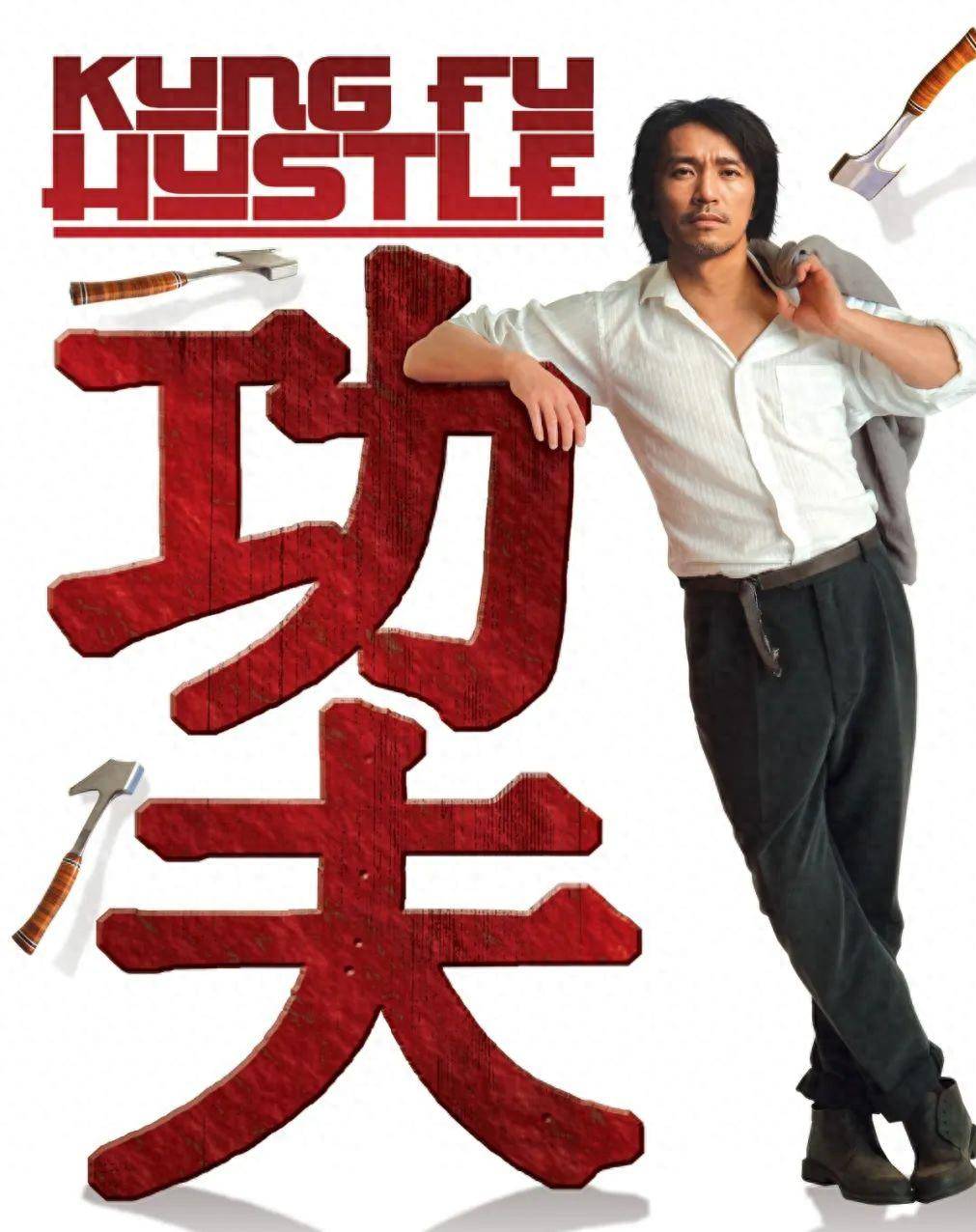

前几天重新观看了《功夫》,依旧觉得这部影片很有趣,尽管它并不完全符合我对优质喜剧片的期待。或许对其他观众而言,这部电影能带来不少笑声,但至少对我来说,它并没有让我笑出声。那些本应引人发笑的场面,似乎没能触动我的笑点。举个例子,印象深刻的飞刀场景:阿星连扔四次都没有命中目标,最终仅仅击中了刀把,而其他的飞刀都插在了他的肩膀上,甚至同一个伤口被刺了两次。我并不是笑点过高的人,只是这些情节看上去更像是纯粹的巧合,而非有意设计的幽默。

另一个让我印象深刻的场景是那个类似于呼叫炮仗的道具,竟然准确地扔到肥仔的帽子上。肥仔想要砍人,却被飞来的炮仗所砸,结果却恰巧掉进了一个破旧的篮筐。这种情节虽然看似喜剧,但我依旧没有感受到笑点的冲击。或许是我没有完全抓住影片的笑点,但无论如何,电影的视觉冲击力和情节紧张感让我对它的评价保持较高。

直到今天,偶然看到一个公众号,名为“『周星驰』影视档案”的文章,提到《功夫》为何没有吴孟达的参与,才让我意识到这或许是影片缺少喜剧元素的一个关键原因。毕竟,若吴孟达在片中参演,影片肯定会更加具有喜剧性。那么,《功夫》没有变成一部喜剧片,是否完全因为吴孟达未参与呢?

我认为,这只是其中一个因素。尽管吴孟达不在,片中的其他演员,像是刘松仁,也能完美地代替他的位置。刘松仁与『周星驰』曾在《鹿鼎记》中默契合作,成功将这部片子提升到了一个新的层次,甚至我个人认为,『周星驰』最成功的喜剧作品便是《鹿鼎记》。如果在《功夫》中,由刘松仁来扮演大侠,『周星驰』饰演一个关键时刻偶然爆发的“弱鸡”角色,整体情节会显得更有张力,也更容易触发观众的笑点。

然而,『周星驰』选择的替代吴孟达的人选,却在某种程度上成为了影片的败笔。相较于缺少配角,这个选择似乎效果更差。我理解的“优质绿叶”角色,是那些不会抢走观众注意力的配角,他们的存在本应是为了衬托主角🎭️,帮助推进故事。但林子聪的表演,显然并没有做到这一点。他太过抢镜,时常将注意力吸引到自己身上,却并未推动剧情发展。观众看到的是一个笨拙、出现在每个镜头中的“傻子”,不断晃动身上的肥肉,却始终不明白这个角色究竟为何存在,这让整个剧情的流畅性受到了干扰。幸好,林子聪的戏份并不多,若是他像吴孟达那样占据大量戏份,恐怕《功夫》无法取得现在的成功。

《功夫》未能成为一部喜剧片的另一个原因,是它的故事结构存在问题。『周星驰』的电影在讲故事方面一贯表现出色,这几乎是每部影片的基本保证,但《功夫》却试图将三个独立的故事拼接在一起,三条故事线之间缺乏有机的衔接。电影靠的是各自精彩的小故事吸引观众的眼球,而整体结构则显得有些混乱。或许是因为我没能深入理解影片的精髓,但我始终觉得,《功夫》在讲故事时并未做到足够的紧凑和连贯。

具体来说,第一个故事讲述了一个街头小混混,如何试图加入斧头帮,经历了一系列失败与反转;第二个故事则是一个小时候做了好事却没得到回报的小混混,偶遇当年自己救过的哑巴女孩,最终因为一根神奇的棒棒糖,决定在关键时刻做个好人;第三个故事则涉及小龙女与杨过在九龙城寨的隐居生活,最终因斧头帮的威胁而不得不出手。三个故事看似独立,却都围绕着一个共同的主题展开——英雄觉醒。

但电影在几个关键情节的铺垫上显得过于简略。首先,阿星的如来神掌为什么要在他被打成粽子般的状态下才能激发?这一点没有得到合理解释。其次,阿星与小龙女的“赛跑”情节,尤其是他飞奔的姿态,既不搞笑也没有美感,它对于整个剧情发展并没有实质性意义。最后,阿星明明身受重伤,却还能继续说话,这段情节似乎只是为了表现他拥有金刚狼般的自愈能力,而忽视了逻辑上的不合理。

《功夫》的节奏问题,也影响了它作为喜剧片的表现。喜剧的节奏极为重要,它需要在剧本结构的框架内制造冲突、对比和反差,同时通过恰到好处的时机释放笑点。但《功夫》在这方面的把握似乎有些欠缺。喜剧片不可能单纯依赖一两个突发笑点的出现,更多的是在完整的情节安排下,通过层层铺垫,引发观众的情感共鸣,然后再精准地释放出来。像是《鹿鼎记》中的精彩对白,通过事前的铺垫和情绪积累,最终让观众在恰当的时刻爆发出笑声,而《功夫》未能完全做到这一点。

最后,关于影片的配乐,我在上一篇文章中曾提到过它对功夫片的加持,但对于一部喜剧片来说,配乐的作用更为复杂。它不仅仅是为了提升肾上腺素的作用,还要在情绪的积累和释放中起到关键作用。优秀的喜剧片配乐,能够在关键时刻帮助观众释放情感,从而带来更爽快的笑声。然而,《功夫》的配乐虽有激情,却缺少情感的积淀与释放,导致影片的笑点并没有得到充分的发挥。

正如元华所说,虽然他觉得这部电影不够搞笑,我个人也认为,不仅仅是在拍摄时,影片的表演和节奏本身,也让其难以成为一部真正的喜剧片。