在华语电影的历史长河中,香港电影曾经是一颗璀璨的『明星』️,光辉灿烂,独领风骚。然而,今天的港片却面临着前所未有的困境,许多制片方甚至无法启动新片的拍摄。这一现象的背后,既有台前幕后人才的断层,也有创新匮乏的问题,种种因素交织,最终使香港电影陷入了低谷。

然而,培养一代电影人才,并非一朝一夕的事情。所以,现在的香港电影,真正需要面对的并不是“如何拯救市场”,而是“如何保全自己”。

问题的根源在哪里?我们需要搞清楚为何港片难以开工。简单来说,市场缺乏。

无论是资深演员还是新晋导演,不管是科幻片、警匪片,还是无厘头、现实题材、悬疑奇案等各种类型,似乎都无一例外地缺乏观众的关注。更加糟糕的是,不仅题材开始趋同,连叙事方式和剧情安排都开始重复、乏味,许多电影甚至连最基本的故事框架都无法清晰地呈现,更多的只是依赖无休止的打斗、爆炸、拆除等元素。这种做法,显然让人感到厌倦——仿佛是机械化的“复制粘贴”。

要想“图存”,港片只有一个选择——彻底反思,回归初心。

那该如何做呢?减薪、零片酬,甚至是拼命三郎式的拍摄方式都不是解决之道。唯一的出路,是要让香港电影重新回到优质创作的轨道上,沉下心来,拍出一部又一部能够打动观众的电影。

现阶段,香港电影的确面临着多方面的困难。首先,老一辈的导演、演员逐渐退出影坛,有的甚至离世或转行;而新一代导演缺乏足够的经验和锤炼,许多人甚至连基本的镜头借位拍摄都不懂。演员方面,除了几位仍活跃的巨星,很多曾经风光无限的名字逐渐淡出主流市场。例如,『郭富城』已经不再年轻,『谢霆锋』拍一部《海关🛃战线》就感到泄气,而本该崭露头角的“城寨四子”似乎也未能挽救整个港片市场。

尽管如此,我认为港片仍有三条可行的出路。

**第一种:小成本商业片**

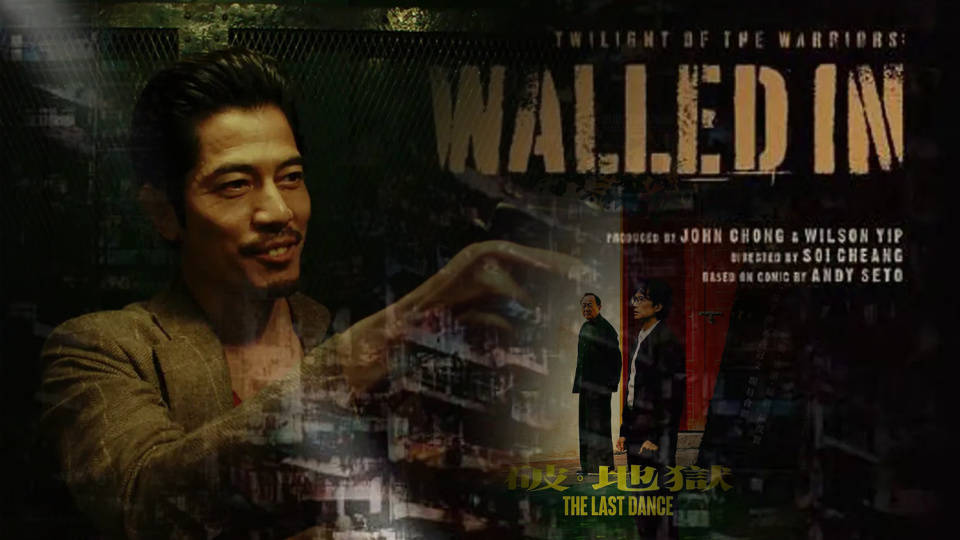

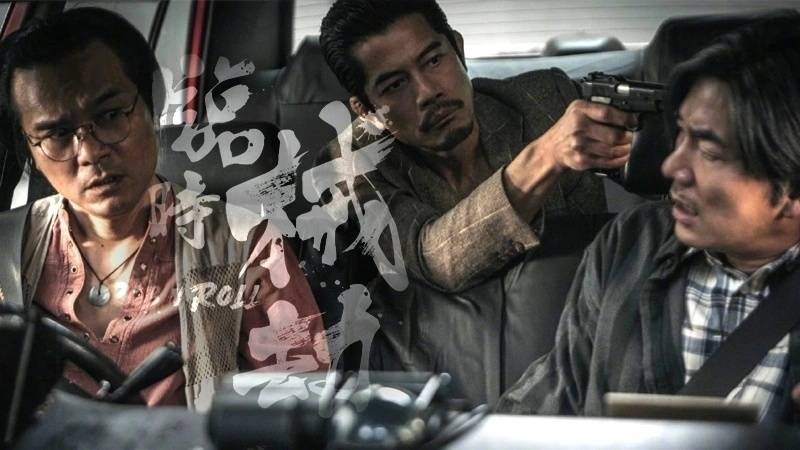

这种类型的电影,曾经在香港影坛占据重要地位。以银河映像为代表的公司,曾出品了大量经典小成本商业片,如《一个字头的诞生》、《枪火》、《真心英雄》等。这些电影虽然制作预算不高,但却凭借独特的剧本、精致的制作和演员的精湛演技赢得了口碑。在如今的环境下,这种类型的电影依然具有一定的市场前景。例如,最近上映的《临时劫案》,便是一部典型的小成本成功之作。导演麦启光出自银河映像,影片在保证质量的同时,以低成本、低宣发、冷档期等手段实现了盈利,堪称“聪明”之作。

**第二种:中等投资、注重智力较量的商业片**

这种电影通常以悬疑、烧脑、布局精巧为主,不依赖大场面,而是重视剧本的深度、人物的塑造和矛盾冲突的激烈。像2012年的《寒战》与更早的《无间道》便是这类影片的典型代表。近年来,虽然有一些大制作如《扫毒2:天地对决》引发了轰动,但更多注重大场面的商业片却让香港电影市场逐渐失去本应有的“深度”。也许,时至今日,港片应该重新拾回那些注重智力对抗和人性考量的商业片。

**第三种:优质的大制作**

如果《无双》能给庄文强带来如此自信,那么便可以证明,香港电影依然具备拍摄顶级大制作的能力。大制作不仅仅体现在场面上,更在于电影的立意、叙事技巧、表演水准以及整体制作水平的高质量。如果《无双》无法被复制,那么我们还可以看向《九龙城寨之围城》。这部影片在叙事、艺术设计和动作场面等方面都尽力做到极致,完全没有那些空洞的大制作的浮躁气息。如果即将开拍的《九龙城寨之龙头》能通过『郭富城』与『古天乐』的“双雄阵容”以及『周润发』的加盟,补足前作演员阵容的不足,或许港片有望迎来一波复兴高潮。

有一句话值得铭记:“宁缺毋滥”。观众所厌恶的,绝不是港片本身,而是烂片。

题材是否陈旧,并不是问题的根源。放眼全球,多少电影也都在重复着类似的题材和故事。真正的关键,仍然在于思考、创意与想象力。

如果心有所向,前方必有光明。