《乡村爱情》二十年:从乡村小品到经典剧集的背后

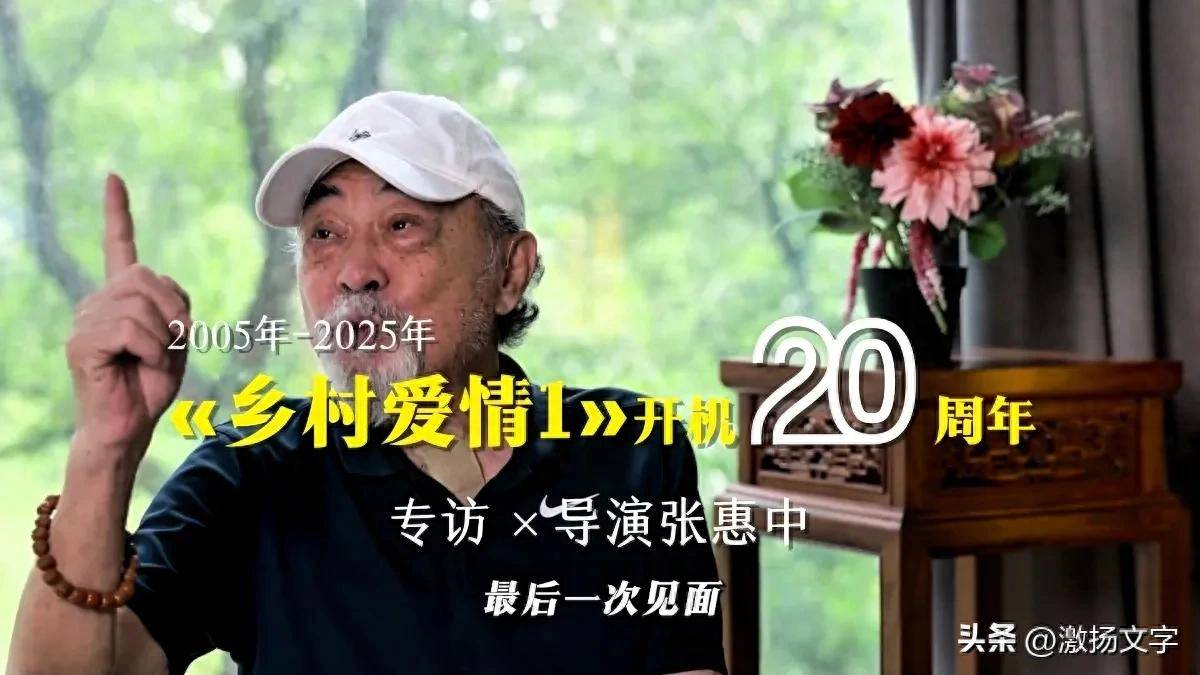

7月2日,本山传媒记者采访了曾执导《乡村爱情》第一部的张惠中导演。转眼间,距离这部剧的拍摄已经整整过去了20年。从2005年开始拍摄,到如今《乡村爱情》已经进入第十八部的拍摄阶段,张惠中作为第一部的导演,奠定了这部剧的基础。而提到张惠中,大家自然会想到赵本山的春晚小品,大多数小品的导演都是他,而他对赵本山事业的贡献更是不可估量。

在这次采访中,张惠中回忆起了他与于月仙的最后一次见面,这也成了他们20年后的告别。“那时我们都活蹦乱跳,大家都很认真地拍摄那个剧。”他沉思着,话语中充满了怀念,“在《乡村爱情》第一部拍摄完后,我们去北京做后期,我曾经去过她家。这次拜访成了我们最后的见面。”

张惠中虽然只执导了《乡村爱情》的第一部,但它为之后的每一部剧集定下了基调。那时,他去到于月仙家做客,和她及她的丈夫张雪松共度了一段温馨的时光。张雪松和于月仙是北京电影学院的校友,而张惠中也是该校的毕业生。三位校友坐在一起,畅谈往事。那时,于月仙特意为他烙了一张牛肉大饼,张惠中一直称赞她做的饼非常香。两人都来自回族,于月仙的手艺让他记忆犹新。张导感慨道:“如今,这对夫妻都不在了。”

剧中的记忆与人物刻画

尽管张惠中只导演了第一部《乡村爱情》,但他对剧情和人物的深刻理解依旧影响了整个系列的风格。他回忆道:“剧中的年轻人,如何选择留在自己的家乡,如何在家乡扎根创业,是剧本的核心。王小蒙做豆腐,谢永强种树,刘一水养兔,赵玉田养花,他们每个人都在这片土地上找到属于自己的事业。”这些角色的生活态度,特别是他们在爱情的支撑下,保持着对未来的信心与希望,是这部剧的灵魂所在。

张惠中指出,这部剧从一开始的“老地方”这首歌,就传递出一种深深的情感。这首歌象征着人物们的爱与归属感,而剧中的每一块麦田、每一片稻田,甚至是玉米地、高粱地,都承载着他们对家乡的深厚情怀。当土地与爱情的力量结合,人物们不再渴望远离,他们在这片热土上扎根,找到了自己的梦想。

从室内剧到乡村的转变

《乡村爱情》的编剧是山东的农民作家张继,他用自己的笔触描绘了改革开放后,沂蒙山区年轻人创业的故事。女主角王小蒙的名字取自“沂蒙山的蒙”字,深刻体现了地方特色。赵本山在接下剧本时,原本想拍摄室内剧,但张继坚持认为,如果剧本只拍室内,剧的灵魂就会丧失。最终,赵本山被说服,剧集决定拍摄更具生活气息的外景。

二人转演员关小平曾参演该剧,扮演赵四,他回忆说,《乡村爱情》第一部拍摄时,充满了浓浓的烟火气息。每一场拍摄,张惠中都要求画面背景极具细节:炊烟袅袅,鸟鸣清脆,每一处细节都在为剧中人物的情感和生活氛围加分。这种真实的场景设置,让观众深刻感受到故事的生活气息。

然而,随着剧集的不断更新,剧集的风格逐渐发生了变化,变得更加轻松幽默,逐步转向了喜剧化。许多人也曾感慨,后来的剧集虽不如最初那般真实感人,但依旧能吸引大量观众。拍摄周期从原来的数月变得越来越短,有时甚至只需三个月就能完成一部。

老地方的情感与记忆

《乡村爱情》从拍摄到播出,超乎所有人的预期,迅速成为了全国观众心中的经典,也引发了象牙山的旅游热潮。张惠中在采访时动情地表示,来到象牙山不仅是去看一个拍戏的场景,更是一种对那片乡村热土的深深留恋。他回忆起剧中的“老地方”,那是每个人的爱情的起点,也是每一位人物情感的归属之地。正如那首歌所唱的:“老地方,等你在老地方,老地方,那是爱的天堂……”