编辑/小风

前言

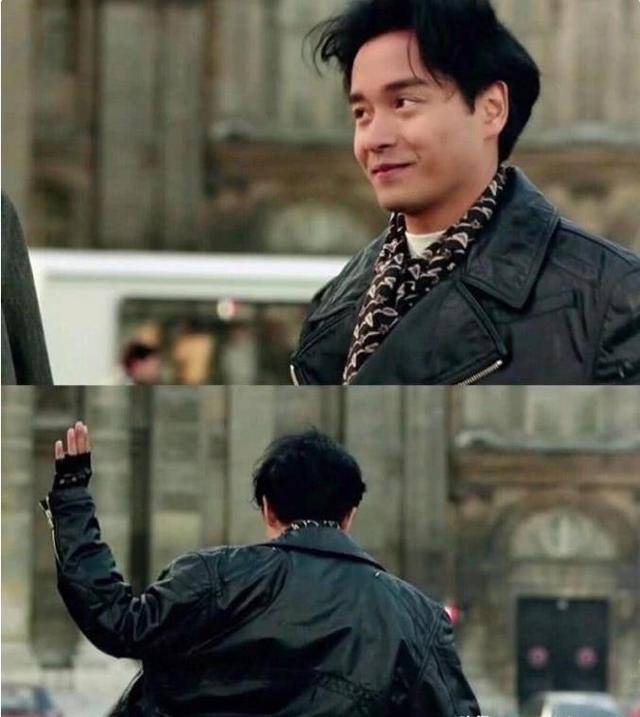

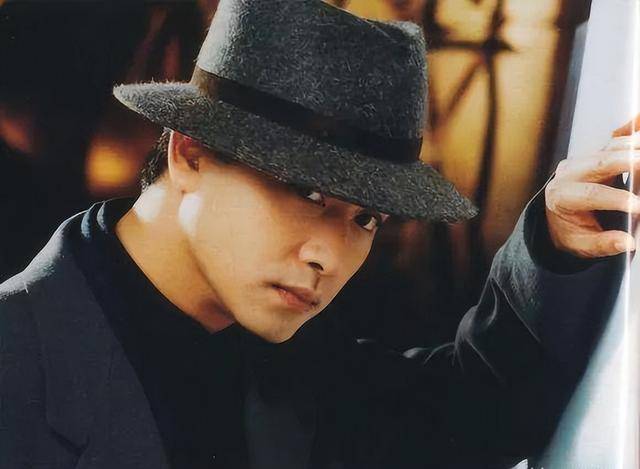

关于『张国荣』跳楼事件,二十多年过去了,依旧让人难以置信,镜头前优雅从容的哥哥,竟会选择如此极端的做法,真正的原因到底是什么?

很多人认为是抑郁症,但王晶的爆料说明了一个更深层的原因,压垮哥哥的不仅仅是抑郁症,还有那个突然破灭的承诺,背后还和一个大佬有关。

一份承诺

2002年,『张国荣』离他的导演梦只有一步之遥,一位内地投资人找上门,拍着胸脯保证,要为他投一部大制作,让他从演员“哥哥”,变成导演“『张国荣』”。

这束光,瞬间点燃了他,他兴奋地像个孩子,认真地筹备着一切,他联络了生命中最重要的那几位朋友,张曼玉、『梁朝伟』,希望他们能来出演。

他还特意向王家卫这样的老友请教,把自己关起来画分镜,每一个镜头都烂熟于心,他倾注了一切,准备将自己对艺术的全部理解,灌入这部作品。

jrhz.info一切都那么美好,直到开机前一个月,没有戏剧性的争吵,也没有狗血的背叛,只有冰冷的结果:那位内地投资人,出事了。资金链断了,项目瞬间化为泡影。

一通电话,一个消息,他亲手搭建的“导演梦”,轰然倒塌,对于普通人来说,项目黄了,不过是时运不济,拍拍尘土,从头再来,但对『张国荣』,这意味着失信。

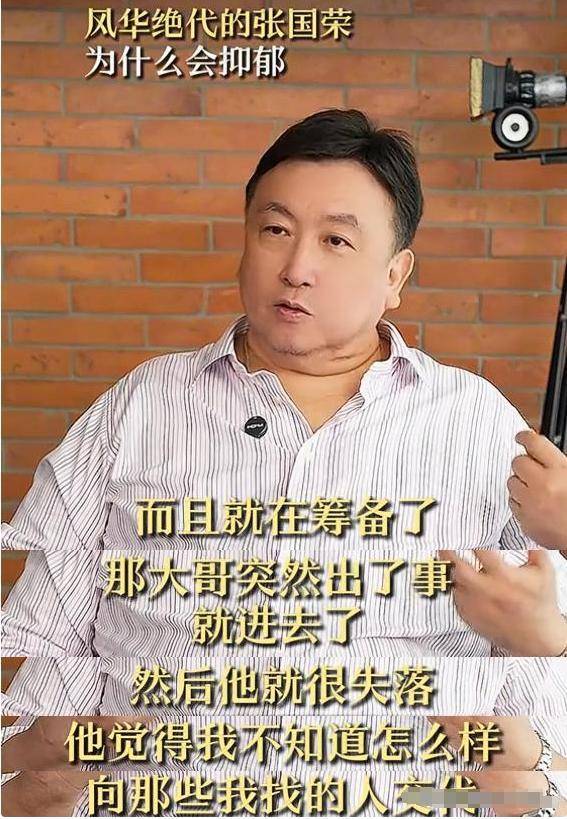

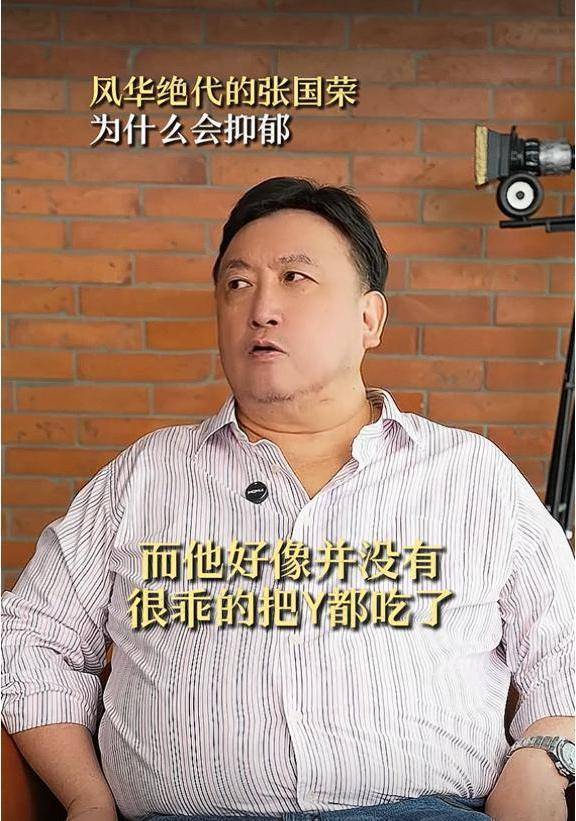

王晶说,压垮他的不是梦想破灭,而是他无法向那些已经应允的朋友交代,这话听起来有些绕,却精准地戳中了『张国荣』性格的“命门”:他是一个极度重情重义、追求完美的理想主义者。

责任感和信誉,在他这里,是天大的事,这份内疚,演变成了一种无法摆脱的心理负债。

他觉得是自己搞砸了一切,是他辜负了朋友们的信任,这种感觉,比亏掉几千万,比错失一个机会,要痛苦百倍。

张曼玉后来回忆,她说,悲剧发生前一周,她和『张国荣』见面,他还在为电影项目落空的事,反反复复地向她道歉,那份愧疚,几乎要将他淹没,他无法原谅的,是那个让他失信于朋友的自己。

更严重的原因

如果说,梦的破碎是外部的致命一击,那么抑郁症,就是早已在他体内埋下的、持续瓦解他的内因。

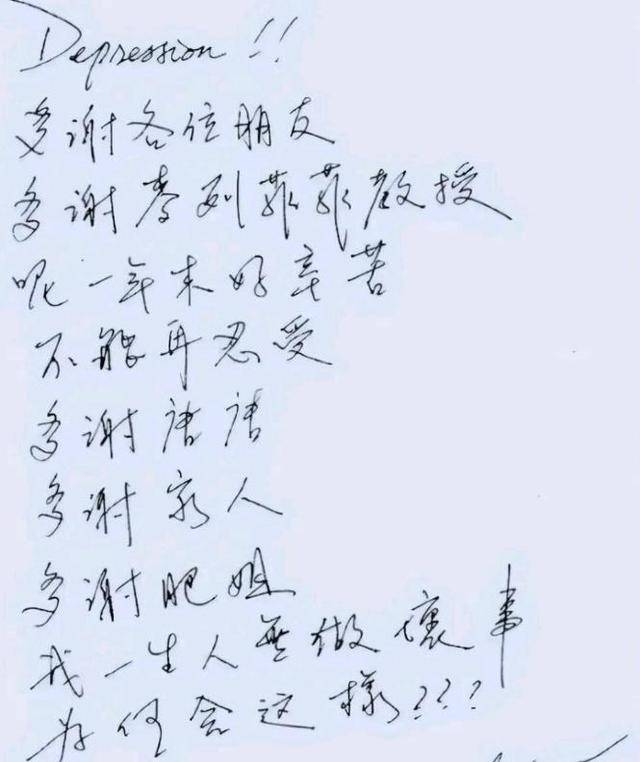

他得的“抑郁症”没那么简单,事后被他姐姐证实是“生理性抑郁”,就是大脑中的化学物质失去了平衡,这不是靠意志力能战胜的,快乐的感受,从生理上就被剥夺了。

在那个对精神疾病认知极其有限的年代,他的痛苦很难被真正理解。

02年拍摄时,他在片场失神、喃喃自语,人们都以为这是天才演员“入戏太深”的表现,没人知道,那是他精神世界正在崩塌的信号。

医生建议他住院,进行强制性治疗,可他顾虑太多,怕外界的眼光,怕媒体的揣测,更怕让伴侣唐鹤德为他悬心。

他偷偷漏掉药物,试图用清醒的痛苦,去维持一个“正常”的表象。

最终,当所有压力汇集,他内在的防御系统早已千疮百孔,遗书里那句“不能再忍受”,是他被疾病侵蚀殆尽后,发出的最后一声叹息。

他渴望被真正地理解和接纳,而不是被贴上标签,无论是《霸王别姬》后,公众将他与“程蝶衣”捆绑的目光,还是围绕他个人选择的长期争议,都是无形的枷锁。

导演这个身份,对他而言,远不止是职业转型,那是一次“重新定义自己”的机会,一次用作品掌握话语权,与世界平等对话的尝试。

他想亲手告诉世界:我,是『张国荣』。

这条和解之路,布满伤痕,从艺初期,他前卫的风格不被接受,在台上唱歌,换来的是满场嘘声,谭张争霸的狂热年代,他承受了无数来自对家粉丝的恶意攻击。

最屈辱的一幕,发生在1985年的演唱会上,他满心欢喜地将帽子抛向观众席,期待互动,换来的却是那顶帽子被厌恶地扔回了舞台。

那顶被扔回来的帽子,像一记耳光,抽在他追求完美的自尊心上,留下了一道永恒的疤,这份来自公众的、时常被背弃的“接纳承诺”,让他在面对最后那次承诺的幻灭时,再也找不到支撑点。

而如今王晶,成了这个故事的新叙述者,王晶顶着“烂片之王”的帽子,在自己的『社交媒体』上,扔出了这颗重磅炸弹,他的话,有人信,也有人怀疑。

质疑者认为,王晶与『张国荣』的艺术追求南辕北辙,『张国荣』曾因理念不合拒绝过他的邀约,他的爆料,或许夹杂着个人情绪,甚至他对『张国荣』走红“硬捧”的评价,也显得有失公允。

但王晶对『张国荣』性格的剖析,又精准得可怕,他点出的“重情义”、“责任感”、“无法向朋友交代”,与所有认识『张国荣』的人的描述,与张曼玉的回忆,严丝合缝。

这让他的爆料,变得复杂而可信。

信源:晶哥大讲堂

信源:晶哥大讲堂