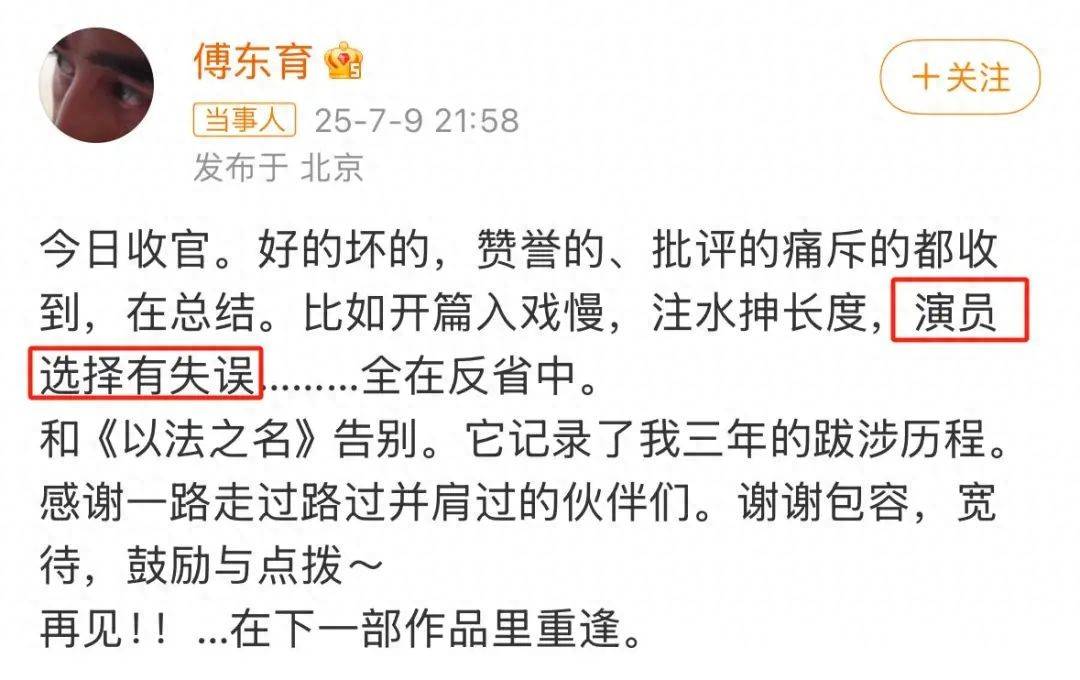

《以法之名》自7月9日开播以来,一度因强大的演员阵容和热度飙升成为剧迷关注的焦点。张译、蒋欣、李光洁等实力派演员的加盟,也使得观众对这部剧充满了期待。然而,正当粉丝们满怀热情等待大结局时,却意外迎来了一个令人失望的收尾。剧集评分也在短短几天内,从7.8迅速跌至7.2,导演傅东育也因应舆论压力发布了反思声明,其中一句“演员选择有失误”更是引发了剧迷的不满,他们纷纷指责导演将责任推给演员。

在这部剧的演绎中,虽然拥有不容小觑的演员阵容,但《以法之名》依然未能重现《人民的名义》和《狂飙》这种扫黑反腐剧的成功之路。而导致剧集跌分的根本原因,集中在反派角色的塑造上。尽管反派是扫黑剧中最能出彩的角色之一,但《以法之名》却未能利用这一点,反而在观众眼中成了剧集的“最大败笔”。

反派角色的情感缺失与逻辑失衡

扫黑反腐剧的魅力,往往来源于正邪之间复杂的博弈以及人物的内心冲突,特别是反派角色的塑造,往往充满灰色地带,具有鲜明的层次感。在《人民的名义》中,高育良与祁同伟的父子关系充满了戏剧性。两人既是师徒,也是合作与对抗的同谋,彼此利用,却又因人性复杂产生了微妙的情感纠葛。这种父子情深,既有相互帮助的温情,也有利益驱使下的冷酷无情,塑造了一个非常成功的反派形象。

而在《以法之名》中,剧集试图通过类似的父子情节来增强反派角色的情感冲突。然而,禹天成与陈胜龙的关系显得十分薄弱,情感上的牵绊没有得到充分的展现。陈胜龙虽然是禹天成的救命恩人,并在车祸中替其顶罪,但两人之间并没有那种深入人心的情感联结。陈胜龙对禹天成始终存有防备心,而禹天成虽然把陈胜龙提拔至重要职位,但内心却始终把他当作一个可以随时抛弃的棋子。

同样,江旭东与江远的父子关系也未能形成真正的共鸣。江远身为一个高材生,却没有展示出应有的智慧和深度。反派角色的发展方向反而令他更像一个呆板的“降智”人物,与父亲的冲突也显得充满了荒唐和不合理的行为。剧集通过这些角色表现的情感冲突,未能引发观众的共鸣,反而让人感到虚假和生硬。

万海与万潮的关系,也未能给观众带来应有的情感冲击。万潮本应是一个因为父亲溺爱而成问题的反派,但他在剧中的表现显得毫无深度,只是一个纯粹的“愣头青”,在许多情节中他行为的荒唐感让观众失去了与角色的情感共鸣。

反派形象的缺失与演员演技的徒劳

一个成功的扫黑剧,不仅需要有强大的演员阵容,也需要反派角色具备足够的深度和复杂性。理想中的反派,不仅要具有智慧和权谋,还要能够在情感的灰色地带中徘徊,形成与正面角色的复杂对抗。而《以法之名》的反派角色,明显缺少了这些基本的要素。

以陈胜龙为例,他在剧中虽然出场时带有强烈的“大佬气场”,但随后的行为却让他的角色形象不断崩塌。摔筷子、踢凳子等过激举动,无论如何都难以与他在剧初所建立的深沉、神秘的大佬形象对接。甚至当他在矿难事件中,表现出完全不顾后果的行为时,原本应有的复杂心理和利益权谋,反而被沦为单纯的“发疯”,缺乏任何逻辑支撑。

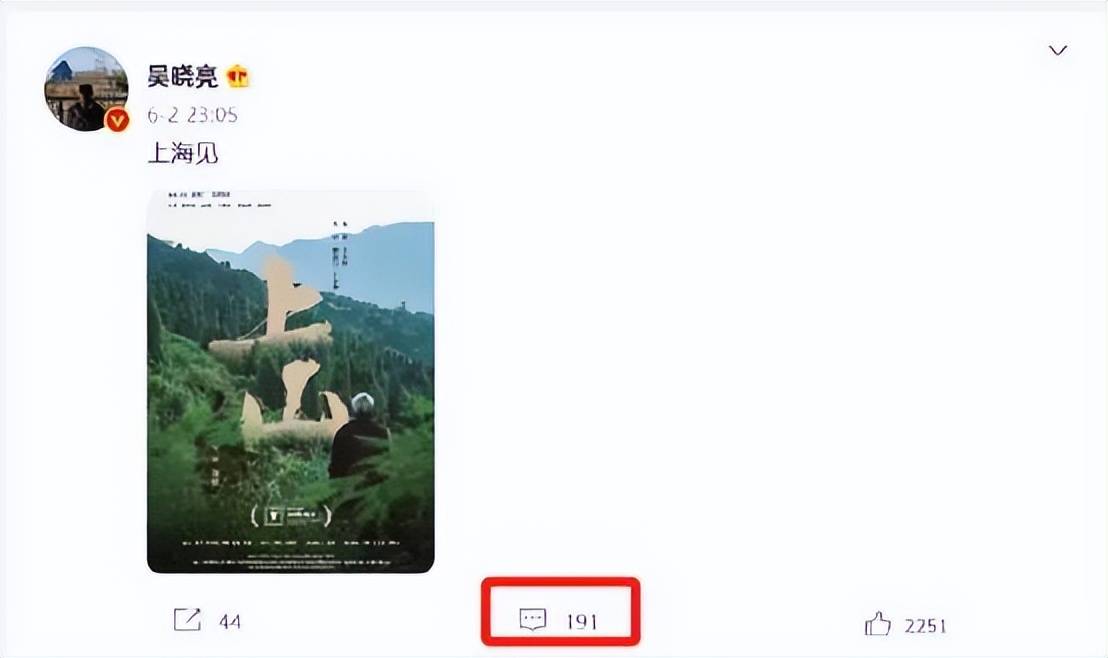

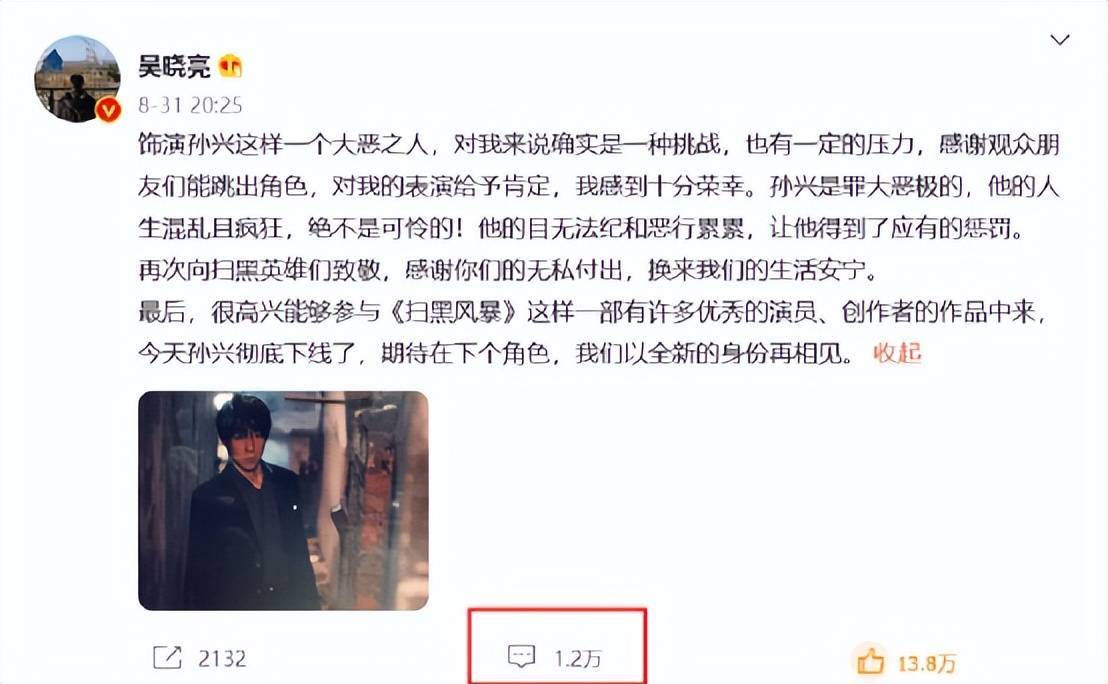

反派角色的情感和行为缺乏连贯性,使得剧中的对抗与博弈无法引发强烈的情绪冲击。即便演员如赵煊等演技在线,依然难以填补角色缺失的情感厚度。相比之下,《扫黑风暴》中的吴晓亮和《狂飙》中的张颂文都凭借其反派角色成功吸引了大量观众的关注和喜爱。高启盛的冷静与高启强的果断形成鲜明对比,人物的深度和逻辑自洽让观众感受到强烈的情感共鸣,反派形象的成功塑造直接推动了剧集的成功。

灰度缺席,情感与智慧的双重失衡

扫黑反腐剧的核心魅力,在于正邪之间的微妙博弈。而《以法之名》却未能有效塑造出反派角色的复杂性,使得剧集失去了原本应有的深度和冲突。反派角色如果缺少灰色地带,最终只能沦为单一的符号,无法与正面角色形成真正的对抗。而观众期待的,是这些角色在权力与欲望的争夺中展现出的复杂人性,而不是一味的脸谱化和单薄的情感。

如果剧集在反派角色的塑造上能够深入挖掘人性的灰色地带,赋予每个角色应有的情感深度和逻辑支撑,那么《以法之名》本可以成为一部非常成功的扫黑剧。然而,导演傅东育未能在这一点上做到位,最终导致剧集烂尾,观众失望,而本应绽放的演技也只能成为徒劳。

总结来说,《以法之名》之所以无法达到《人民的名义》和《狂飙》那样的高度,核心问题就出在反派角色的失败塑造上。反派角色不仅情感空洞,逻辑混乱,甚至失去了吸引观众的深度和层次,导致整部剧的情感共鸣与智力博弈大打折扣。扫黑剧的成功,从来不是单纯依赖演员阵容或热门题材,而是反派角色的立体感、复杂感和内在动力,才是最终吸引观众的关键因素。