四年,弹指一挥间。

回首四年前,当贾玲凭借《你好,李焕英》感动了亿万观众时,我们为那部电影里满载深情的母女故事泪流满面。那时,贾玲的名字仿佛是同情与共鸣的代名词,已被我们无条件地托上了高峰。她的电影里所传递出的真诚,像是一股暖流,深深地打动了每一个心底藏有亲情记忆的人。

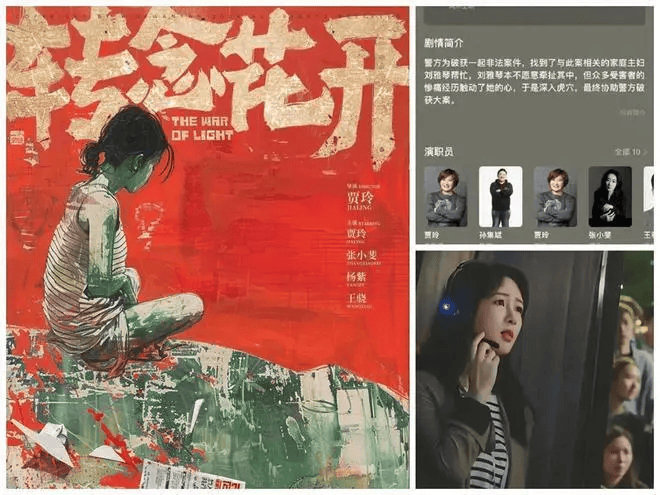

然而,四年后的今天,贾玲的新作《转念花开》却引发了激烈的争议。曾经那份无形的信任契约,不再是温暖的承诺,而是笼罩着冷漠与质疑的阴影。她从一位深得人心的导演,变成了一个站在风口浪尖上的公众人物。信任的积累是一个漫长的过程,而它的崩塌,却如同一瞬间的山崩地裂,比一部普通的烂片更让人心生复杂的情感。

《你好,李焕英》的成功,似乎为我们打开了另一个属于贾玲的全新时代。那部电影不仅仅获得了54.13亿的票房,更是一场情感上的全民共鸣,几乎每个人都能在其中找到自己的母亲,找到自己内心深处的柔软与不舍。而贾玲,也凭此跃升为全球票房最高的女导演,她从一名国民笑星顺利转型为国民导演。那时,所有人都认为这不过是传奇的开始。殊不知,巅峰已悄然来临,而我们,却还未意识到这份信任的脆弱。

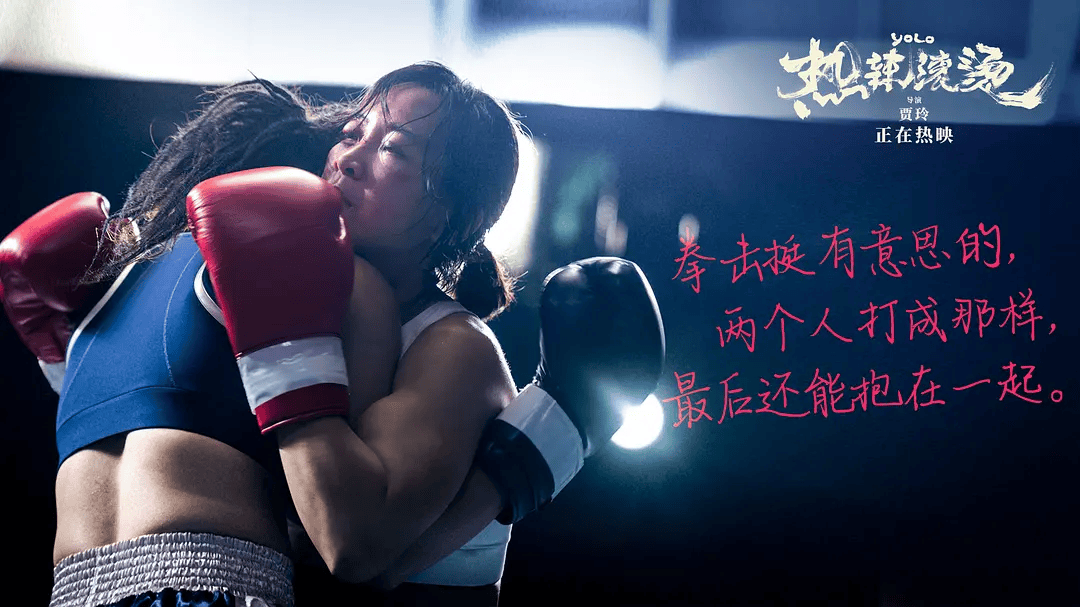

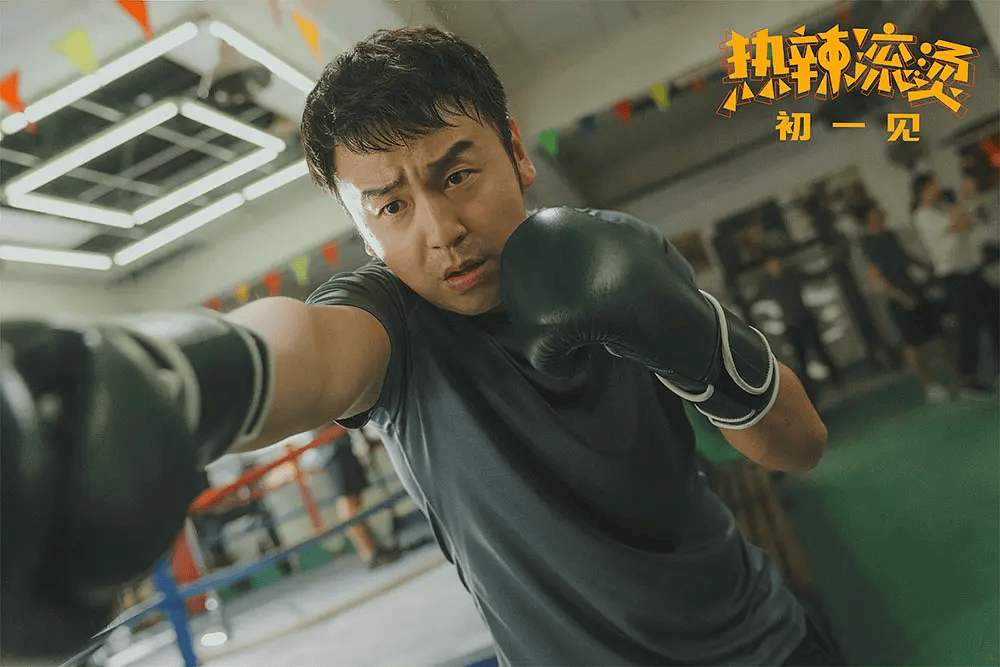

随着2024年《热辣滚烫》的上映,观众们带着对《李焕英》余温未散的期待涌入影院,然而他们迎来的却是一场让人错愕的视觉冲击。影片的内容,似乎与预期的深刻共情大相径庭,反而像是一场长达两个小时的“贾玲减肥血泪史”。这不仅是一部电影,更像是一场无休止的宣传盛宴,所有的热搜话题,几乎都围绕着她减掉100斤体重的“奇迹”展开,电影本身的艺术性和情感深度,反而成为了被忽视的部分。

问题的核心也逐渐浮出水面:这到底是一场为电影内容服务的宣传,还是仅仅是为了将“瘦身奇迹”包装成一个超级IP的营销策略?当营销的光辉完全盖过了影片本身的价值,观众似乎更像是被一场精心策划的商业运作所裹挟。影片的票房固然有了成功的数字,但许多人在走出影院后,却带着一种隐隐的失望与质疑:是我被“套路”了,还是创作者真的迷失了方向?这份曾经建立的信任契约,也悄然出现了裂痕。

当《热辣滚烫》的营销风潮尚未消散时,《转念花开》的上映计划又如约而至。更令人不安的是,影片的推出速度如此迅速,仿佛是流水线上的批量产品,根本没有给创作者留出足够的反思与打磨的时间。更致命的是,影片本应进入春节档,然而由于对《哪吒2》市场反响的“敬畏”,创作者们选择了战略性撤档。这一举动,暴露了《转念花开》并非一次深思熟虑、反思后的结晶,而更像是一个精心包装、等待最佳时机推向市场的产品。这也让观众产生了强烈的质疑:我们是否被忽略了真正需要的创作沉淀和艺术的思考?

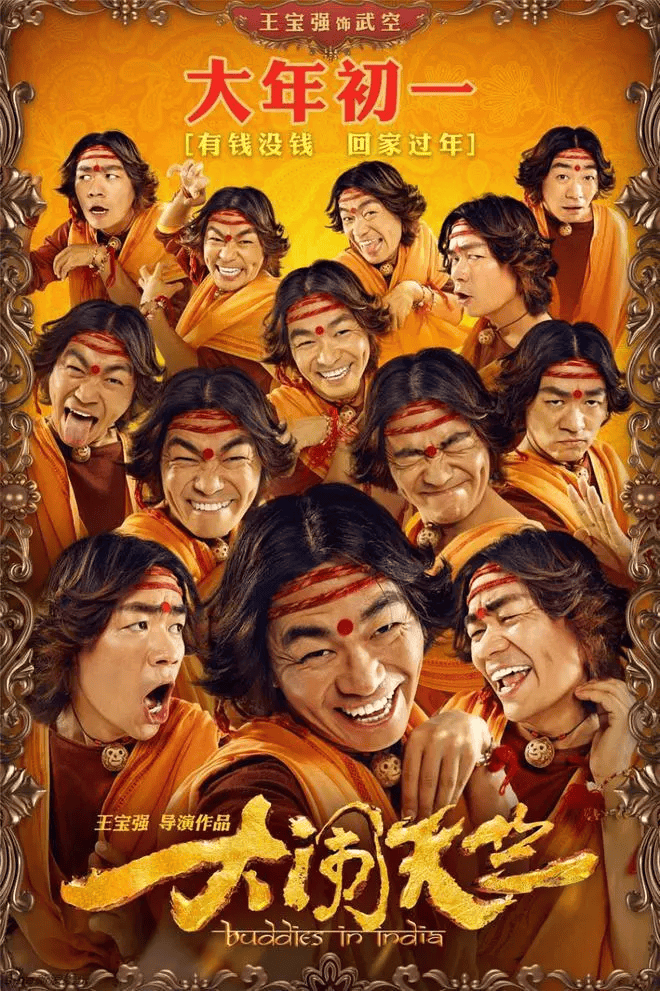

这时,或许我们不禁想起了另一位在电影圈走得更为艰难的演员——王宝强。

2017年,王宝强的《大闹天竺》失败后,他亲手接过了“最令人失望导演”的金扫帚奖。在舞台上,他没有借口,没有公关,只是深深鞠躬,向所有观众道歉:“我欠观众一次。”然后,他做出了一个异常艰难的决定:沉淀六年,深度反思,打磨出一部值得观众期待的作品。六年时间,他几乎销声匿迹,直到2023年,《八角笼中》横空出世,凭借口碑和票房的双重反击,王宝强完成了自我救赎。

从金扫帚奖到金鹿奖,从“欠观众一次”到“还观众一部好戏”,王宝强用实际行动诠释了什么是对“观众”最深切的敬畏。在浮躁的娱乐圈,这份沉淀和坚持,成为了最珍贵的品质。

对比贾玲,王宝强的六年沉淀显得尤为珍贵,而贾玲的“急功近利”却显得有些锋芒毕露。短短一年之内,她推出了三部电影,甚至出现了与《热辣滚烫》接连推出的局面,这一创作节奏暴露出了制作背后的疑虑。如果说贾玲过快的制作周期给人一种急功近利的印象,那么《转念花开》里杨紫的加入,似乎又成了引爆这一切质疑的导火索。

杨紫的演技毋庸置疑,但她的“顶级流量”标签无疑让这部电影的纯粹性打了折扣。在如今的中国电影市场,“流量明星”这个词几乎成了贬义词,观众更关注的是背后资本的运作,而不是演员是否能在电影中做到真正的艺术性表达。每一次流量明星的加盟,都让人担心这是否仅仅是资本的算计,而非艺术创作的灵感和真诚。

《转念花开》这一部作品的真正问题,并非在杨紫本人的演技,而是贾玲团队似乎已经开始依赖流量和资本运作,而非去寻求创作上的沉淀与突破。那份曾经珍贵的信任契约,逐渐被无数的营销手段与商业操作撕裂。

从《你好,李焕英》的真情共鸣,到《热辣滚烫》的营销困境,再到《转念花开》的信任危机,贾玲用四年时间为我们呈现了一堂关于“公众信任如何建立与崩塌”的深刻课题。即便如此,凭借强大的商业运作和流量的推动,《转念花开》仍可能会收获一部分票房。然而,票房的数字背后,却可能是她失去的那些曾经无比珍贵的东西——观众那份纯粹的真心。

电影,归根结底,仍然是一种“心”的艺术。当创作者的心与观众的心失去共鸣,纵使技巧再精湛,流量再庞大,也不过是一片空洞的回响。希望每一位站在电影舞台上的创作者都能记住王宝强的那份鞠躬,因为那背后藏着对艺术最朴素的尊重,也包含了对观众最真诚的回应。