引言:创伤的起点与生存的悖论

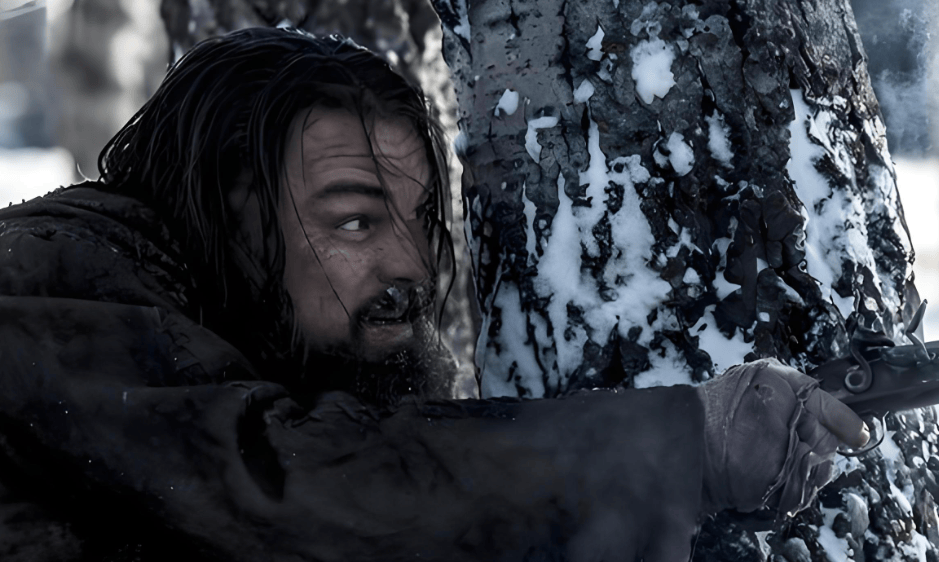

《荒野猎人》(The Revenant,2015)常被解读为一部关于复仇与荒野求生的电影,但若从精神分析的角度审视,它更像是一部关于创伤、记忆与自我重建的寓言。影片的主角🎭️休·格拉斯(莱昂纳多·迪卡普里奥饰)不仅遭受了身体的摧残,更经历了心理上的彻底崩塌——被熊袭击、儿子被杀、同伴背叛、荒野遗弃。这些创伤事件并非简单的叙事推动力,而是构成了一个心理崩溃与重建的完整过程。

导演亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图通过极致的自然主义影像,将荒野塑造成一个心理投射的空间——它既是格拉斯的现实困境,也是他内心创伤的具象化。影片的深层叙事并非“复仇”,而是“如何在一个被摧毁的世界里重新找到生存的意义”。

创伤的具象化:身体、语言与记忆

1. 失语与回归兽性

格拉斯在受伤后失去语言能力,这一设定极具象征意义。语言是人类文明的标志,而失语则意味着回归原始本能。他被迫以最原始的方式生存:吃生肉、钻马尸、像野兽一样爬行。这种“去人性化”的过程,恰恰是创伤后心理防御机制的体现——当理性崩溃,身体本能接管生存]。

2. 幻象与记忆闪回

影片中反复出现的妻子幻象并非简单的“精神支柱”,而是创伤记忆的闪回。精神分析学家弗洛伊德认为,创伤事件会以幻觉或梦境的形式不断重现,直到被主体“消化”。格拉斯的幻象既是慰藉,也是未愈合的伤口。

3. “出土重生”的隐喻

格拉斯从坟墓中爬出的场景,不仅是物理意义上的复活,更是心理上的重生仪式。泥土象征压抑的创伤,而爬出则代表他开始面对而非逃避痛苦。

复仇的悖论:暴力循环与自我救赎

影片的表层叙事是复仇,但精神分析视角下,复仇本身是一种创伤的重复。格拉斯对菲茨杰拉德的追杀,并非单纯的正义之举,而是试图通过暴力“解决”无法解决的创伤。然而,当他最终将仇敌交给原住民裁决时,这一行为暗示了超越复仇的可能性——他不再被仇恨定义,而是尝试寻找新的生存意义。

荒野作为心理治疗场

1. 自然的双重性

荒野既是格拉斯的敌人,也是他的“治疗师”。极寒、饥饿、伤痛逼迫他直面生存的本质,而自然中的符号(如树、河流、动物)则成为他心理重建的媒介。例如:

- 树:象征父亲形象与精神支柱,在多次濒死时刻支撑他。

- 马尸:既是庇护所,也是“回归母体”的隐喻,代表暂时的心理退行。

2. “第三人”的介入

原住民波尼族人的出现并非偶然。在拉康的精神分析理论中,“第三人”代表外部视角的介入,帮助主体跳出自我封闭的创伤循环。波尼族人救下格拉斯,并引导他走向复仇之外的解决方式。

结语:创伤之后,如何继续生存?

《荒野猎人》的结尾,格拉斯凝视镜头,眼神空洞却复杂。这一镜头并非胜利的宣告,而是对生存意义的终极提问:当复仇完成、创伤仍在,人该如何继续活下去?

影片的答案或许藏在小李子的奥斯卡获奖感言中:“我们不要将地球的馈赠视为理所当然。”——生存的意义,不在于征服或复仇,而在于与自我、他人及自然的和解。