2025年,恰逢反法西斯战争胜利80周年。扒了扒今年俄罗斯引进的电影,居然连一部二战题材都没有。咱们倒带回十年前,2015年,那时是70周年,俄罗斯电影《这里的黎明静悄悄》被引进国内。这部作品已经第四次被改编成影视作品,前三次中还有中国导演的电视剧版本。

当年这部电影进中国,票房惨淡,口碑也不怎么样。2015版《这里的黎明静悄悄》对原著小说忠实度很高,没有像之前的中国电视剧那样,添入了许多俄罗斯观众极为反感的狗血剧情,结果那部电视剧在俄罗斯播出时,相关剧情被大幅删减。

但与1972年版那部在中国观众心中留下深刻印象的同名电影比起来,2015版最大的问题是,电影拼命在“暴力展现”和“身体裸露”上下功夫,却没能触及观众灵魂的软肋。1972年版一个独到之处,就是通过展现战前的和平生活之美好,勾起观众对和平的共情,从而在战争段落与角色同悲共苦,心灵相通。

2015年版则完全颠倒了这一调子,剧中五位女兵的过去生活被改写成苦难深重、生不如死的悲惨世界。这样一来,面对侵略者的艰难抗争也难以打动人心,女兵们始终浸泡在苦难的氛围中,且苦难还被不断放大。

尤其令人瞩目的是,2015年版中五位女兵的背景经历,有两位完全背离了小说设定,被塑造成国家意志的受害者。这种对前苏联体制既踩又吐的做法,成了当代俄罗斯电影的一种隐秘倾向,也让诞生于苏联时代的《这里的黎明静悄悄》失去了当年风靡一时、感动无数人的那种“魂”。

比如,李莎这个在沼泽里遭遇灭顶之灾的角色,2015版有段旁白介绍她的身世:“李莎一生期待美好明天,每天急切盼望幸福,可现实一次次拖延她的幸福时刻。即使家人被苏维埃政权宣布为敌人,被没收房产、流放西伯利亚,她依然坚守对幸福的信念。”配合画面,李莎一家被当作富农流放西伯利亚,但原著小说根本没有这样的设定。

反而,小说中当城里的猎人怀疑李莎父亲是富农时,李莎父亲理直气壮地否认:“凭什么把我当富农?我没什么财产,只有妻女和两只空拳头。”他还当过红色游击队员,是个正儿八经的革命家庭。而电影中,李莎被塑造成受苏维埃政权迫害的对象,和平年代苦难深重,战争也无法让她摆脱命运的折磨。

李莎在2015年版里成为控诉苏联政策的象征,这让电影主题显得尴尬偏颇,彻底破坏了原作和1972年版电影中统一的时代背景。

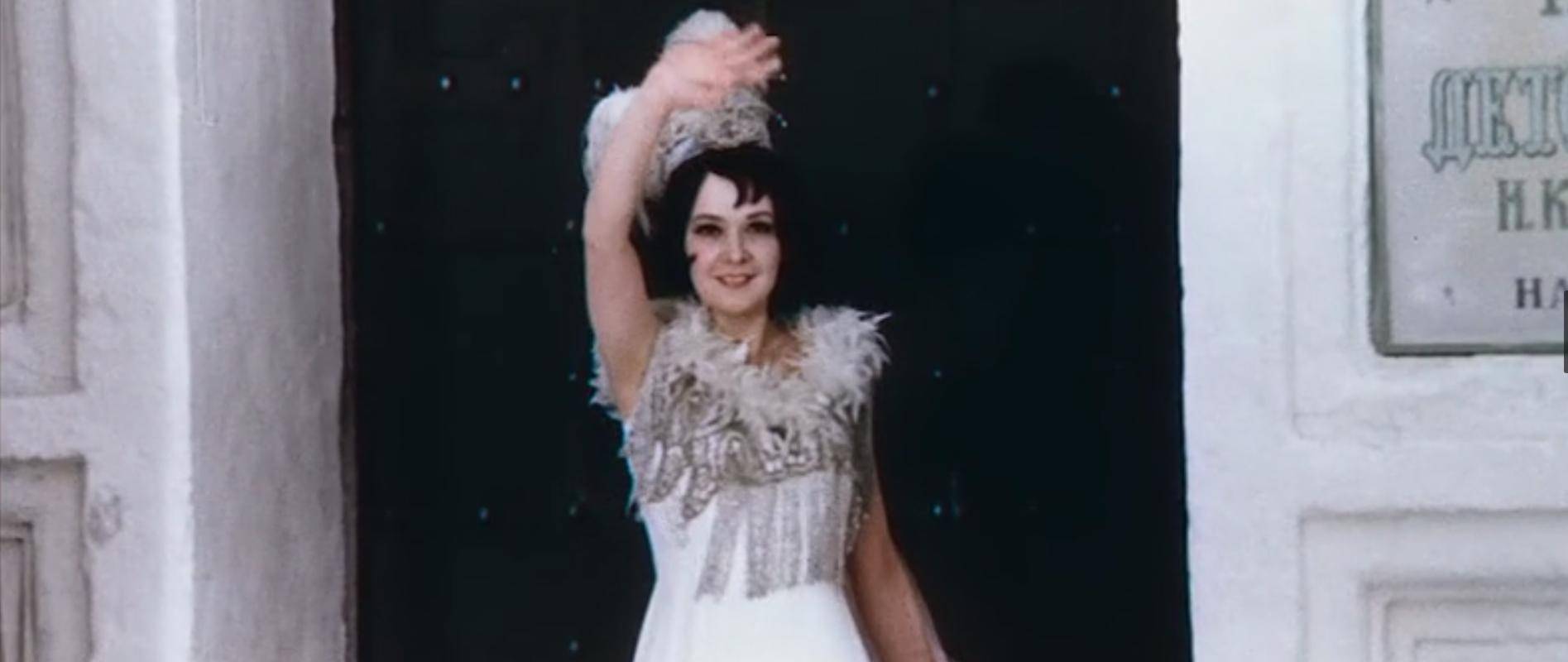

再说小说中复杂的嘉丽娅。她是个孤儿,性格复杂,在孤儿院里常惹事生非,最终被赶出院进入社会。1972年版电影没有还原这些细节,而是给她设计了一段梦幻般的幻觉,幻想自己有一个现代白马王子,把自己放进童话世界。这段戏成为五位女兵回忆里唯一不真实的部分,反而精妙地映射出她内心脆弱和女性♀️的憧憬。

2015年版则改成了阴森恐怖的场景:嘉丽娅父母被神秘组织抓走,她成为孤儿,和平年代的制度受害者。和李莎一样,她也成了控诉苏联体制的符号。

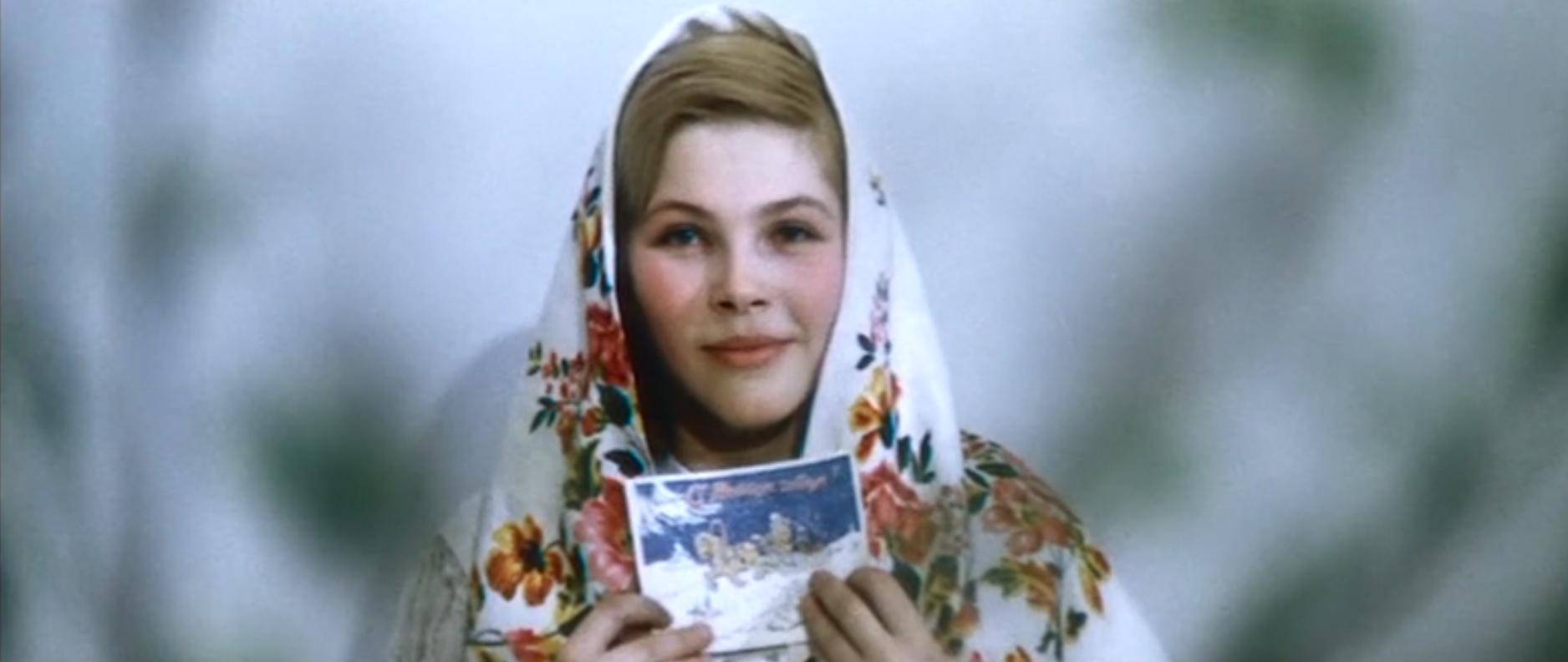

至于剧中另外三位女兵,她们的生活经历在小说和1972年版中描述得较为完整,没给电影留下太多可以泼脏水的把柄,因此基本沿袭了原著和1972年的框架。但值得注意的是,1972年版中对丽达、冉妮娅、索妮娅的和平生活描写充满了苏联时代的温暖气息,而2015年版则极力弱化这些幸福时光,显得索然无味。

2015年电影大力凸显苏联时代的负面,结果是战前战后无非是苦难循环,女兵们的战斗生涯不过是苦难生活的延续。电影把苏联时代的平静生活一脚踢进苦海,原著里普通而朴实的幸福感荡然无存。没有了这些平凡美好的记忆,抗击侵略者的英雄事迹也变得空洞苍白。

如今十年过去了,俄罗斯今年竟然没有再把卫国战争题材片引进中国,但在昔日苏联土地上,全景式的“这里的黎明静悄悄”式战争依旧上演。也许,这时候,真的还有必要继续控诉苏联时代吗?