最近我在刷『社交媒体』时,被阿那亚戏剧节的一个项目深深吸引,真心为这次的活动点赞。候鸟300与“青鸟”的作家导演起飞计划联合推出了一个名为比翼双飞的计划,听上去就特别有趣,深入了解内容后更是让我惊叹不已。

这个项目的设定酝酿着一场刺激的冒险:四位作家将会共同努力,用300个小时,从零开始完成一部电影短片的全流程制作。想想看,不到两周的时间,要写剧本、拍摄、剪辑以及宣传,这简直是对创作者来说的一场极限挑战。

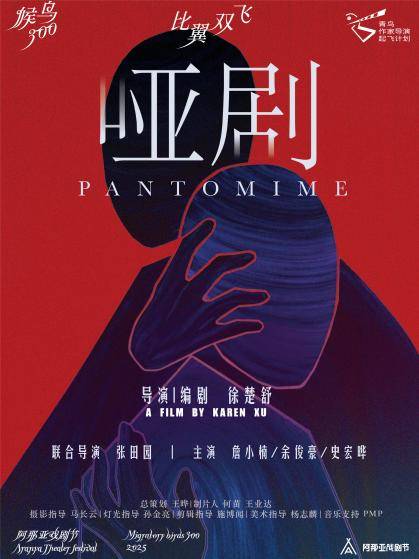

四部短片涉及的题材都颇具趣味。韩松落的《浮花》,讲述了三个中年女演员在朋友追思夜的汇聚,乍一听就充满了故事性,错综复杂的情感层次肯定会被处理得相当精致。徐楚舒的《哑剧》,则从一个特别的视角出发,讲述了一个口吃的街头小丑与聋哑男孩的相遇,这种设定让我联想到无声电影时代那些经典之作,通过默契的表演传达深邃的感情。

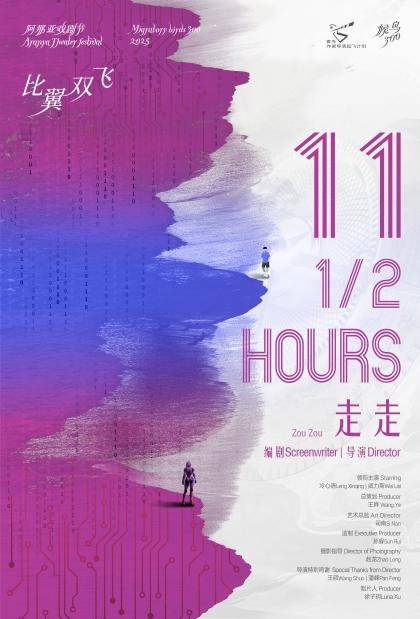

走走的《11.5》听起来像是一部科幻作品,每个人都是工业时代的螺丝钉,这一设定在当今社会具有很强的现实感,探讨人与系统的关系显得尤为重要。而吴呈杰的《该死的夜晚》,仅凭这个名字就散发出一股不羁的气质,代际对话向来是一个充满挑战的话题,不同年龄段的人们在同一个夜晚里会碰撞出怎样的火花❇️,让人充满期待。

我认为这种跨界合作十分有趣。虽然作家和导演都是擅长讲故事的人,但他们的表达方式截然不同。文学通过内心独白和细腻描写展现人物内心,而电影则更依赖于视觉和听觉效果来打动人心。作家转型做导演,面临的巨大挑战在于将文字的想象力转化为具体的画面。值得庆幸的是,此次合作是与候鸟300的艺术家们,来自不同背景的创作者们碰撞,有可能激发出意想不到的火花❇️。

300小时的时间限制既是挑战也是机遇。时间紧迫可能会导致细节打磨不够,但这种压力或许能激发出更为纯粹的创作冲动。在高压环境中,创作者可能会摒弃多余的装饰,重新回归到故事的核心。毕竟,面对时间的紧迫,犹豫不决是没有意义的,迅速的判断反而能让作品更为精炼有力。

28号晚上的首映评委阵容也颇值得关注,包括李少红、张杨、『陈妍希』和陈明昊,从导演到演员的多元视角估计能为这些新作品提供一个全面的评价。

让我特别感兴趣的是,主办方显然将此次活动视作可持续的品牌,未来还将继续进行,这显得非常明确。我认为这样的做法非常灵活,一次性活动难以产生持久的影响力,而将其打造成年度品牌,则可能真的为跨界合作提供了一个良好的平台。

再者,选择在阿那亚这个海边举办,象征意义凸显。宽阔的海景似乎在暗示创作者们要有更为广阔的视野。想象那忙碌于沙滩上的青鸟和候鸟,简直富有诗情画意。

老实说,我对这四部短片的最终效果依然充满期待。挑战虽大,但这种不确定性让这个项目显得格外吸引人。在当下内容创作日渐同质化的时代,我们确实需要更多像这样的实验性项目,让来自不同领域的创作者们碰撞出新火花❇️。

比翼双飞,虽听起来浪漫,但背后实际上是对创作边界的大胆探索。期待这个项目能够为文学与电影的结合开辟出新的路径,同时也希望看到更多这样有趣的跨界尝试!