一条热搜词条#敖瑞鹏自己化的战损妆#像一滴墨落入清水,瞬间晕染了整个『社交平台』。点进去之前,我以为又是工作室放出的精修图;点进去之后,才发现那根本不是“官方营业”,而是敖瑞鹏本人在化妆间里拿牙线、棉签、眼影盘“就地取材”的即兴创作。

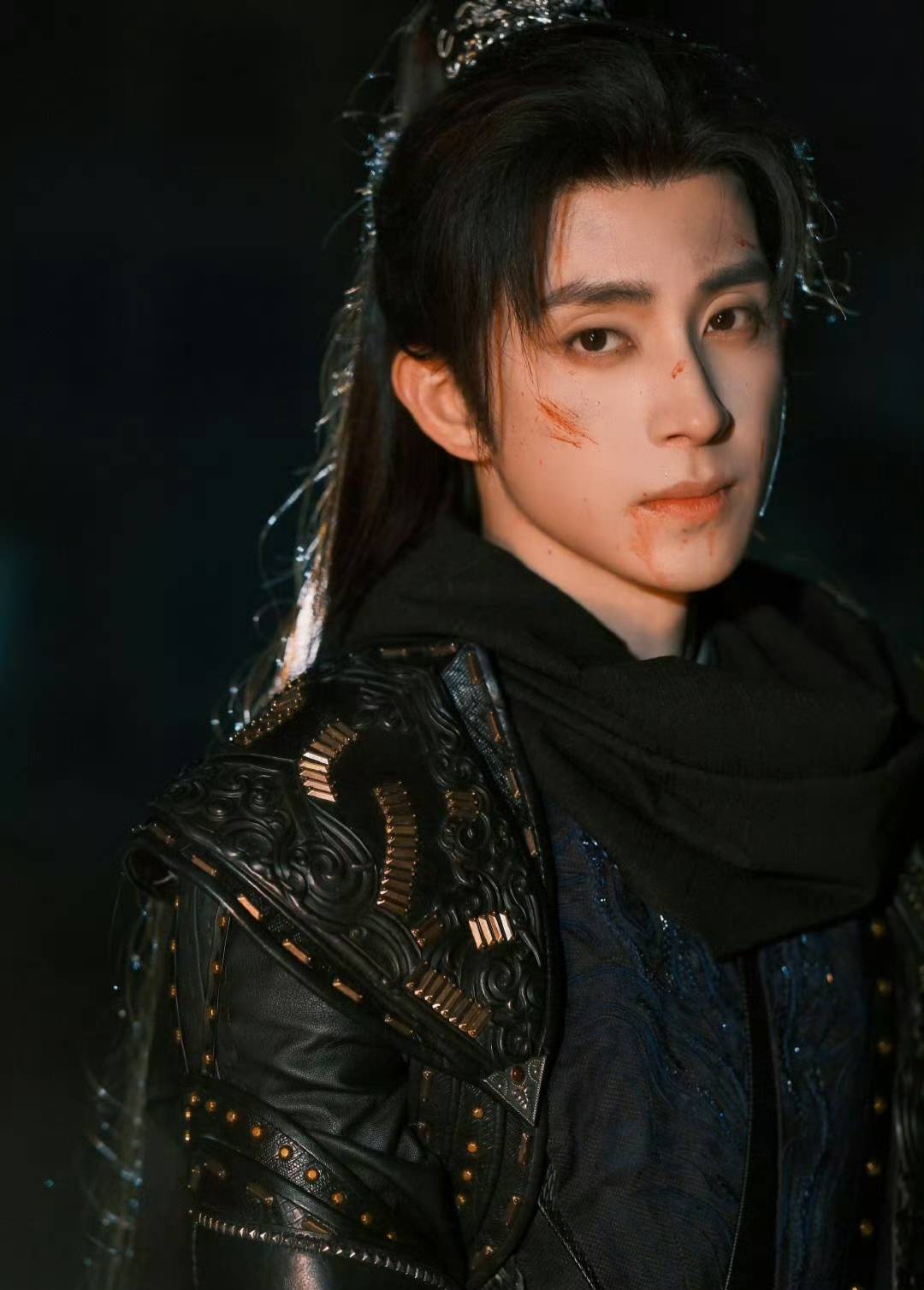

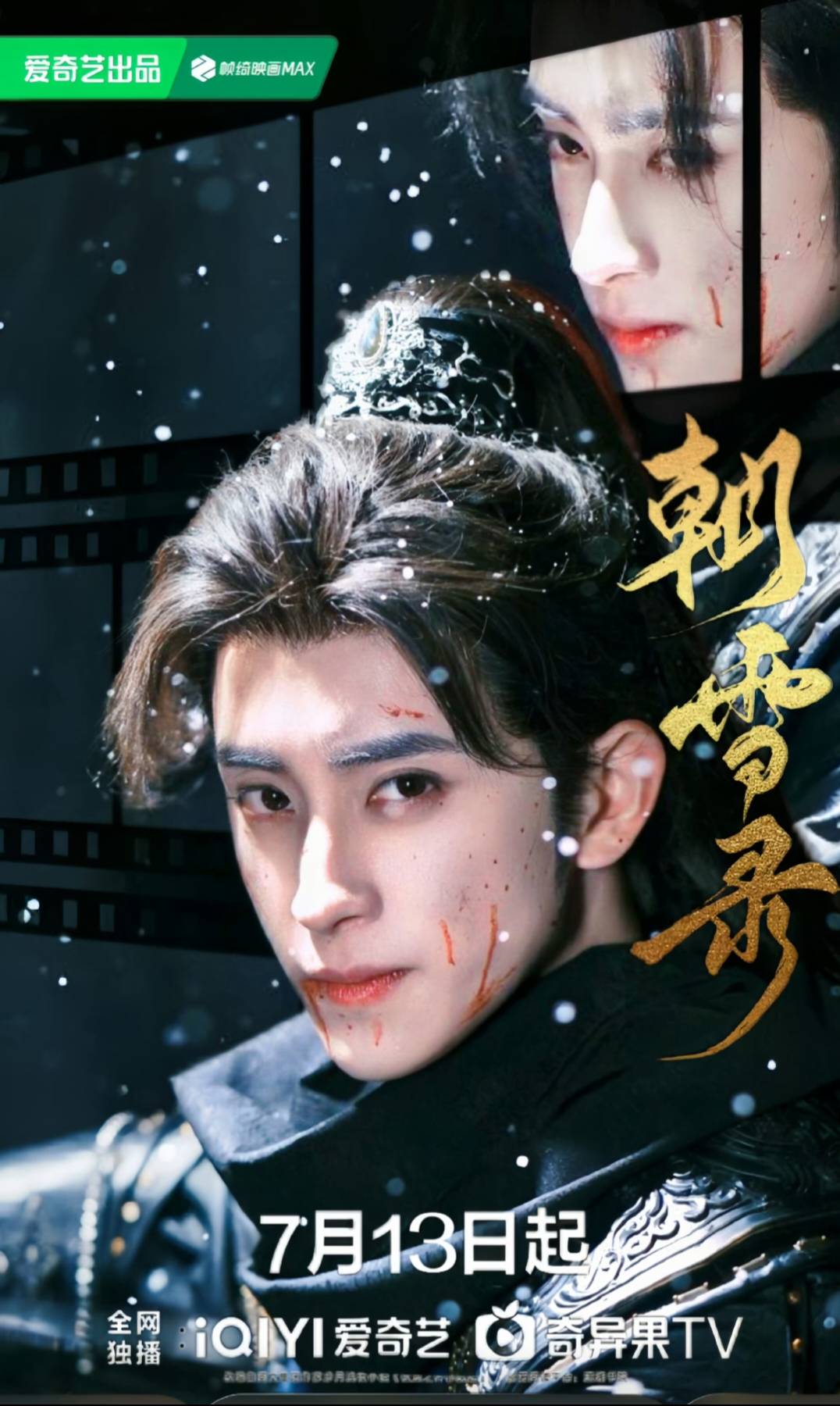

镜头里,他咬着牙线当镊子,蘸着深棕眼影往颧骨上“划刀口”,又拿眼线液点出细密的血痂,手法干净利落,像在宣纸上泼墨,一笔就见风骨。三分钟不到,一个“刚经历恶战、血未凉”的燕迟世子就活了过来。评论区瞬间被“美术生血脉觉醒”“内娱在逃特效师”刷屏,而我盯着那张战损脸,脑子里只剩一句:原来“天赋”真的可以被镜头捕捉到。

很多人对敖瑞鹏的“隐藏技能”并不意外。早在《少年歌行》剧组花絮里,他就曾用一支2B铅笔给同组的刘学义改眉形,理由是“原著里雷无桀的眉毛更钝,像没睡醒的小狗”。当时工作人员笑他“戏比天大”,如今看来,那不过是他把“画画”刻进了本能。

中央美院落榜生的身份曾让他自嘲“文化课差两分,不然现在在798摆烂”,可也正是那两年素描石膏像的日夜,让他懂得骨骼起伏、光影转折,才能在镜头前把“伤”画成“故事”——燕迟眼角那道血痕,从眉弓到颧骨的走势,恰好是颞线到颧弓的解剖路径,深一分像鬼片,浅一分像腮红,他偏偏卡在最勾魂的0.5毫米。

更动人的是,他选择用最“不专业”的工具完成这场创作。牙线代替了特效师手里的酒精胶,棉棒的毛边蹭出擦伤的毛刺感,连眼影盘里那格“干枯玫瑰”都被他抠出凹坑——那是他去年拍《四方馆》时自己调的色,用铁锈红混了橘棕,说“中原风沙大,伤要显得旧”。

当别的艺人把脸交给化妆师、自己刷手机时,他在镜子前屏息凝神,像在修复一件宋代瓷器。这种近乎笨拙的“亲历亲为”,让“战损”不再是『妆容』,而是角色逻辑:燕迟世子被围歼三日,哪来精致刀口?只能是尘土里滚过、指甲挠过、牙线刮过的狼狈,才配得上他“虽千万人吾往矣”的孤绝。