法国电影《沉静如海》是一部令人深思且回味无穷的爱情文艺片,故事背景设定在动荡的二战时期。

影片讲述了一个发生在法国小镇的故事,男主角🎭️是一位普通的钢琴教师,而女主角🎭️则是一名隶属于纳粹德国的军官。尽管两人身份悬殊,战争的阴影笼罩着他们,但爱情依然悄然萌芽,跨越了彼此间难以逾越的界限。

身份的巨大差异成了他们相爱的巨大阻碍,然而爱情本身就是一种难以用言语描述的神秘情感,两个不同世界的人最终还是被深深吸引。

意大利诗人维吉尔在他的作品《牧歌》中曾写道:“爱情征服一切”,这句话生动地诠释了爱情的力量。爱情赋予恋人们非凡的勇气和力量,让他们愿意共同面对所有艰难险阻,携手走完一生。

说起人世间最凄美且刻骨铭心的爱情,战争中的恋情无疑是最具代表性的。战争带来的不仅是肉体上的创伤,更是一种极限的情感煎熬。深沉的爱意在枪炮声中只能默默隐藏,无法用言语表达。

如今跨国恋已经见怪不怪,但回望抗日战争时期,中日跨国恋充满了重重困难。命运让他们相遇,可国仇家恨却造就了无数爱情悲剧。那时,一个中国战士爱上日本女孩,几乎是逆流而上的“离经叛道”。

故事中的男主是一位中国远征军连长,女主则是日本缅甸方面军的一名护士。两人在战火纷飞的年代相识、相知并相爱,最终在抗战胜利后结为夫妻。

让我们回到1945年,去见证那段跨越国界的爱情故事。

第二次世界大战中,亚洲的中缅印战场成为反法西斯战争的重要战线。中国远征军作为赴缅作战的主力部队,因其传奇般的抗战经历而闻名。

中国远征军的成立是世界反法西斯战争的必然产物,其使命随着抗战胜利而结束。

抗战爆发后,中国工业基础薄弱,无法自行提供充足军需物资,因此迫切需要外援。

1938年,在国民政府的财政支持下,滇缅公路仅用十个月时间便全线贯通,全长990公里,成为中国西南通向外界的生命线。

jrhz.info这条滇缅公路开启后,迅速成为中国抗战时期不可或缺的物资输送通道。彼时中国尚无强大海军,海上运输极易受到威胁,因此陆路运输的重要性不言而喻。

中国对外陆路交通只有四条线路,但其中两条已被日军封锁,另一条因距离遥远且路况恶劣而运力受限。于是,滇缅公路成了中国仅存的战略生命线。

日本侵略者屡次遭遇国民党军的抵抗,便策划切断国内交通,企图封锁滇缅公路,达到切断中国外援的目的。

中国若想赢得抗战胜利,必须守住这条至关重要的运输线。

中国经过长期抗战积累了丰富经验,而英国为了在远东战场稳固局势,也积极推动与中国的军事同盟。

1941年底,中英签订了《中英共同防御滇缅路协定》,中国远征军便是在这项中英同盟的框架下组建。

日军深知滇缅公路的重要性,于是加紧在国内征兵,几乎所有适龄日本人都被动员成为战争资源。

无论男女,年轻一代被纷纷派往前线。随着战线不断扩张,日本适龄兵员逐渐减少,征兵标准被迫放宽。

甚至连正在读书的大学生们也未能幸免,很多男大学生被送入军队,女大学生则被征召为医疗救护人员。

在这批战争资源中,十八岁的医学生大宫静子便是其中之一。

她当时正值花样年华,本应无忧无虑地度过学生时代,却在日本政府的压力下被迫成为一名日军护士。

彼时正值中国远征军远赴缅甸支援,战局异常紧张。

大宫静子身为医学生,深知救死扶伤的职责,但她内心对战争充满了厌恶与不解,无法接受天皇发动的战争给无辜百姓带来的血腥浩劫。

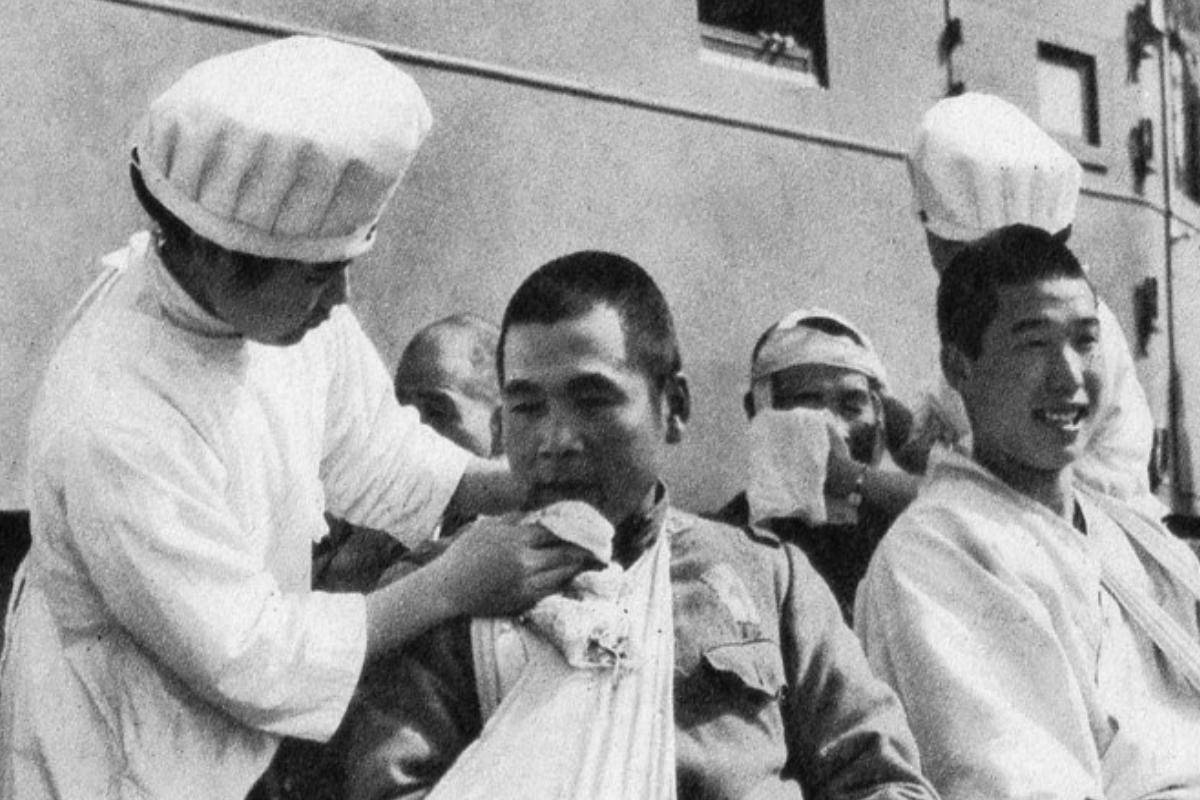

初到中国时,她的待遇相对优厚,被安置在上海的医院中照料伤员。

当时的上海处于相对安全的“安全区”,距离战区较远,能保证基本的人身安全。

然而战争变幻莫测,大宫静子在上海停留时间不长,便被调派至缅甸战地医院。

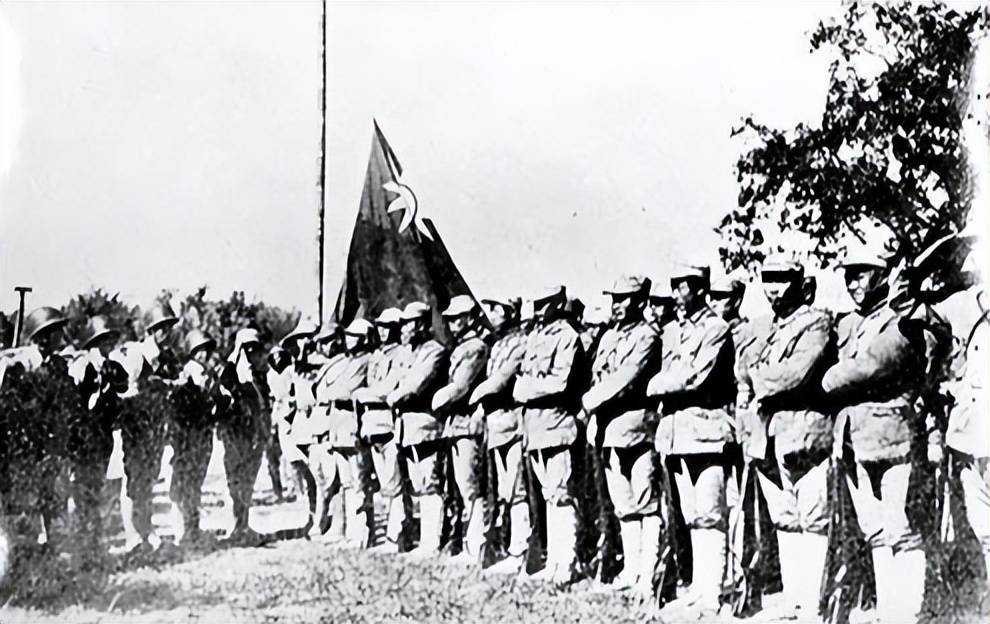

中国远征军以装备精良、训练有素闻名,许多武器由英国提供,英美教官负责训练,使其在战场上具备一定优势。

战场形势惨烈,日军伤亡惨重,战地医院每天都接纳成百上千的伤员,大宫静子亲眼目睹了战争的残酷与惨烈。

最终,中国远征军取得胜利,不少受到武士道影响的日本士兵战败后选择切腹自尽。

而女医护人员们则成为了远征军的俘虏。

中国军队一贯优待战俘,大宫静子作为医护人员并未直接参与战斗,故受到较为宽松的对待。

她深切体会到战争带来的苦难,见证无辜百姓流离失所、家破人亡,逐渐明白日本帝国主义发动战争的错误。

为了弥补罪孽,大宫静子积极协助中国医护人员,照料伤员,参与后勤工作。

正是在这样的环境中,她与突击连长刘运达相识了。

刘运达是一名热血青年,少年时曾立志成为学者。

战争爆发后,目睹百姓遭受苦难,及侵略者的残暴行径,他毅然弃学从军,投身保家卫国的行列。

后来他成为重庆国民政府第六军成员,太平洋战争爆发后随军赴缅作战。

缅甸气候属热带季风,湿热难耐,丛林中满是蝎尾蕉和桫椤树,时常传来奇异鸟鸣,犹如置身神秘幽林。

刘运达虽年轻,却意志坚定,常与战友谈论消灭日军与汪精卫卖国势力的决心,激励士气。

他在战场上表现勇敢机智,很快被提升为远征军50师201团突击连连长。

突击连任务艰巨,伤亡频繁,大宫静子负责后方医护工作,两人因此产生了交集。

刘运达未曾料到自己会在异国他乡遇见真爱。

彼时大宫静子仅十八岁,容貌清秀。随着接触增多,彼此渐渐了解。

刘运达心疼她年纪轻轻便被征召上战场,常为她提供帮助。

大宫静子面对战争的恐惧与血腥场景,心理负担沉重,闲暇时常依偎在刘运达身边,感受到中国军人的温暖关怀。

两人朝夕相处,感情迅速升温,渐生爱意。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,八年硝烟终于落幕。

此时大宫静子作为战俘,获知将被遣送回国的消息,但她选择留下,想与刘运达共度余生。

于是,刘运达带着她回到四川的老家,二人在村中举行了简单朴素的婚礼。

作为曾经的侵略者,日本给中国百姓带来深重的苦难,因而大多数中国人心存仇恨。

为避免大宫静子的日本名字招致误会,刘运达给妻子取了一个中文名字——“莫元惠”。

莫元惠努力学习本地语言,适应农村生活,逐渐变成一个普通的乡村妇女。

平凡的日子里,她褪去了过去的身份,专注于作为刘运达的妻子和孩子们的母亲。

两人婚后感情深厚,莫元惠为刘运达生下三个孩子,两个儿子和一个女儿。

1987年,县领导的突然来访打破了这对夫妻的宁静生活。

莫元惠心中忐忑不安,害怕旧日战俘身份会给丈夫和孩子带来麻烦。

领导并未提及战俘身份,而是礼貌询问她是否为日本人——大宫静子,并问起她父亲大宫义雄的情况,说是受托寻找她。

听到父亲名字,莫元惠的紧张瞬间缓解,泪水不禁涌出。几十年来,她一直挂念着远方的家人。

来访者详细讲述了事情的来龙去脉。

原来大宫静子上战场后音讯全无,仿佛从世间消失,父亲大宫义雄一直四处寻找未果。

大宫义雄在日本是颇有声望的企业家,经营成功,后来成为中日友好协会会长。

随着中日关系逐渐回暖,他踏上了寻女之路。

最终凭借刘运达带回日本护士的线索,在四川小村找到了大宫静子。

父女重逢之时,激动万分。大宫义雄提出希望女儿回日本团聚。

面对父亲的期待与丈夫和孩子的牵绊,大宫静子陷入两难。

刘运达体察妻子心情,主动提出陪她一同回日本探望亲人。

在丈夫陪伴下,她终于踏上阔别三十三年的故乡。父女相拥而泣,情深难言。

年迈体弱的父亲需要照顾,大宫静子决定留在日本陪伴父亲,刘运达与孩子也一同前往。

然而,生活在日本的刘运达感到格格不入,语言不通、文化差异令他难以适应。

妻子常忙于工作,留下他一人在宽敞别墅孤独度日,尽管物质富足,却未能带来内心的满足。

1987年,大宫义雄去世,遗产全部留给了女儿。

刘运达在日本生活不顺,经常生病,思念中国生活的日子。

大宫静子也难以割舍中国的生活,考虑回国定居。

几年后,她将事业交给儿子,携手刘运达返回中国老家,过上了平凡而幸福的生活。