杨少华的葬礼,本应是一个庄重的告别仪式,却最终演变成一场充满争议与混乱的“闹剧”。7月13日,天津永安公墓上千人前来送别这位相声大师。虽然人潮浩大,现场却无比混乱,情形更像是一场戏剧的开场,而不是告别一位亲人的庄严时刻。

令人注目的是杨少华的儿子杨议。人们的目光几乎全部集中在他的身上,焦点不在逝者,而是在他是否流露出悲伤,是否哭泣。杨议戴着墨镜🕶️、盘着核桃,举止冷静,被外界解读为“接班”的象征;而三儿子则因悲痛过度,虚脱地瘫坐在轮椅上。这一幕,令人不禁发问:一个葬礼,为什么会变得如此荒诞?

事情的开端并非从哀乐声起,而是从一块长久未曾更改的墓碑开始。墓碑上,妻子的名字用鲜红色填充,而杨少华的名字则被镶上金色,象征着即将归宿的准备。这块碑本是为了安慰家人,预先做好的一份安排,但却成为了公众审视的焦点。有人指责,这样的准备显得冷漠与预谋,直指杨家人的“悲伤”是否真的发自内心。

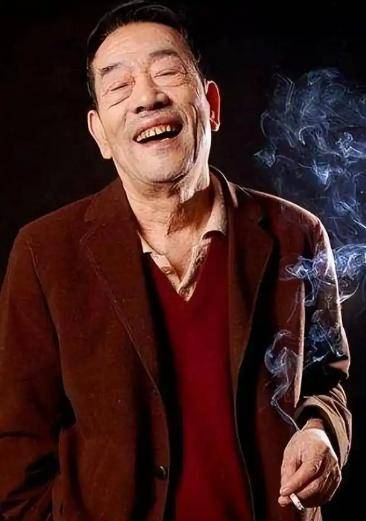

墓前的祭品也充满争议,常见的香烛纸钱不见踪影,取而代之的是六条崭新的香烟。几包香烟被拆开,烟丝洒在土里,仿佛是在为已故的老爷子准备一份无言的“供奉”。旁边的茅台、甜品与一本翻开的《嘛叫天津人》,似乎是在诉说杨少华的生活与个性:一个嗜烟如命的天津人,一位充满家乡情感的相声艺人。这才是儿子们最真实的悼念,它通过细节展示了对父亲深刻的了解与无声的告别。

然而,葬礼中的两个细节,引爆了公众舆论。一把黑伞为杨议撑起,而主持仪式的人身上明显的花臂纹身也令不少人侧目。在传统的道德标准下,儿子为何需要他人替他遮阳?而主持人为何如此“社会化”?这些元素与传统礼仪格格不入,让人质疑他们是否尊重已故的父亲,是否符合社会对于“孝道”的期许。

但从另一个角度看,现实的需求似乎与外界的指责有所不同。杨议不仅要承载葬礼的责任,他还是整个仪式的负责人,而那把伞也许只是在酷暑中对他的一种关照。葬礼的主持人,尽管装扮和行为都与传统相悖,但他身为主办方的一员,可能只是履行了自己的职责。这两个细节,在社会习俗和私人情感之间形成了强烈的对比。

回顾整个葬礼的氛围,我们看到从奢华到朴素的变化。曾经,杨家因劳斯莱斯车队的豪华阵容而引人注目,那是家族实力的象征。但当杨少华真正归土时,几辆普通的家用车静静地将最亲近的家人送到墓地。豪华与浮华的消失,反而让人感受到一种突如其来的宁静与低调。

另一处引人深思的缺席,是相声界的名门,如侯家、马家等人并未出席,这似乎在无声地宣告某种时代的终结。车队的降级与宾客的缺席,这一切都让人感受到一种“散场”的氛围,浮华已去,剩下的,只有最核心的亲情,和最为真实的告别。

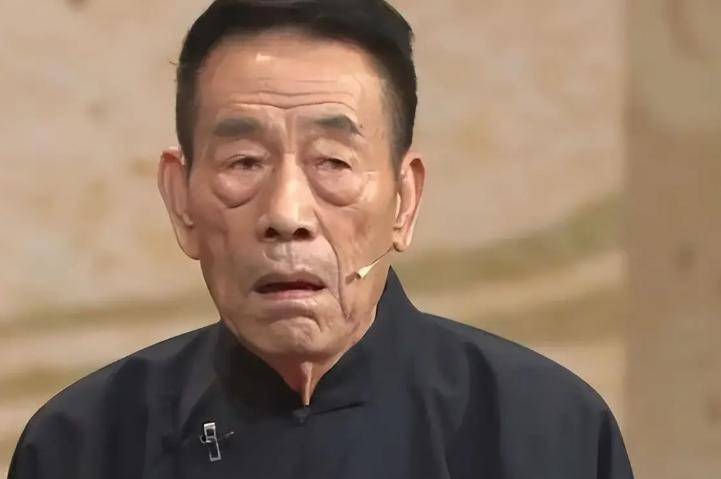

在这场仪式中,杨议显然是中心人物。他以一副墨镜🕶️掩饰自己的情感,时而坐在休息室悠闲地盘核桃,表情冷静,似乎并未受到父亲去世的影响。而在仪式上,他的前徒弟豹哥对他“纳头便拜”,这种对新“掌门人”的敬意显得过于刻意。外界看到了这一幕,纷纷指责这场葬礼不过是杨议“接班”的一场表演。他没有真正来送别父亲,而是来接管杨家班,继承父亲的遗产与事业。

与杨议冷静的态度形成鲜明对比的是杨少华的三儿子。他的悲伤是直观的,手上的住院手环和留置针的痕迹无不透露出他曾经的虚弱与痛苦。在葬礼的过程中,他几乎用尽全身力气,才完成了对父亲的磕头仪式。这一刻,他的悲痛不仅仅是丧父之痛,也许还有对外界网络恶评的无奈。

葬礼背后,媒体和评论员的声音不断。“老汪”在现场的一句话,“你苦了一辈子”,似乎为杨家几位儿子挑起了更多的讨论。『郭德纲』曾言:“说相声的都盼着死师父”,这句调侃似乎在不经意间成为了对这场葬礼的预言。

对于杨少华的去世,最让人困惑的是他突如其来的离世。上午精神矍铄地参加活动,下午却突然离世,家族显然没有做好充分的心理准备。然而,葬礼的准备却异常迅速、井然有序,灵堂布置与讣告发布的高效,让外界不禁质疑这是否早有预谋。有人甚至指责,杨家的儿子们常年利用父亲的名气从事商业活动,最终让这位年迈的老人过度疲劳,早早离世。

这些细节,逐渐让杨少华的葬礼成为一场关于孝道与利益、情感与面子的复杂博弈。是迟来的尽孝,还是冷酷的表演?这一切,恐怕没有标准答案。杨少华的逝世虽然为他带来了安宁,但他身后的人和事却充满了谜团,而这场葬礼,也成了一个复杂的镜像,折射出人性、利益与传统伦理的脆弱与变形。