四年,转瞬即逝。

四年前,《你好,李焕英》中的那一场深情的拥抱,感动了整个中国。那时,贾玲凭借真挚的情感和无保留的共情,打破了观众心中的防备,赢得了全体观众的信任。这部电影的成功,既是票房上的突破,更是一场全民情感的盛大共鸣。贾玲因此也从国民笑星转型为全球票房最高的女导演,完成了一个属于她的辉煌传奇。

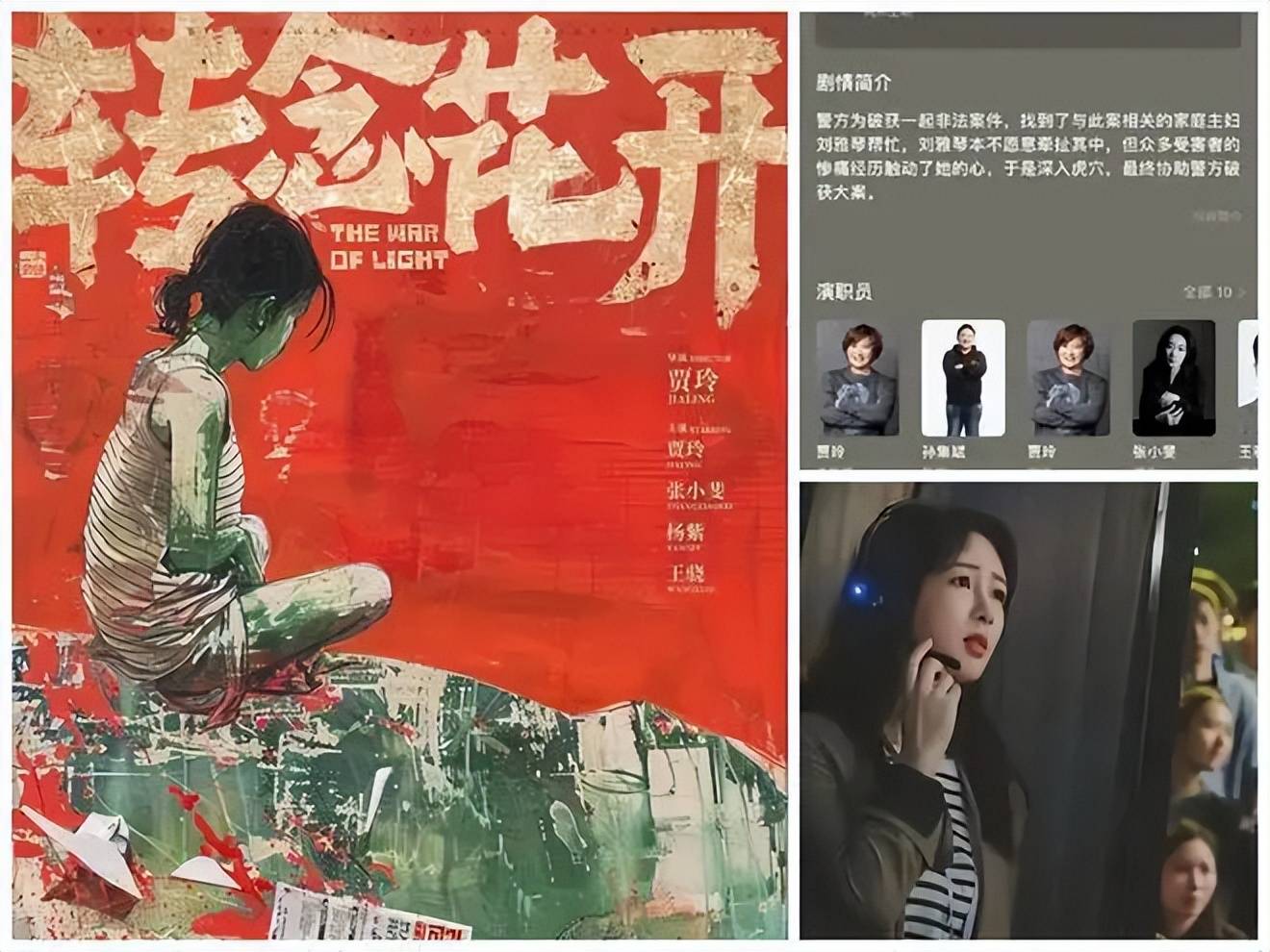

然而,四年后的今天,贾玲的新片《转念花开》却如一颗信任的炸弹,悄然爆发。观众对她的期待,早已不是当初的宽容与共鸣,而是充满了质疑与审视。当一个曾经被大家用“真心”加冕的创作者,开始将作品转变为商业化的工具时,那份曾经的信任,瞬间坍塌得比任何一部烂片更让人心痛。

故事的起点,从2025年那场令人泪目的拥抱开始讲起。春节档的《你好,李焕英》成功吸引了数亿观众,这背后,不仅仅是商业的成功,更是情感的互换与共鸣。贾玲将她最私密、最真挚的情感献给母亲,而我们也把最柔软的心交给了她,眼泪和共情成为了她最强大的武器。那时,贾玲用一部电影与全国观众签订了一份无形的信任契约,成功跨越了艺术与商业的界限,将电影变成了一场情感的旅行。

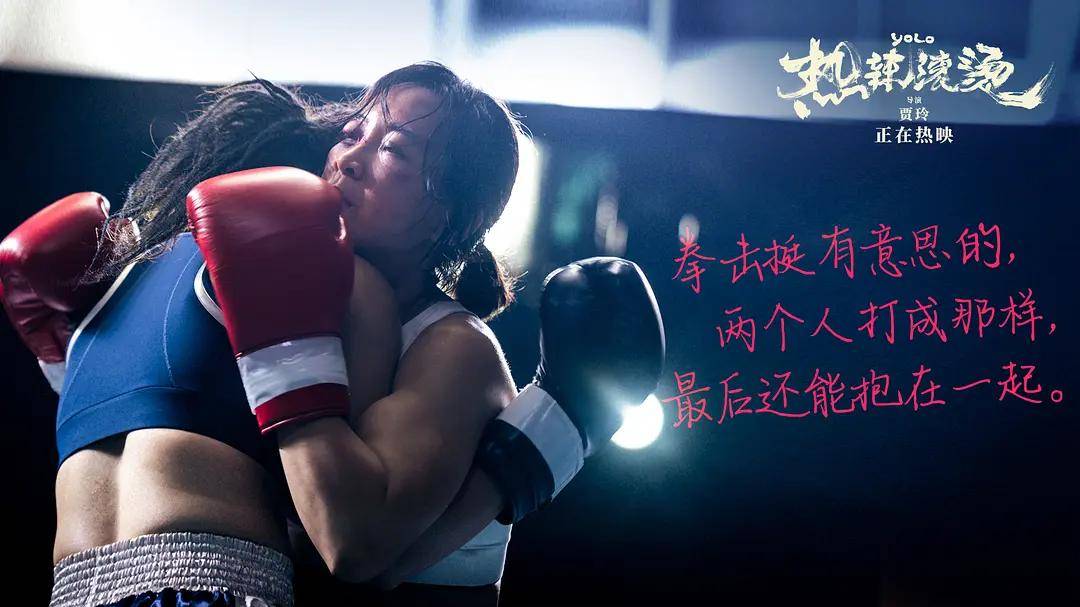

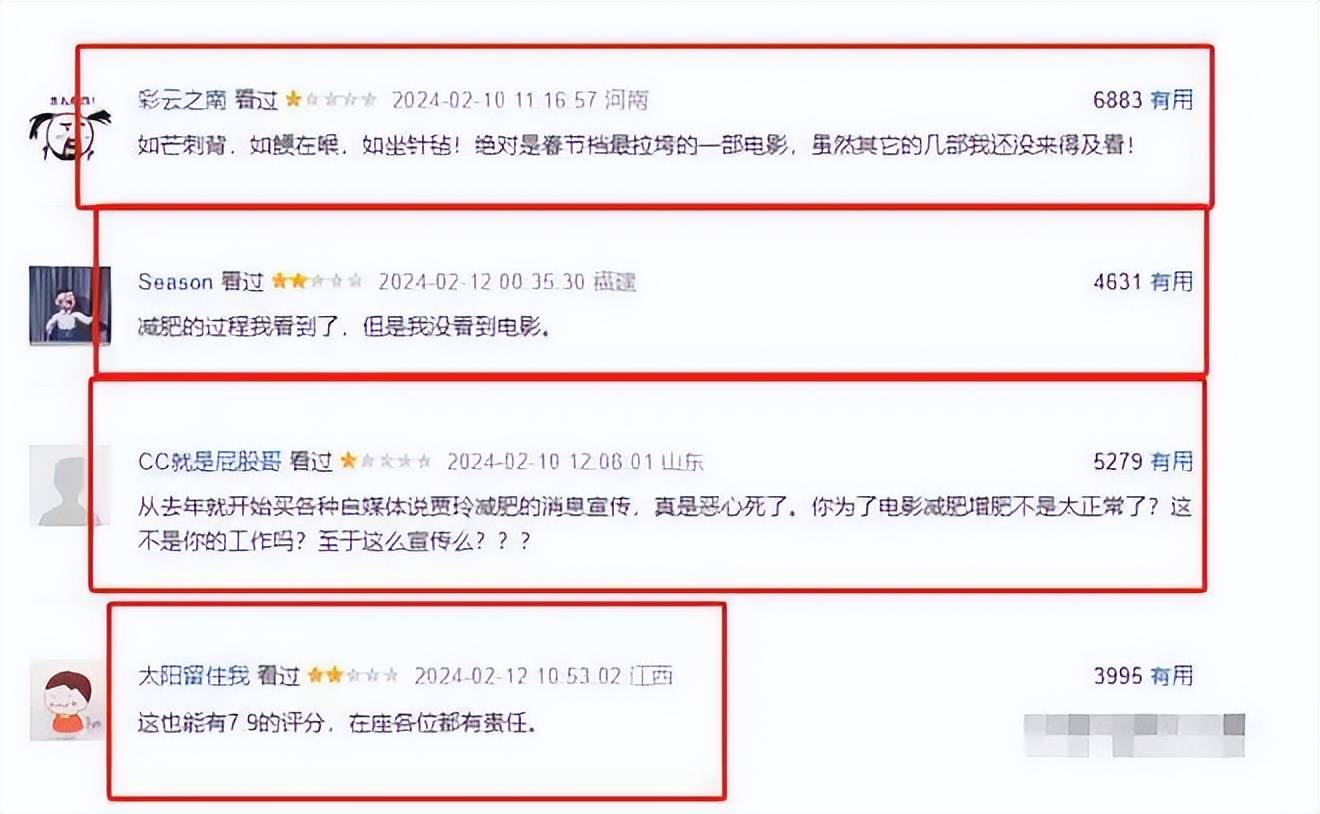

但随着《热辣滚烫》的推出,这座建立的信任堤坝终于开始出现裂痕。怀着对《李焕英》的余温,观众走进影院,期待着再一次被感动。但他们看到的,却是一部充满“减肥血泪史”的Vlog,影片的叙事节奏和人物发展在过度炒作的“瘦了100斤”这个话题面前,显得微不足道。超过两千条的热搜,仿佛一面巨大的广告牌,取代了电影本身的艺术性,营销的声音压倒了电影本身的魅力。

这一切让观众产生了疑问:这是为电影服务的宣传,还是为了打造“瘦身奇迹”的超级IP?当电影营销超过了电影本身,观众感受到的,不仅仅是短暂的感官冲击,而是被营销浪潮裹挟的压迫感。这是那份“信任契约”上,显而易见的裂痕。

然而,贾玲的团队似乎未曾察觉这一点,或者说,市场的成功让他们忽略了观众的声音。就在《热辣滚烫》的营销热潮未退时,《转念花开》的定档消息已悄然发布。这个速度,远远超出了艺术创作的节奏,更像是流水线上的产品,等待着最合适的时机上线。

更有网友揭露,《转念花开》原本是为春节档准备的,只是因为《哪吒2》的强大声势才选择了撤档。这个细节,像一记重击,让许多犹豫的观众彻底失去了信心。这部电影并非因反思与沉淀的结晶,而是为了迎合市场时机的“商品”。从《热辣滚烫》的营销狂欢,到《转念花开》的无缝接档,主创团队几乎没有任何时间去聆听观众的反馈与自我沉淀。

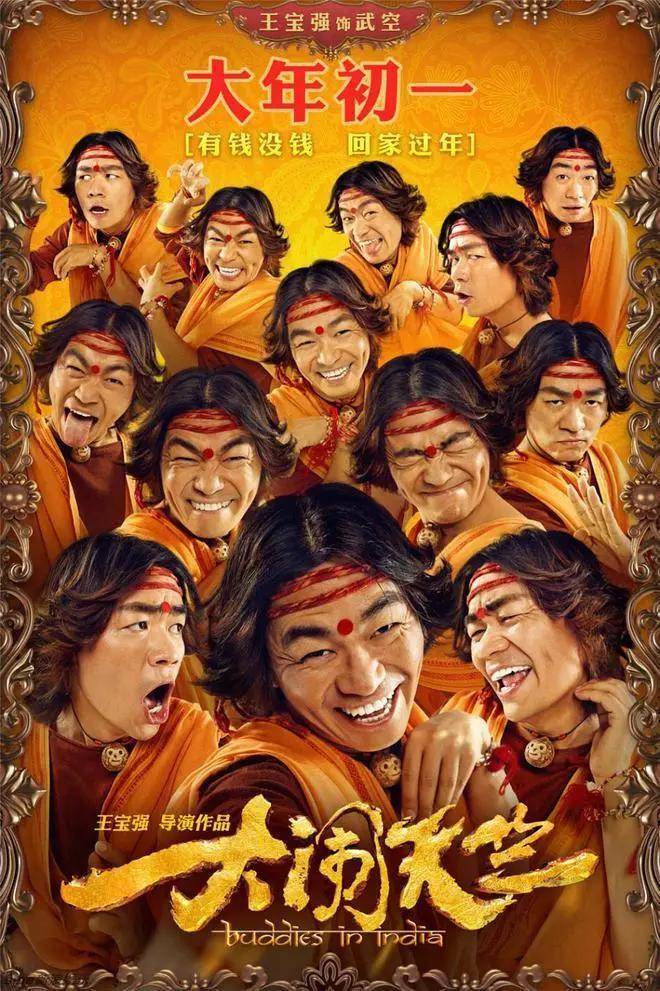

这个时候,不禁让人想起另一位同样曾经历过创作低谷的电影人——王宝强。回到2017年,王宝强因《大闹天竺》的失败,获得了“最令人失望导演”金扫帚奖。他没有公关,也没有辩解,而是深深鞠躬,向所有观众说:“我欠大家一次。”随后,他选择了最笨但最真诚的方式——沉默六年,去打磨一部对得起观众的作品。《八角笼中》的成功,是他用时间和努力偿还了“欠观众一次”的承诺。

王宝强用六年时间填补了自己的创作空白,而贾玲在不到一年的时间里,似乎在用同样的方式,挖掘着一个更大的坑。如果说王宝强的沉寂是为了观众负责,那么贾玲的频繁出品似乎更多是为了迎合市场的需求。其创作路径的差异,展现了当下电影圈两种截然不同的价值观。

此外,杨紫的加入也为这颗信任炸弹埋下了最后的引信。杨紫的演技无疑是优秀的,但她身上背负着的“顶级流量”标签,使得观众对她的出演产生了质疑。在如今的电影市场,流量明星的过度曝光,使得他们在银幕上塑造的角色往往缺乏说服力,观众看到的可能更多是商业的符号,而非一个真实的角色。问题不在于杨紫本身,而在于这个选角背后隐约透露出的商业味,让观众产生了被操控的感觉。

最终,曾经建立的信任契约,正在急剧瓦解。从《你好,李焕英》的全民共情,到《热辣滚烫》的营销争议,再到《转念花开》的信任危机,贾玲的四年,真实地呈现了一部关于“公众信任如何建立与坍塌”的警世故事。

无论如何,凭借强大的商业运作,《转念花开》依然有可能取得不小的票房成绩。但票房之外,贾玲失去的,可能是再多票房也无法弥补的东西——那份纯粹的、真心的信任。电影,本质上是心与心的艺术,当创作者的心不再与观众同频共振时,再华丽的技巧,再庞大的流量,都只是空洞的回声。

或许,每一位曾享受过观众赞誉的电影人,都应该记住王宝强的那个鞠躬,因为那背后,藏着对艺术最真挚的敬畏与对观众最深的回答。