前言

她曾经是最温柔的紫薇格格,可谁知道多年后会在镜头前爆出这么一句狠话,瞬间从女神跌落神坛。

所有人都等着她像往常一样温和回应,结果这次她直接掀了桌子,把现代当妈这件事的遮羞布撕了个粉碎。

温柔是装的,强势才是真的?她这话到底是说漏嘴了,还是终于说了实话?

作者-盐

一句话点燃的舆论炸弹

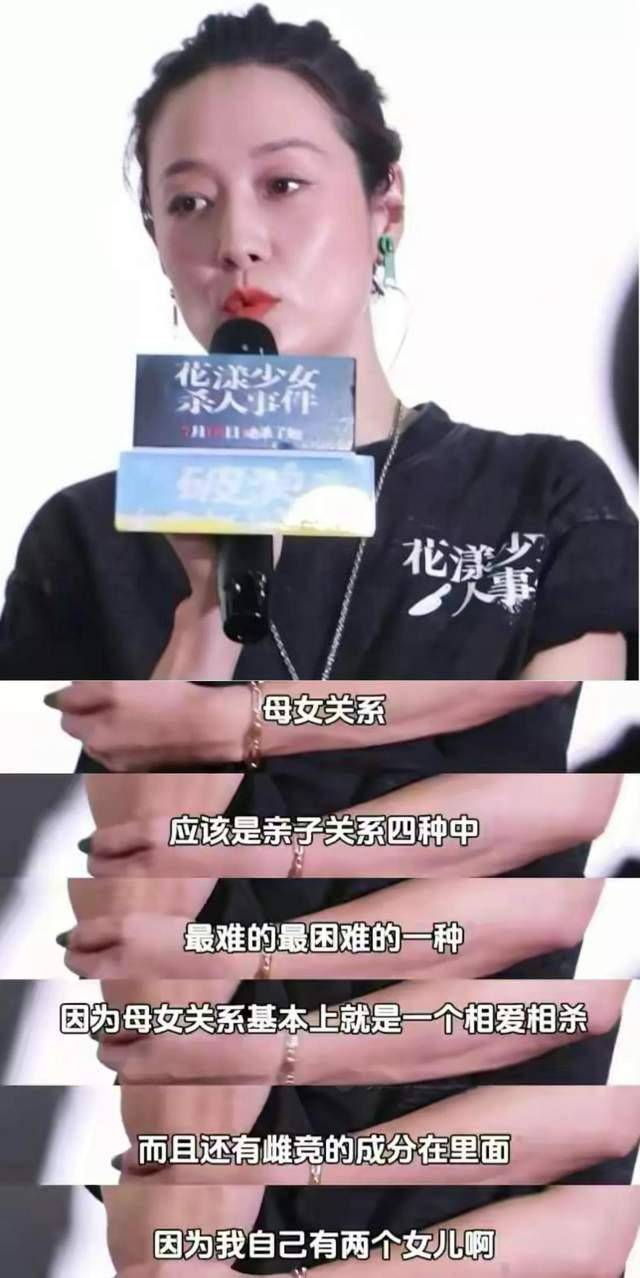

事情要从那场看似平常的电影宣传说起。《花漾少女杀人事件》首映礼上,记者问『马伊琍』如何看待母女关系。

她当时的表情很轻松,仿佛在聊家常,随口说出了那句让全网都炸锅的话:"母女关系中有雌竞成分。"

话音刚落,现场记者们的表情就变了。有人愣住了,有人开始疯狂记录,所有人都意识到这将是一个大新闻。

不到三个小时,微博热搜第一就被她占领了。网友们的反应可以用"两极分化"来形容,支持的人说她敢说真话。

反对的声音更加激烈,"不配当妈"、"三观不正"、"败坏母职形象"等评论如潮水般涌来。

更有甚者直接开始人身攻击,质疑她的育儿能力,甚至有人呼吁抵制她的作品。

心理学专家也坐不住了,纷纷下场发声。有的专家支持她的观点,认为母女间确实存在潜意识竞争。

但更多的专家选择批评,认为用"雌竞"这个词来形容母女关系不合适且有害。

短短三天时间,相关话题的阅读量突破5亿,评论超过100万条,成为年度最具争议的话题之一。

『马伊琍』本人试图解释,说自己想表达的是母亲控制欲与女儿独立性的冲突,但网友们只记住了"雌竞"这两个字。

越解释越乱,反而让争议升级。这场由一句话引发的舆论风暴,远比她想象的更加猛烈。

被逼出来的强势,藏着多少女人的眼泪

要理解『马伊琍』为什么会说出这样的话,得从她的人生经历说起。从温柔的紫薇到如今敢说敢当的『马伊琍』,这条路走得并不容易。

当年拍《还珠格格》时,她把紫薇演得深入人心,温柔、善良、隐忍,几乎成了完美女性♀️的代名词。

但现实生活中的『马伊琍』,却要面对比紫薇复杂得多的挑战。单亲带娃、事业压力、更年期困扰,每一样都不好对付。

她曾经在采访中说过:"强势是被逼出来的,因为依靠不到别人,只能自己扛。"这句话,道出了多少现代女性♀️的心声。

离婚后,她一个人带着两个女儿,大女儿正值青春期叛逆,小女儿还需要悉心照顾,压力可想而知。

更要命的是,她自己正处在更年期,情绪波动大,身体也在发生变化,偏偏这时候女儿们也在经历青春期。

家里的气氛可想而知,火药桶随时会爆炸。两代人的荷尔蒙同时在波动,矛盾冲突在所难免。

权威数据显示,68%的单亲母亲承认与青春期子女存在严重的沟通困难,『马伊琍』只是其中一个缩影。

她说的"雌竞",其实是想表达这种权力争夺和话语权冲突,只是用词不够准确,被人抓住了把柄。

心理学研究确实证实,母女关系中存在潜意识的竞争现象,特别是在美貌、能力、话语权等方面。

『马伊琍』的问题不是说错了什么,而是说得太直接,触碰了传统观念中不能说的禁区。

她们都在装,只有『马伊琍』说了实话

『马伊琍』不是第一个因为育儿言论翻车的女『明星』️,也绝不会是最后一个。回顾这些年,『明星』️妈妈们的"人设崩塌史"可不少。

有的『明星』️因为说"不想生二胎"被骂自私,有的因为承认"工作比孩子重要"被质疑母爱不足。

还有人因为请保姆带孩子被批评不亲自照顾,似乎女『明星』️当了妈就必须变成圣母,不能有一丝不完美。

但在私下里,普通妈妈们的群聊可就精彩多了。"青春期的女儿真的很烦"、"有时候真想逃离家庭"这样的话比比皆是。

大家都在说真心话,可一到公开场合就得装成完美母亲的样子,这种表里不一的状态让人疲惫不堪。

东西方文化的差异在这里体现得淋漓尽致。西方心理学早就接受了母女竞争这个概念,认为这是人性的正常部分。

但在东方文化中,母慈子孝被视为天经地义,母职神圣化的观念根深蒂固,不容任何质疑。

60后70后的妈妈们更难接受这种观点,她们认为母亲就应该无条件奉献,怎么能跟孩子竞争呢?

而80后90后的年轻妈妈们反应相对温和,她们更能理解『马伊琍』想表达的复杂情感。

这场争议本质上是代际观念的撕裂,是传统母职观念与现代女性♀️意识的正面交锋。

『马伊琍』只是这场文化冲突的导火索,真正的问题是整个社会对现代女性♀️角色定位的困惑和分歧。

她敢说出来,是因为她承受得起争议的代价,但更多的普通女性♀️只能选择沉默和隐忍。

这场风波过后,谁来拯救中国母亲

『马伊琍』的争议言论虽然过去了,但它暴露出的问题却值得深度思考。现代中国母亲到底需要什么样的支持?

从年轻一代的反应来看,观念转变的信号灯已经亮起。越来越多的年轻妈妈开始质疑完美母职的神话。

她们更愿意承认自己的不完美,更敢于表达真实的感受,这是一个积极的变化。

而文化重构的可能性也在显现。从完美母亲到真实女性♀️的转变,需要媒体、社会、家庭的共同努力。

不再神化母职,承认母亲也是有情感需求的普通人,这应该成为新时代的共识。

破局建议可以从三个层面入手:个人层面要学会自我关爱,不要为了孩子完全牺牲自己的需求。

家庭层面需要更多理解和支持,特别是来自配偶和长辈的理解,减少对母亲的道德绑架。