小时候看《西游记》,总觉得它只是一个打妖怪的热闹故事:孙悟空神通广大,唐僧一心向佛,八戒好吃懒做,沙僧任劳任怨。然而,随着年龄的增长,我翻开了原著,才发现这部经典小说的内涵远比电视剧所呈现的要复杂得多。86版电视剧为了适应全年龄段观众,删减了许多“成人向”的细节,这些细节中蕴含着人性的复杂,职场的潜规则,甚至颠覆了我们对经典角色的传统认知。

今天,我们来一起揭开这些被电视剧美化的“西游真相”。看完这些,你会发现,这部名著根本不是为孩子写的!

说到女儿国,大家普遍认为那是唐僧的“情劫”,他一心向佛,面对诱惑毫不动摇。但在原著中,却透露出了这位圣僧身上“凡人之情”的一面。女王初见唐僧时,直接开口说:“寡人以一国之富,愿招御弟为王,我愿为后,与他阴阳配合,永传帝业”,并主动邀请唐僧:“还不来占凤乘鸾也?”面对如此直白的示爱,唐僧的反应却并非愤怒斥责,而是“耳红面赤,羞答答不敢抬头”。从这一点来看,唐僧此前面对如白骨精、玉兔精等妖精的诱惑时,通常都是表现出恐惧或严厉斥责,未曾有过如此失态。

更为关键的是告别时的情景:孙悟空催促他上路时,他竟然“痴痖了一般”,半天回不过神来;与女王告别时,唐僧本应行佛教礼节——双手合十,然而他却只是行了世俗的拱手礼,低声道:“陛下请回,让贫僧取经去也”。这一拱手礼,充满了不舍与遗憾。唐僧的内心并非无动于衷,他在“取经宏愿”和“儿女情长”之间,选择了后者。所谓的圣僧,也不过是在诱惑面前守住了内心的信念,依然是一个有情感的普通人。

jrhz.info86版中,孙悟空在遇到蜘蛛精洗澡时,只是一眼认出她是妖怪,便转身离开。但原著中,孙悟空的行为却显得直白得多。原文中描写蜘蛛精洗浴时写到:“酥胸白似银,玉体浑如雪…… 中间一段情,露出风流穴”,这番露骨的描写,让人不禁惊讶。悟空并没有立即动手,反而“忍不住笑”,还特意变成老鹰叼走她们的衣服,甚至调侃八戒:“你去巡山,撞见妖精洗澡,定要动手”。在这一场景里,悟空并非单纯的“好色”,而是展现了他作为石猴出身的“妖性本能”——没有凡人那种情欲的束缚,但他骨子里仍带有顽皮和爱打趣的天性。这段描写既突出了蜘蛛精“诱惑凡人的妖性”,也让悟空的形象变得更加立体:他不是一个无懈可击的英雄,只是一个有着人性缺陷,既懂得降妖又爱打趣的“猴性佛”。

在整个取经过程中,悟空的“功劳”往往是“被动完成”的:他常常偷懒,降妖的工作几乎都依赖他;而八戒,虽然总是显得憨态可掬、懒惰好吃,但最终却只得到“净坛使者”这一“闲职”,专门享用佛教供品。与之相比,孙悟空斩妖除魔,出生入死,沙僧任劳任怨、从未叛逃,最终却都被封为“斗战胜佛”和“金身罗汉”,而八戒只能得到一个名为“净坛使者”的无关痛痒的职务。早在如来佛封赏时,他便提到:“因汝挑担有功,加升汝职正果”,只提“挑担”的功劳,几乎回避了他在过程中暴露出来的顽心和色欲。这看似是表彰,实则是“功过相抵”的安慰,意味着八戒并未改变什么,但也没有添乱。佛门正果并非无过错,而是在大功与大过之间找到的平衡。

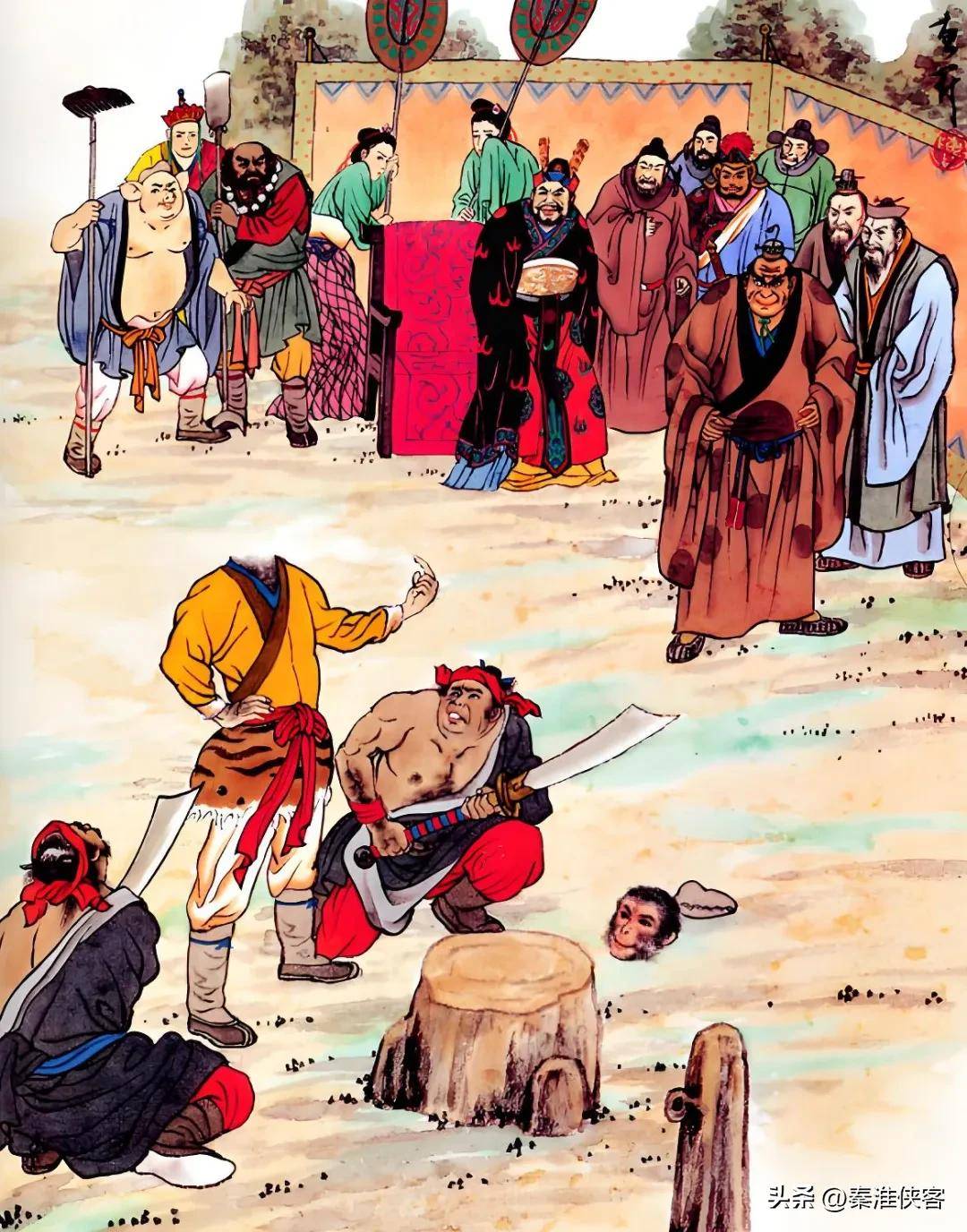

金角大王和银角大王是太上老君的童子,抓了唐僧,害了无数无辜的凡人,最后却因老君一句“带我回去发落”得以免除惩罚;青牛精是老君的坐骑,凭借金刚琢横扫悟空,最终依旧由老君亲自收回;甚至那个曾打杀孩童的红孩儿,因是牛魔王的儿子,最后被观音收为善财童子。可那些没有背景的妖怪呢?如白骨精,她只是一个普通的修炼千年的妖精,没有任何后台支持,最终被悟空三打致死;虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙等,虽有一定法力,但也因为无背景而被悟空一一打败。甚至隐雾山的豹子精和七绝山的蟒蛇精,也都落得了身首异处的下场。

这些妖怪的命运,表面上是“降妖除魔”,实际上却折射出职场规则的残酷:有背景的妖怪即使犯错也能有人兜底,而那些没有后台的妖怪则只能依靠自己,稍有不慎便万劫不复。这些“职场潜规则”正是《西游记》深层次的社会隐喻。

另外,唐太宗因龙王鬼魂的纠缠,夜夜不得安宁,最终驾崩,魂魄被带到地府。在地府,他亲眼目睹了冤魂索命的惨状,吓得魂飞魄散,直到十殿阎罗通过“更改阳寿”才得以复生。而这一切,正是玉帝和观音精心安排的局——通过袁守城引导龙王犯错,再让唐王亲身经历地府,最终让他意识到佛法的重要性,并主动派遣唐僧取经。所谓“西天取经”,根本不是唐僧的个人愿望,而是各方势力为实现自身利益达成的共识。唐王需要佛法超度亡魂,巩固江山,而佛界则需要借此扩大影响力。

《西游记》不仅仅是一个神魔传奇,它讲述的是人性的复杂,职场规则,和权力博弈。唐僧不是完美的圣僧,悟空也不是天生的英雄,八戒更不是单纯的憨傻,而是在每个角色身上,都隐藏着与人性和职场规则相关的深刻寓意。这才是《西游记》得以流传百年的真正原因。