现在的古偶剧,真是令人看得一言难尽。很多人都开始吐槽,觉得这些剧越来越烂,毫无看头。不过,这些声音往往被热情粉丝的欢呼声所掩盖,或者直接被他们的激烈反击淹没了。曾几何时,古偶剧市场的“繁荣”令人觉得一切都在向好的方向发展,可是最近官媒的一篇评论,让这种虚假的热闹露出了真相。

不少网友纷纷表示:“终于有人说出了我们心里的话!” 现在打开一部古偶剧,观众最直观的感受就是“看不懂,但又震撼到”。其实,并不是剧情有多么深奥,更多的是因为设定过于复杂,逻辑碎片化。比如,某些剧明明讲的是一段甜蜜的爱情故事,但编剧却非要把一些离奇的元素硬塞进去。宗门恩怨、三角虐恋,甚至还时不时加入一些“替身文学”,令人看得一头雾水。仅仅是开头,人物关系就能令人感到一阵头大,真正能推动剧情的却少得可怜。

不过,大家也知道,如果不加入这些“花招”,剧集看起来就会显得平淡无奇。所以,在创作上大胆创新是没问题的,但最起码要符合剧集本身的基调,遵循基本的逻辑。某些武侠剧非要强行加个重生情节,甜宠剧里硬塞进复仇戏份,这些设计不仅违和感十足,还严重影响了整个剧集的质量。

有时候,很多设定好像就只是为了创新而创新。现在的穿越剧,更是五花八门:有“今穿古”,也有“古穿今”,甚至还有“书穿”和“系统穿”之类的设定。虽然这些设定的确吸引了不少观众,但如果只是用这些复杂的套路来掩饰剧集内容的单一与平淡,那效果往往适得其反。就像近期被官媒提到的那些剧作,尽管每部剧的设定都不同,但整体观感总令人觉得熟悉无比。无论是先婚后爱,还是复仇打脸,甚至拯救苍生的情节似乎都可以预见到。观众的兴趣,早就被这些老套的剧情套路磨得差不多了。

这些模板之所以能广泛使用,是因为它们迎合了观众的口味。但任何事情过度就会变得索然无味,看多了也容易审美疲劳。现在的古偶剧,越来越像是工厂流水线下的批量产品,丢掉了它应有的文化深度和情感内涵。

编剧和导演,尤其是那些负责编剧和改编的制作人,显然难逃其中的责任。古偶剧的日渐平庸,往往源于对原作的过度改编。许多制作方认为,只要将那些经过市场验证的热门网文改编成剧,再加上流量『明星』️出演,成功几乎是板上钉钉的事。观众知道导演、编剧的用心,而导演、编剧也知道这一点,但在实际操作中,如何把剧本与演绎做到恰到好处,问题多多。

很多人会想,既然原著已经足够好,为什么不直接按照原著拍摄呢?但实际上,网文和电视剧属于两种完全不同的艺术表现形式,直接照搬原著并不合适。为了让文字作品更适合影视表现,改编就成了必经的过程。比如,原著中一段描写某人“呆立当场,心想”的内容,若要在剧中呈现,难免需要删减和改编。如果改得不好,最终成品就可能变成观众口中的“魔改”作品,这样的情况并不鲜见。

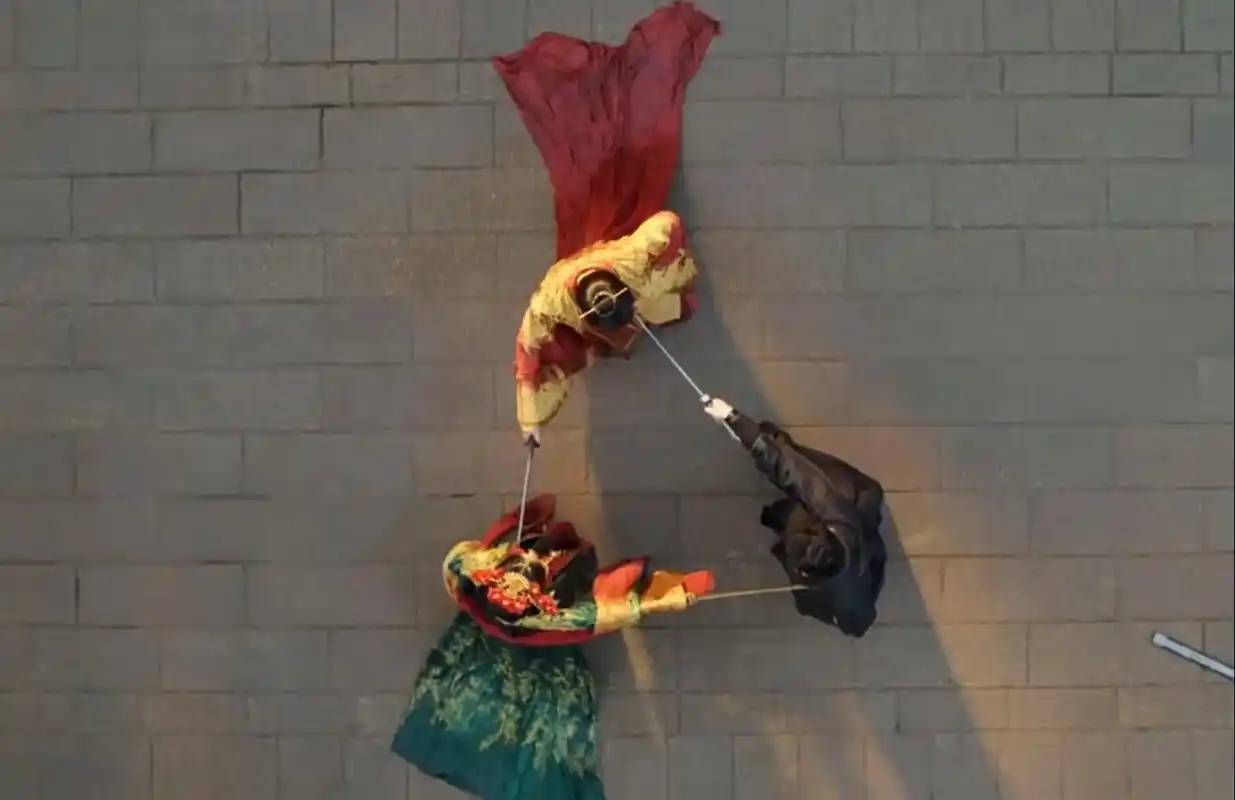

改编的另一大挑战,就是如何融入文化底蕴。对于古偶剧来说,文化底蕴是绝对不能忽视的。比如,商纣王的桌子上不可能出现纸,唐朝的百姓也不可能吃辣椒。虽然这些小细节大多数观众不会注意到,但细心的导演能从细节中展现出剧集的历史准确性。古偶剧的魅力,不仅在于展现历史,更在于展现古典之美。很多人可能认为,穿上现代版的古『风衣』服,配上复杂的步摇发簪就能呈现美感,但古典美学的呈现远不止如此。服装款式、『妆容』发型、背景色调乃至镜头焦距,都对展现古典美有着至关重要的作用。

如果不理解古典美学的底层逻辑,再精致的衣服和道具,也只不过是现代剧的一种外衣。而更糟糕的是,若导演的审美水平较低,这样的“古装现代剧”也难以拍得好。即便是现代剧,它也有自己的逻辑和节奏:复仇何时展开、反转如何发生、情感如何升华,都是需要精心设计的。而缺乏文化底蕴和技巧的剧集,无论是古风的美感,还是现代剧的爽快感,都难以做到两者兼得,最终会落得四不像的尴尬局面。

有人可能会觉得:“即使剧集不够有文化,只要有人看不就成功了吗?”但正如官媒所指出的,这种“成功”其实只是虚假的繁荣。观众真正喜欢的并不是这些作品的质量,而是其中的『明星』️效应。现现在的古偶剧市场,逐渐被粉丝圈子主导,真实观众的声音越来越被淹没。粉丝们关注的永远是自己喜欢的演员,作品的实际内容和质量反倒成了次要问题。

久而久之,古偶剧便逐渐变成了粉丝的“特供品”,成为了以『明星』️为主角🎭️的广告,而不再是注重剧情和文化的影视作品。这个问题若得不到解决,古偶剧的文化价值就会被逐渐抹杀,这对整个行业的发展无疑是致命的。

虽然现在的市场生态已然畸形,但并非无法改变。首先要做的是让剧集回归本质,注重故事的叙事和剧本的打磨。导演和编剧需要提高自己的审美能力,真正理解什么是古典美,什么是东方美,而非仅仅依靠堆砌素材。最重要的,是要摒弃饭圈的浮躁思维,让影视剧回归艺术本身。

虽然这些目标看似简单,但要实现起来,恐怕离不开付出真正的努力。官媒的批评,不是否定古偶剧的存在,而是希望它能够回归到健康的轨道上。观众并不排斥古偶剧,他们希望看到的,是有深度、有文化、讲好故事的作品,而不是那些浮于表面的套路和『明星』️噱头。古偶剧应该深入挖掘传统文化,讲述精彩的故事,而不是变成流水线上的产品。