编辑:康康

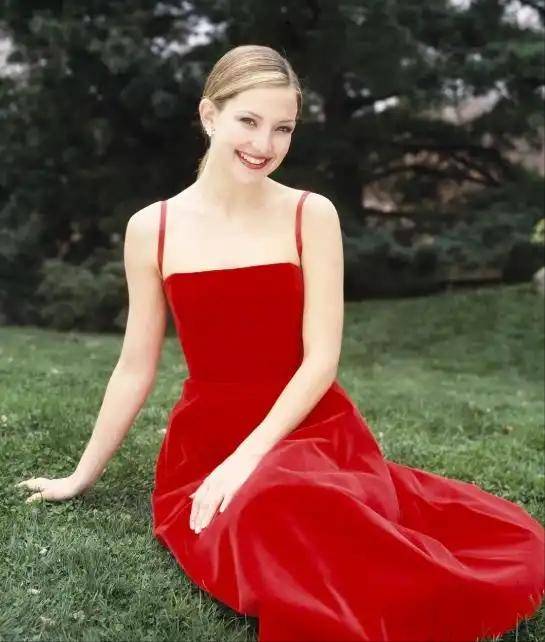

当那段仅三分半钟的演唱片段在『社交媒体』上爆火,视频的播放量迅速突破千万,几乎所有人都不敢相信自己的眼睛。视频中的女人,面容消瘦,眼神满是疲惫与无助,她独自站在空荡的舞台上,发出撕心裂肺的歌声,每个音符仿佛都承载着她的故事。直到反复确认,观众才敢相信,这个形象居然是凯特·哈德森。

在公众的印象中,她永远是那个笑靥如花的“甜姐”,是浪漫喜剧中的那个永远不会被辜负的女孩。可是如今,她却成了小成本音乐电影《蓝调之歌》中那个生活一团糟、在酒吧卖唱的落魄歌手。这种巨大的反差令观众惊呼:“原来她可以演成这样?”

而这距离她凭借《几近成名》获得奥斯卡提名,已经过去了将近二十五年。二十年来,从喜剧女王到深陷泥潭的落魄歌手,凯特·哈德森是如何完成这场“向死而生”的蜕变?背后究竟是极致的投入、导演的知遇,还是奥斯卡运作的精准布局?

这场精彩表演的基础,是哈德森个人一场深刻的内在革命。她很早就意识到,在好莱坞,女演员年过三十想要转型有多么困难。与其在舒适区内渐渐被遗忘,她选择主动走出舒适区。

她自己曾说过:“真正的光芒往往在阴影里。”这句感悟,成为了她行动的动力源泉。为了扮演那个深陷泥淖的克莱尔,哈德森开始了几乎自我摧残的重塑过程。

她减肥、增肌,改变了维持多年的外形,只为让自己看起来更符合角色那种历经生活磨砺的状态。然而,这还远远不够,她必须从内到外彻底成为克莱尔。每天清晨五点,天未亮时,她就开始了不间断的练声,努力重塑自己的唱功与台词。而当深夜来临,家人入睡后,她则陷入剧本的世界,反复琢磨每一个细节。为了克服台上演唱的恐惧症,哈德森甚至主动学习如何应对这一障碍——她的角色需要在台上唱歌,而她自己却深受舞台恐惧困扰。

片场有个细节令人动容:每次上台前,哈德森都会用力捏住自己的手臂,用疼痛来保持自己清醒的状态。这种近乎极端的投入,最终在电影最关键的一场戏中得到了淬炼。导演克雷格·布鲁尔特意清空了现场,只留下一个摄影机。哈德森独自站在空荡荡的舞台上,没有伴奏,没有观众的反馈,单枪匹马完成了一场无伴奏的撕心裂肺演唱。

导演回忆道,那一刻,他看到哈德森的眼睛闪烁着不同的光芒——她不再是凯特·哈德森,她就是克莱尔·萨蒂娜。一个演员的潜力,往往需要一个懂她的创作伙伴来引爆,而克雷格·布鲁尔便是那个懂她的导演。他的风格恰恰为哈德森提供了完美的催化剂。

从布鲁尔的过往作品来看,从《川流熙攘》到《我叫多麦特》,他特别擅长刻画那些在社会边缘挣扎的小人物。他深受导师约翰·辛格顿的影响,从不通过悲情来博取观众的眼泪,而是着力赋予角色尊严、幽默感和最终的救赎。

这种“真诚”的创作哲学,与哈德森当时试图摆脱的“表演感”不谋而合。在布鲁尔的镜头下,哈德森不再需要去“演”一个落魄歌手,而是去“活成”那个落魄歌手。影片中的克莱尔,生活陷入困境,照顾残障家人,梦想屡遭打击,然而她依然保有那份不屈的人性底色。正是这种创作上的自由与信任,打破了哈德森多年未能释放的“表演肌肉”。

最终,观众看到了一个自然流畅、细腻却又猛烈的表演,大家完全忘记这是在“表演”,仿佛在窥探一个真实的人生。

当然,艺术的成功必须转化为行业内的认可,光有出色的表演和作品远远不够。它背后也必然需要一套周密的市场运作策略。从《蓝调之歌》的发行策略来看,焦点影业显然深谙好莱坞的游戏规则。

首先,影片选择了在圣诞节期间上映,这一举措既满足了假期里观众情感慰藉的需求,也恰逢学院评委们集中看片、酝酿选票的关键时刻,最大化了影片的曝光度。其次,发行方选择让哈德森冲击金球奖的“音乐/喜剧类”最佳女主角🎭️,相较于剧情类奖项,这一赛道的竞争压力通常较小。

此外,焦点影业还采用了经典的“捆绑宣传”策略,将哈德森与公司旗下的其他两位实力派女演员——杰西·巴克利和艾玛·斯通联合宣传,形成了强大的“女演员矩阵”。这一策略不禁让人回想起2002年,米拉麦克斯用同样的方法成功推动《芝加哥》、《冷山》和《千与千寻》三部影片在颁奖季获得胜利。

最后,整个行业环境也在悄然变化。如今的奥斯卡学院评委平均年龄逐渐下降,新的评委们更加看重演员的表演层次,而非影片的票房成绩。同时,资深演员在沉寂多年后再度入围的比例也悄然上升,这为哈德森的“回归”提供了有利的土壤。

凯特·哈德森在《蓝调之歌》中的现象级表现,绝非偶然。这是一场完美的风暴:演员极致的自我投入,创作伙伴的深度共鸣,再加上精准的市场运作,三者相辅相成,缺一不可。她的翻盘为行业提供了一个范本——即使是被固化角色定型的演员,依然可以通过努力改写自己的职业轨迹。

哈德森的故事证明了:真正的才华和坚持,可能会迟到,但终究不会被辜负。在这场辉煌的回归后,《蓝调之歌》将成为她职业生涯的分水岭。人们再提起凯特·哈德森时,不再仅仅会想到那个“浪漫喜剧女王”。她已经拿到了通向事业第二座高峰的门票,真正有机会与凯特·布兰切特、娜奥米·沃茨等巨星站在同一条竞赛水平线上。