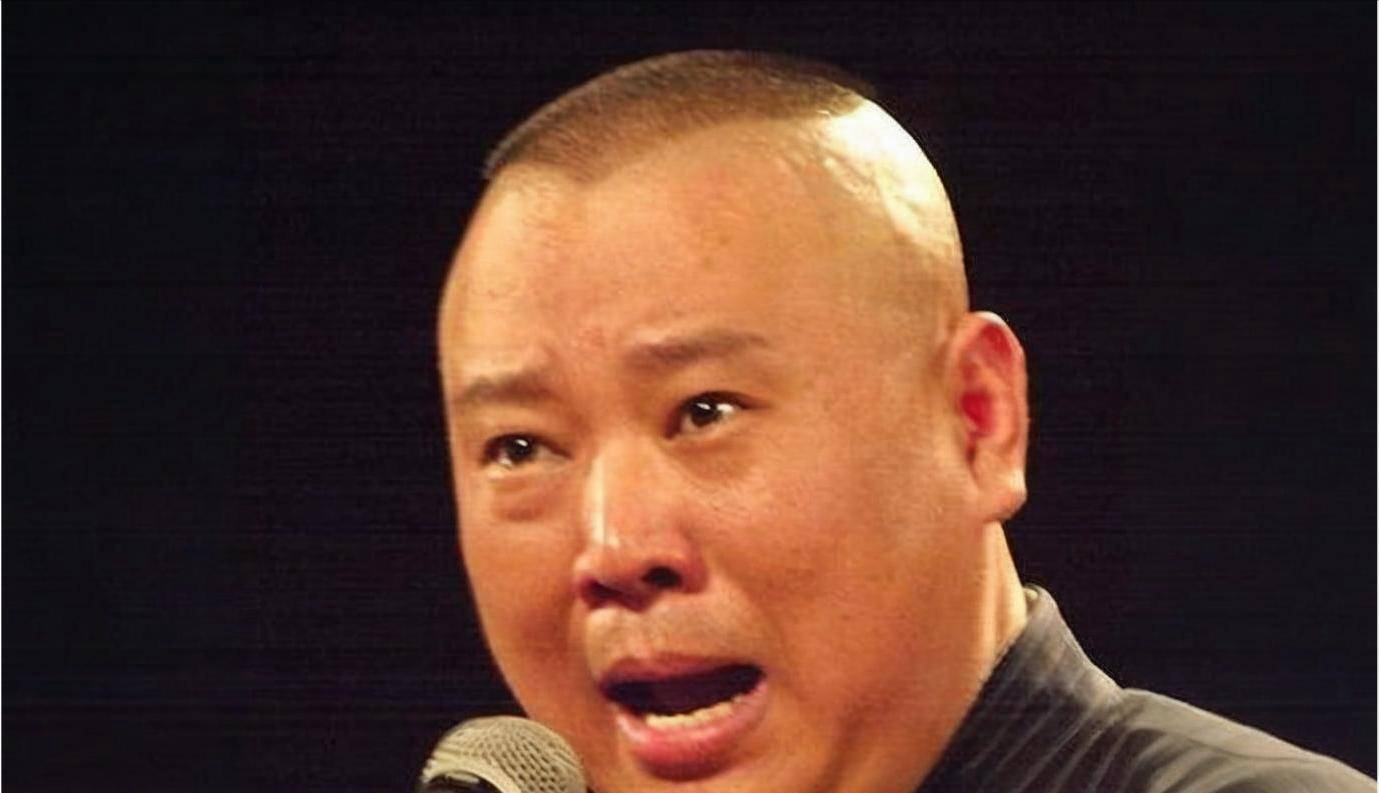

在相声界曾有一场引人瞩目的风波,四位来自不同背景的公众人物接连将矛头指向了『郭德纲』。他们批评他“低俗”、“德不配位”,其中既有代表主流声音的艺人,也有曾与他关系亲近的旧识。

作为『德云社』的创始人,『郭德纲』究竟因何引来如此多的非议?这要从他与几位关键人物的纠葛说起。

姜昆

回溯到1995年,『郭德纲』第三次前往北京谋生,在茶馆靠说书糊口。谁也没想到,这位一度自我怀疑的艺人,会在2006年凭借一场返场22次的演出迅速走红。

然而,成名后的『郭德纲』争议不断,其中与姜昆的矛盾尤为突出。2006年,相声界掀起一场“反三俗”行动,由时任曲协主席的姜昆发起,联合刘兰芳等众多艺人签署倡议书,旨在清理小剧场中泛滥的低俗笑话和伦理梗。

那时『德云社』正炙手可热,『郭德纲』的表演充满市井趣味,他也随大流签了字。但转头他就将此事融入作品,创作出《我要反三俗》,在专场中大受欢迎,用自嘲包裹着讽刺,把行业整顿变成了娱乐素材。

姜昆多次表示自己“对事不对人”,可观众看来,『德云社』的俗文化显而易见,这份倡议仿佛专为『郭德纲』量身定做。有趣的是,姜昆的恩师马季公开称赞『郭德纲』“让相声重新火热”,两人立场形成鲜明对比。

到了2011年,姜昆在一次文艺研讨会上再次提及此事,直言『郭德纲』的作品拾取了老一辈艺人丢弃的糟粕,道德层面存在问题,不应受到追捧。『郭德纲』则依旧以柔克刚,在《济公传》演出中借角色暗讽,将争议转化为观众津津乐道的话题。

本质上,这反映了两种艺术路径的冲突:姜昆坚守体制内的规范,追求相声的“去污存净”;而『郭德纲』依托小剧场的鲜活气息,重新吸引观众。这样的分歧,确实难以调和。

曹云金

曹云金年少时从天津来到北京,揣着积攒的零花钱,辗转多个茶馆才找到『郭德纲』。那时『德云社』尚未成名,他住在集体宿舍的上下铺,冬天还得自己生火取暖。

除了学习相声,他还要帮忙端茶倒水、整理道具,甚至偶尔照看师傅家的孩子。后来,他成为“德云四少”之一,商演不断,可师徒间的裂痕却悄然浮现。

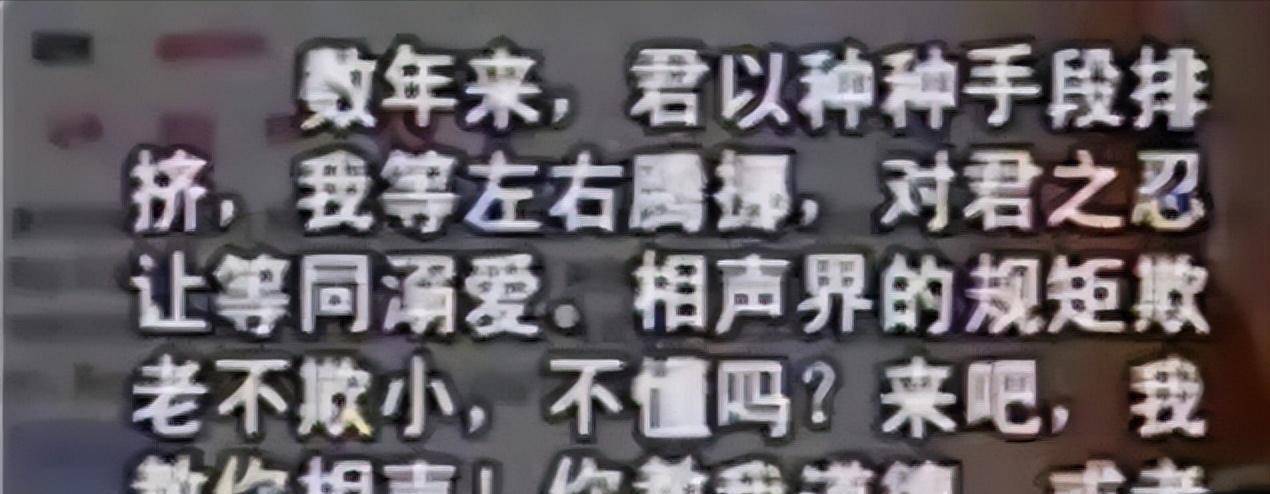

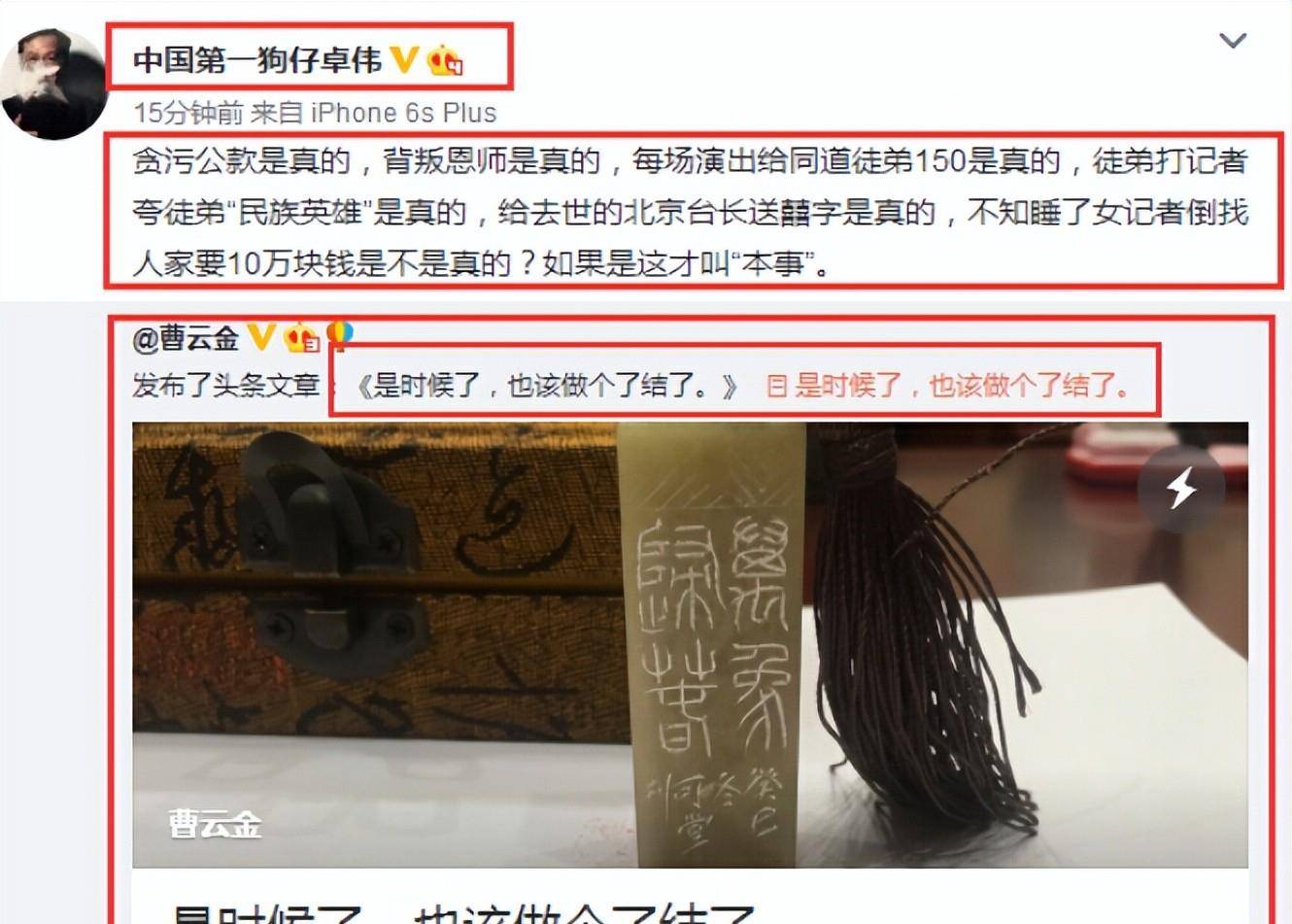

2010年“圈地门”事件后,曹云金离开『德云社』,背负“白眼狼”的指责多年。2016年,『郭德纲』更新家谱,将他的名字剔除,并斥责他“欺天灭祖,悖逆人伦”,使这场恩怨彻底公开化。

四天后,曹云金发布六千字长文,迅速传遍网络。文中提到,他每年需缴纳一万元学费,而师傅对外宣称未收钱;还称自己走红后,师傅要抽取商演收入的大部分,不同意便遭雪藏。

对此,曾一同离开的李菁表示“部分情况属实”,而岳云鹏则在采访中眼含热泪,称“师傅待我如父,没有他就没有我”。一边是徒弟的亲历指控,一边是徒弟的感恩拥护,旁观者难以辨明是非。

师徒情分几乎消磨殆尽,但这并非『郭德纲』面临的唯一挑战。

王珮瑜

『郭德纲』创办麒麟剧社后,频繁登台演唱京剧,被粉丝誉为“京剧名家”。

然而在2019年,余派传人王珮瑜直接指出:“郭老师唱京剧,顶多算票友水准。”她列举专业问题,如“团字唱成尖字,辙口认错”,以《空城计》为例说明。

作为业内权威,她的评价动摇了『郭德纲』的多才多艺人设。跨界本无可厚非,但基本功的缺陷引发争议。专业质疑未平,同行的批评又接踵而至。

杨议

2004年,杨议协助『郭德纲』拜师侯耀文,并为『德云社』站台支持。多年后,他却在直播中称『郭德纲』为“小黑胖子”,指责其“给脸不要脸”。

矛盾早有端倪:侯耀文遗产案调解失败、点评岳云鹏遭回怼、非遗大会节目被『德云社』新人取代。资源竞争逐渐侵蚀往日情谊,杨议甚至扬言要曝光王惠的黑料,其家人和徒弟也加入声讨。

“同行不揭短”的默契被打破,市井化的争吵背后,是行业资源分配的失衡。2023年数据显示,『德云社』占据大型相声专场票房的七成,其余团体共享三成,这种差距必然引发冲突。

对『郭德纲』而言,如何在相声江湖中平衡“德”与“艺”,成为一道难题。

结语

这场风波的实质,是传统规则与市场流量的碰撞,也是个人品行与艺术成就的分离。

相声本是为人们带来欢笑的技艺,如今却常陷于争议。当舞台沦为“战场”,最终可能失去观众的耐心,毕竟,没人愿意为无休的争吵买单。