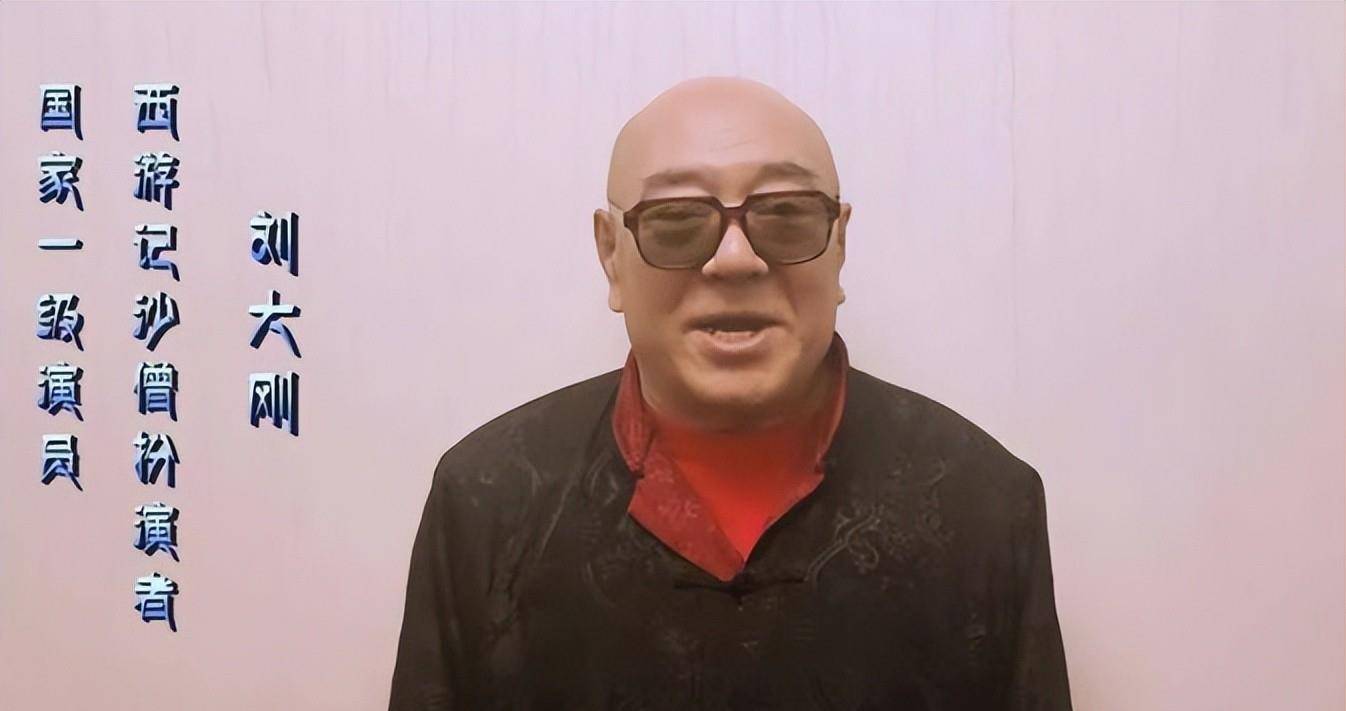

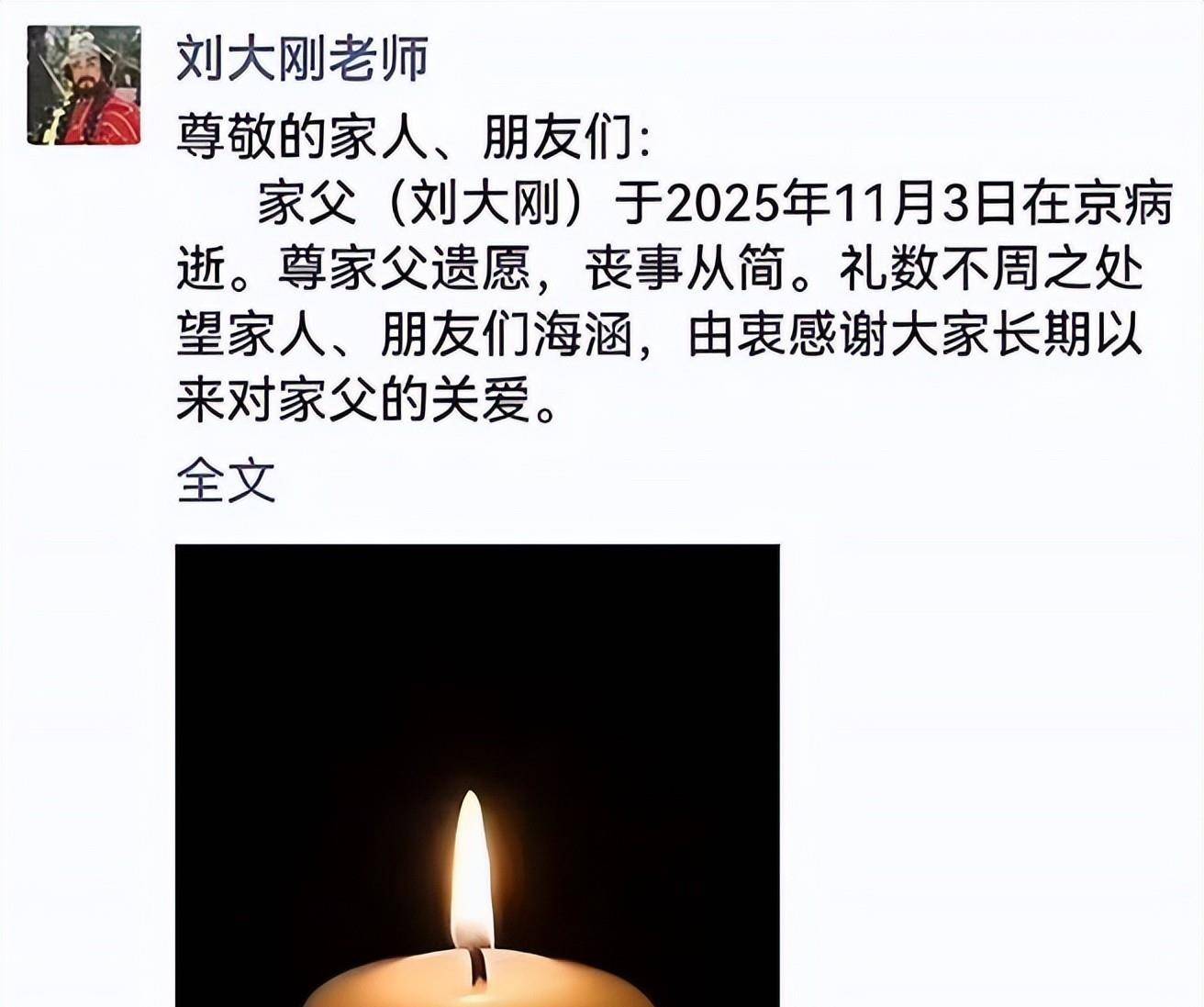

前几天看到一条消息,心里咯噔一下——“沙师弟”刘大刚老师走了。

就是那个在86版《西游记》里总说“大师兄,师父被妖怪抓走了”的沙和尚。消息来得突然,很多人翻出前不久和他的合影,照片里他清瘦了许多,和记忆中那个敦厚的形象不太一样了。

这让我想起去年央视晚会上,师徒四人还站在一起唱《敢问路在何方》。谁能想到,那竟是最后一次同台。

说起来,《西游记》里演过沙僧的有两位。第一位闫怀礼老师在2009年离开了,现在刘大刚老师也走了。从此,荧幕上的师徒四人,真的再也聚不齐了。

这些年,我们习惯了在寒暑假打开电视,看他们一路降妖除魔。小时候只觉得热闹,长大了才看懂其中的滋味。不知道你有没有发现,这部剧背后的故事,其实和取经路一样曲折。

当年拍《西游记》,整个剧组就像现实版的取经队伍。导演杨洁带着大家跑遍全国取景,用的还是最笨重的设备。片头那个经典的瀑布镜头,是摄影师真扛着机器在九寨沟拍的。

最让人感慨的是演员的变迁。全剧只有六小龄童的孙悟空从头演到尾,唐僧换了三个人——汪粤、徐少华、迟重瑞。现在回头看,这种不得已的换人,反而让角色在不同阶段有了不同的气质。

猪八戒的扮演者也换过。最早的马德华把八戒演活了,后来因为一些演出安排和剧组产生矛盾,续集换成了崔景富。这事当年闹得沸沸扬扬,说到底,是艺术追求和现实需求之间的拉扯。

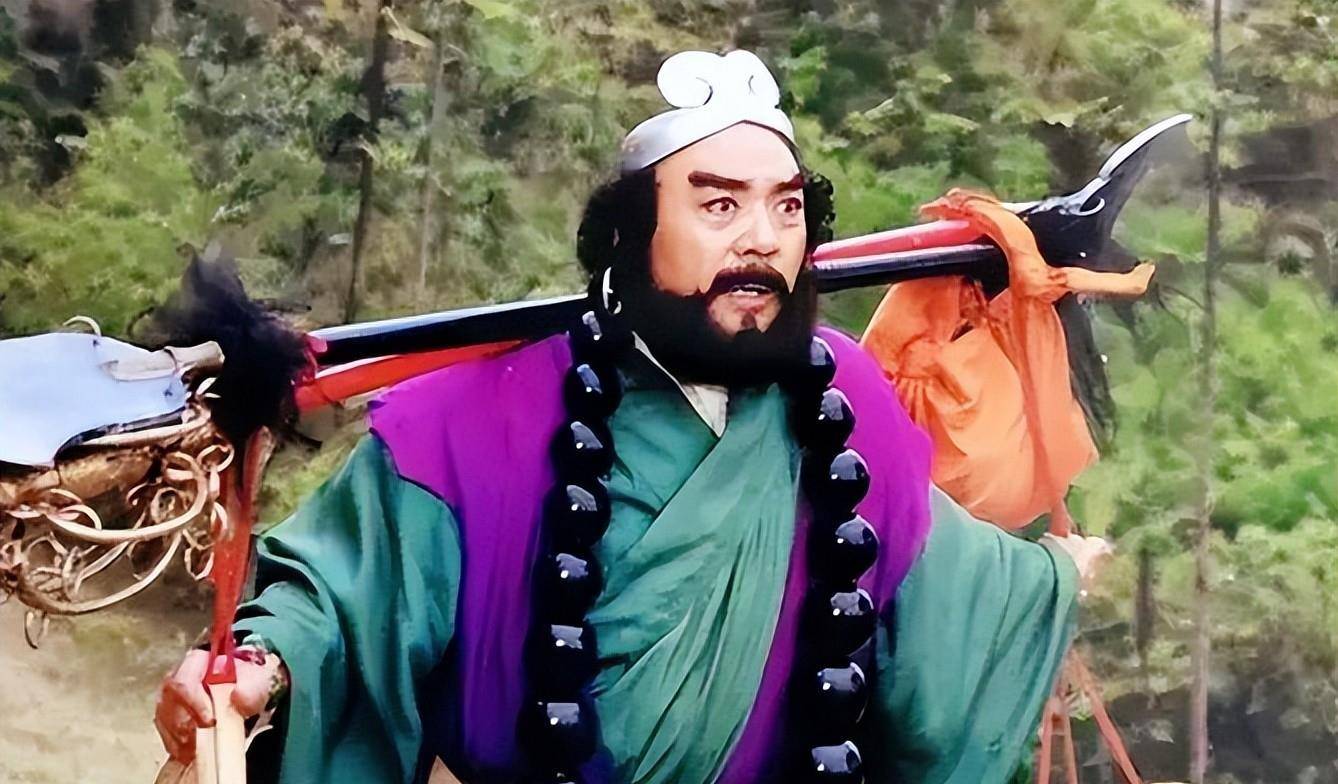

沙僧这个角色最辛苦。刘大刚后来回忆,脖子上那串佛珠是实心的木头,勒得人喘不过气。挑的担子里装的都是真砖头——就为了走出那种沉甸甸的感觉。

其实在演沙僧之前,刘大刚已经是圈里有名的“金牌🥇配角”了。《三国演义》里的孙綝、《书剑恩仇录》里的康熙,每个角色都立得住。他演过三部四大名著改编的剧,是名副其实的“名著专业户”。

如今重温《西游记》,会发现它不只是一部电视剧。它像一个老朋友,陪着一代人长大,又在不经意间提醒你时光的流逝。那些看似笨拙的特效、反复出现的配角,反而成了记忆里最真实的部分。

两位“沙师弟”都走了,但那个挑着担子默默前行的形象,会一直留在荧幕上。就像主题歌唱的,“路在脚下”——他们真的走完了这条取经路。