在光影交织的银幕上,总有一些身影能穿越时光,成为几代人心中的印记。有一位演员,用近半个世纪的坚守,将一位伟人的形象镌刻进无数人的记忆里。他,就是黄凯。

一、

1926年,黄凯出生在山东威海。这个海滨小城赋予了他豪爽的性格,也滋养了他对艺术的向往。虽然家中无人从事艺术工作,但少年黄凯的心中早已埋下了表演的种子。

那时的街头巷尾,常有戏班子的锣鼓声。小黄凯总是挤在人群里,目不转睛地盯着台上。演员们的一颦一笑、一举一动,都让他着迷。他暗暗许下心愿:总有一天,也要站在这样的舞台上。

没有专业老师的指导,他就自己琢磨。对着镜子练习表情,模仿街头艺人的动作,甚至观察市井百姓的言谈举止。这些看似稚嫩的尝试,却为他后来的演艺之路打下了坚实的基础。

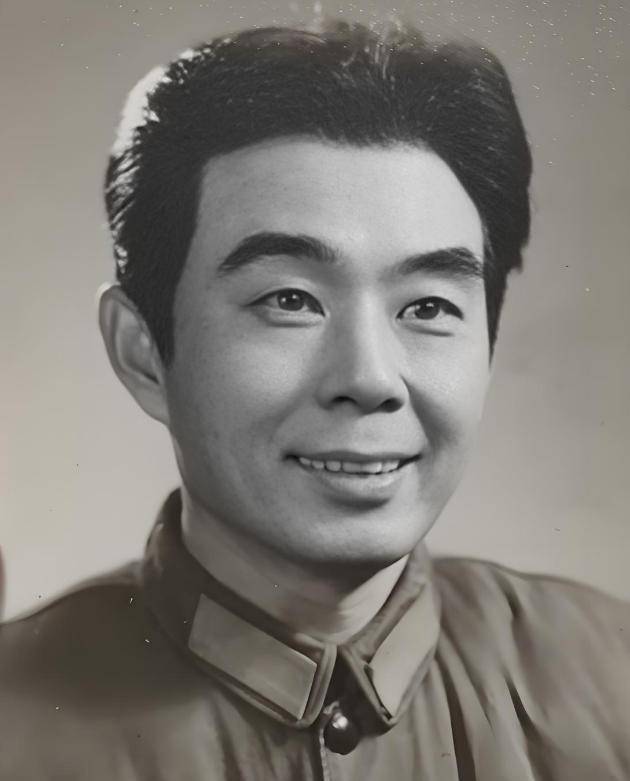

1949年,23岁的黄凯穿上军装,成为部队文工团的一员。从此,他的艺术梦想找到了生根发芽的土壤。

二、

在文工团,黄凯如鱼得水。前辈们都很欣赏这个勤奋的山东小伙,倾囊相授。而他也不负众望,抓住每一个学习的机会,表演水平快速提升。

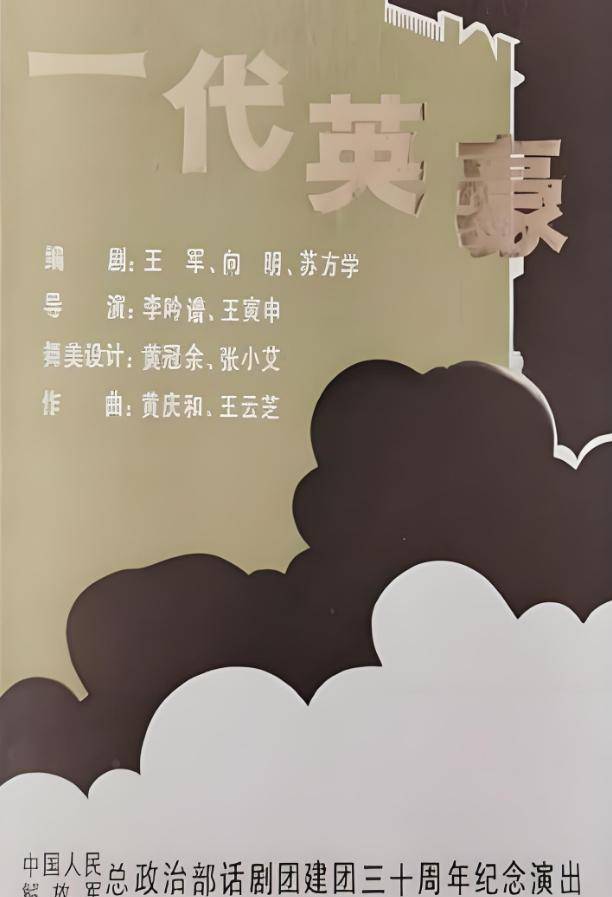

两年后,表现突出的黄凯被调入总政话剧团。这里给了他更广阔的舞台,也让他的演技日臻成熟。从《万水千山》到《年青一代》,他塑造的一个个鲜活角色,赢得了观众的认可。

在话剧舞台上,黄凯渐渐找到了自己的节奏。无论是意气风发的青年,还是沉稳持重的中年,他都能准确把握人物的神韵。有人说,看他的表演,就像在读一本生动的故事书。

然而,黄凯并不满足于此。当影视行业开始兴起时,他勇敢地迈出了新的一步。

三、

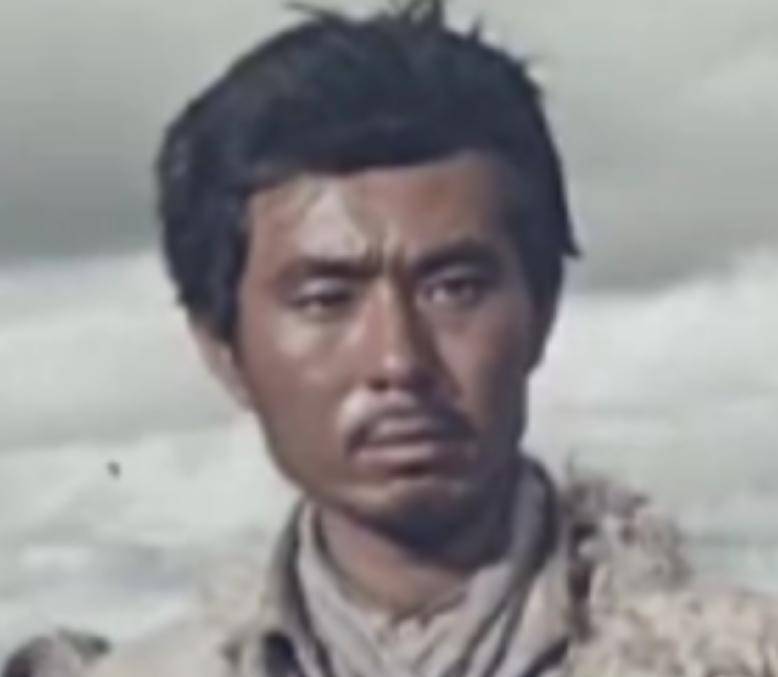

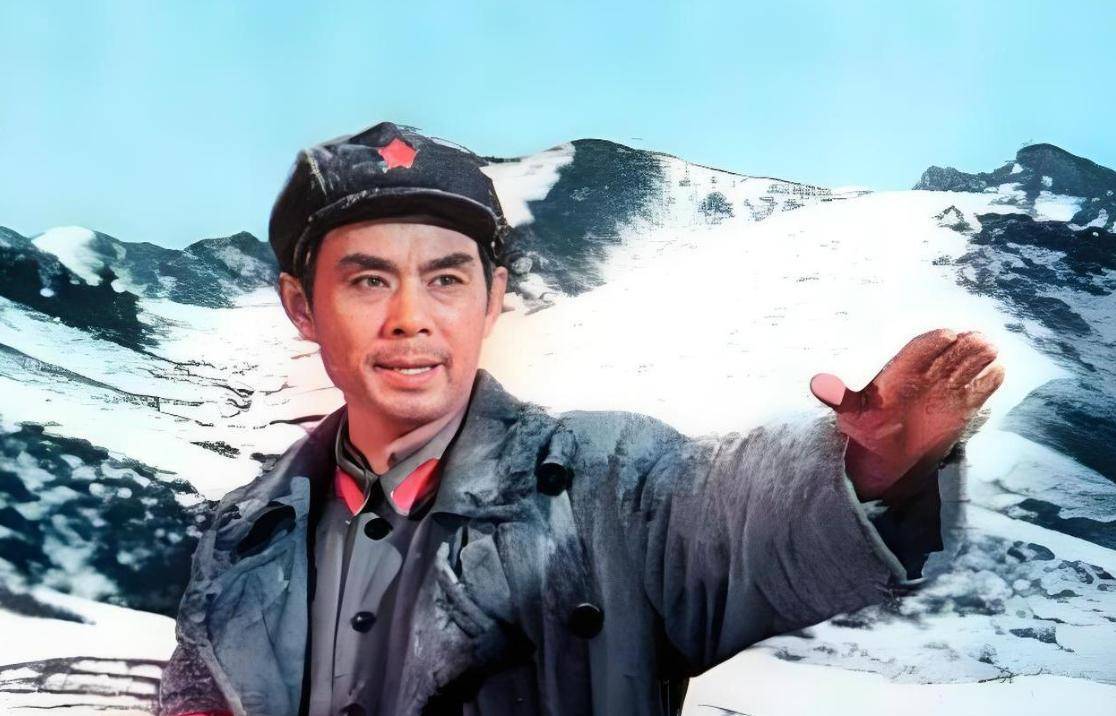

1960年,电影《万水千山》开拍。34岁的黄凯在片中饰演前卫营营长赵志芳。虽然初次面对镜头,但他将角色的果敢坚毅演绎得淋漓尽致。

影片中,他带领的前卫营逢山开路、遇水架桥,始终冲锋在前。这个角色仿佛是为他量身定制,既有军人的刚毅,又不失人性的温度。影片上映后,观众记住了这个新面孔。

就在黄凯准备在影视领域大展拳脚时,特殊时期的到来让文艺创作陷入停滞。但他始终没有放弃对表演的热爱,在艰难的环境中依然坚持着。

这段沉寂的岁月,反而让他对表演有了更深的理解。就像他后来常对年轻演员说的:“艺术需要沉淀,人生也需要。”

四、

转机出现在1977年。文化部和解放军总政治部联合发出《关于挑选特型演员的通知》。这个消息在文艺界引起了不小震动。

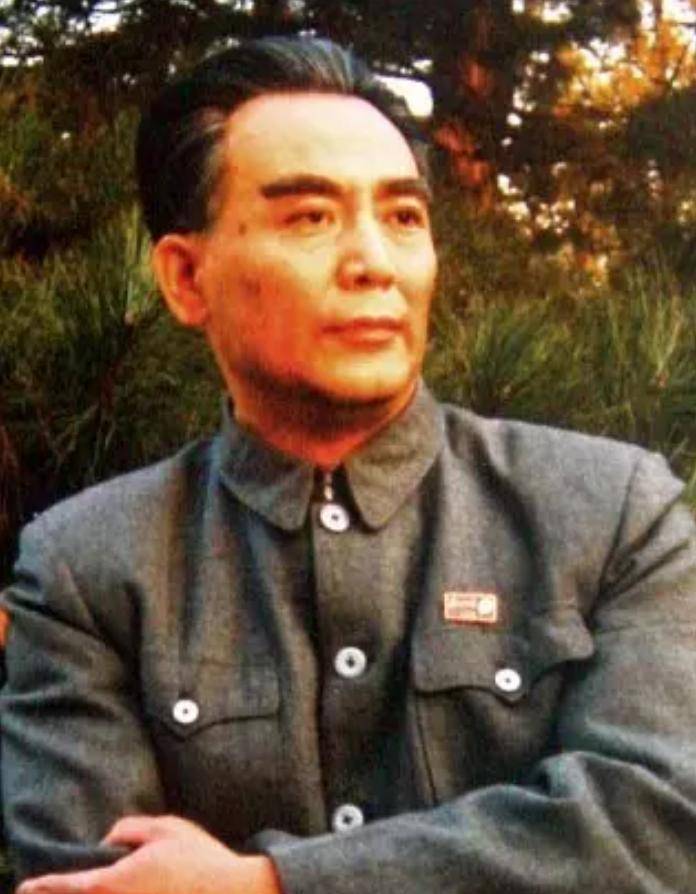

黄凯抱着试试看的心态参加了选拔。当他穿上中山装,梳起背头,在场的人都惊呆了——太像周总理了!这不仅是因为外形相似,更因为他身上那种独特的气质。

其实,为了演好这个角色,黄凯做了大量功课。他查阅历史资料,观看纪录片,甚至专门研究总理的饮食习惯和走路姿态。他说:“要演活一个人,就要先读懂他的灵魂。”

1982年,机会终于来了。电影《贺龙军长》邀请他饰演周总理。为了这个角色,他提前三个月就开始准备,连一个细微的手势都要反复练习。

五、

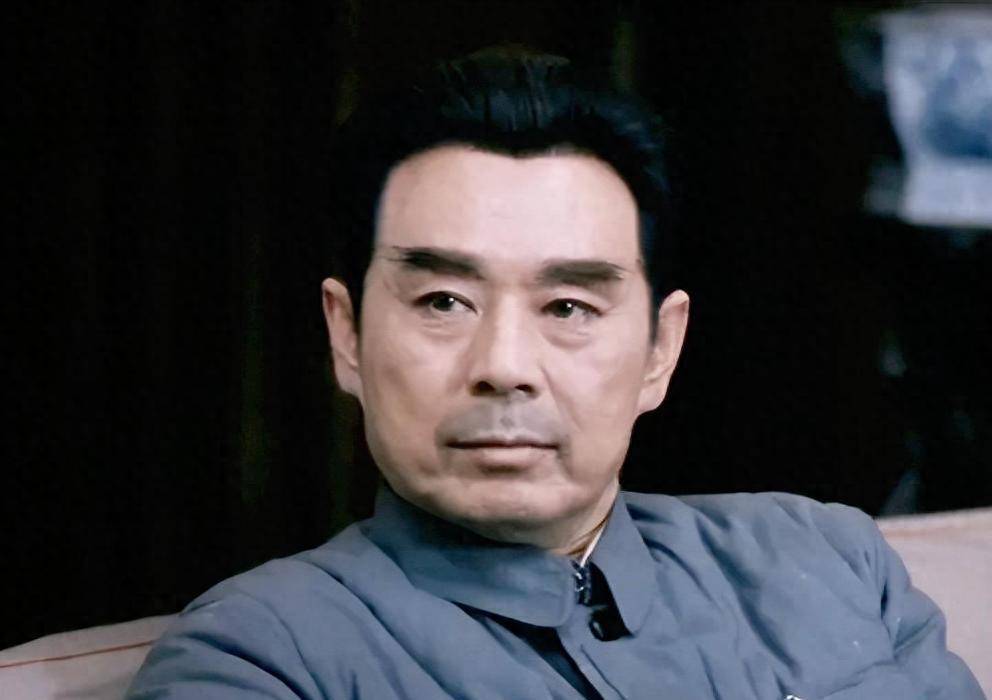

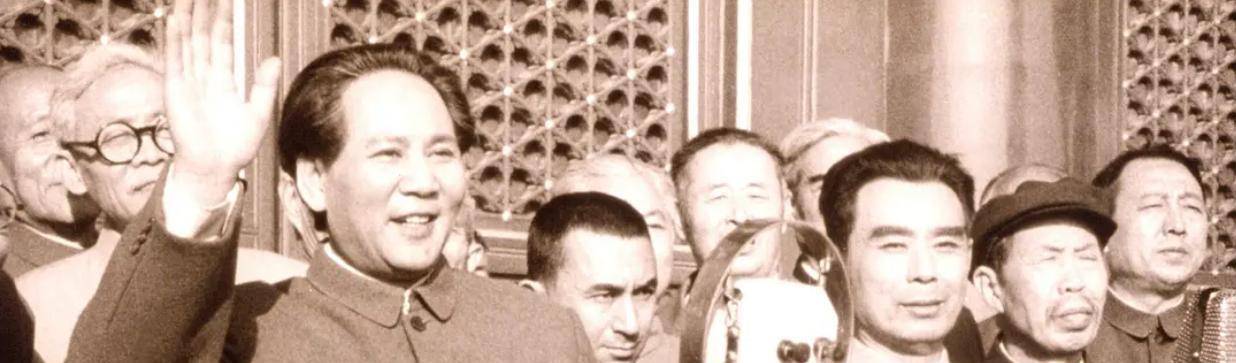

《贺龙军长》上映后,黄凯塑造的周总理形象获得了广泛好评。观众们发现,他不仅形似,更神似。特别是那双眼睛,既有政治家的睿智,又饱含对人民的深情。

此后,从《开国大典》到《重庆谈判》,从《毛泽东和他的儿子》到《决战之后》,黄凯在不同时期、不同场景下演绎着周总理的形象。每一个镜头背后,都是无数个日夜的揣摩和练习。

值得一提的是,在电视剧《寻找回来的世界》中,他饰演的老校长徐问同样令人印象深刻。这说明,一个好演员从来不会被角色定型。

在事业蒸蒸日上的同时,黄凯也收获了美满的婚姻。他与总政歌剧团的演员王淑慧相识相知,组建了幸福家庭。在纷繁复杂的演艺圈,他们的感情始终如一,成为一段佳话。

1986年,退休后的黄凯依然活跃在演艺一线。对他而言,表演不是工作,而是毕生追求的事业。

六、

1997年初,71岁的黄凯与刘怀正、孙飞虎等特型演员应邀赴美进行文化交流。这是一次增进理解的艺术之旅,大家都满怀期待。

2月18日,代表团乘车从华盛顿赶往大西洋城。谁也没想到,这段旅程会成为不归路。在高速公路上,车辆突然失控,冲向隔离带。

意外发生时,黄凯和刘怀正坐在同一辆车上。巨大的冲击力将两人甩出车外。刘怀正当场不幸离世,黄凯被紧急送医。经过三天抢救,这位深受爱戴的表演艺术🎭️家还是永远地闭上了眼睛。

消息传回国内,无数观众为之痛心。那个在银幕上神采奕奕的“周总理”,就这样突然谢幕。他的骨灰被护送回国,交到妻子王淑慧手中。

时光荏苒,二十八年转瞬即逝。每年清明,王淑慧都会带着鲜花去看望丈夫。而在无数影迷心中,黄凯塑造的银幕形象依然鲜活。当人们重温那些经典影片时,仿佛又看到了他专注而深情的表演。

有人说,演员分两种:一种是演什么像什么,另一种是演什么就是什么。黄凯属于后者。他用一生诠释了什么叫做“戏比天大”,什么是一个演员的修养与担当。

今天,当我们怀念黄凯时,不仅仅是在怀念一位优秀的特型演员,更是在致敬那个对艺术精益求精的时代。他留下的不只是角色,更是一种精神——对事业的执着,对艺术的敬畏,对观众的负责。

或许,这就是经典永存的真谛。