网上时不时会冒出一些关于张国立的儿子张默的消息,最近一次是说他人在泰国,生活高调,出手阔绰。连带地,大家又开始议论起张国立,说他管不住儿子,晚年境况似乎有些凄凉。

但这些传言,其实都经不起推敲。

被误解的“父之过”

首先,那个在泰国炫富的“张默”,经过核实,并非我们熟知的张国立之子。仅仅是同名同姓引起的误会。这些年,叫张默的人不少,有在北京聊昆曲的,也有在湖北讲汽车文化的,都与他无关。

比起这些空穴来风的谣言,更值得探讨的,或许是张默年轻时确实走过的一段弯路,以及这背后,张国立作为父亲的角色。

当年张默还在中戏读书,因为对女友『童瑶』动手事件,闹得满城风雨,最终被学校开除。那段时间,张国立正忙于《康熙微服私访记》等作品的拍摄,事业处于高速发展期,对儿子的关心和管教,难免有了疏忽。

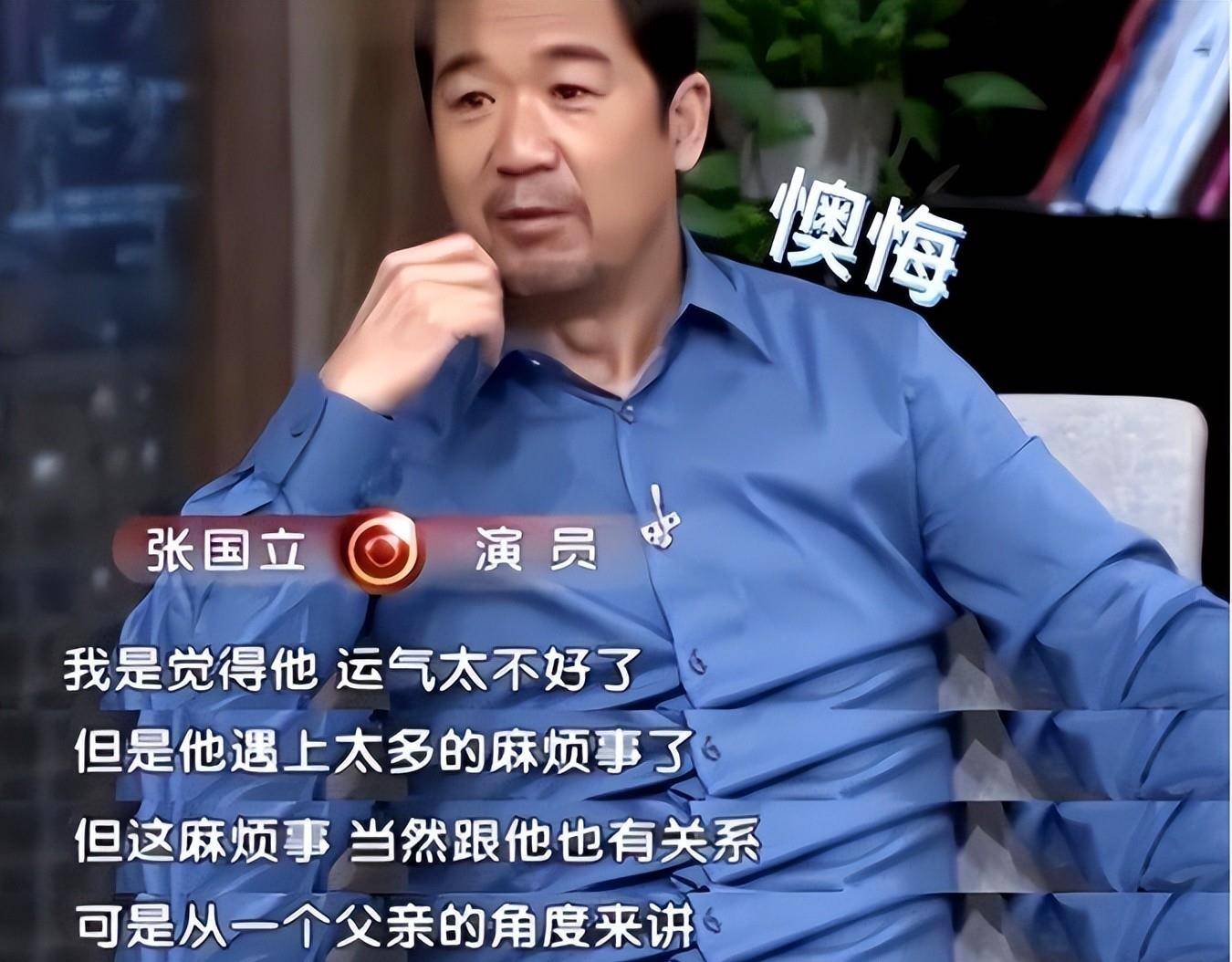

jrhz.info后来,张默又牵扯进吸毒事件,形象一落千丈。面对公众,张国立没有推诿,他站出来,诚恳地鞠躬道歉,将责任揽到自己身上,说了一句:“是我教子无方。”

如今回过头看,这声“教子无方”里,确实包含了一位父亲的无奈与反思。不是不想管,而是在孩子成长最需要引导和陪伴的阶段,他因为工作的缘故,很大程度上缺席了。等到问题爆发,想再弥补,孩子的性格和观念已经形成,为时已晚。这或许就是传统意义上所说的“父之过”。

但这份“过错”,真的应该完全归咎于张国立一个人吗?或许不尽然。这更像是许多中国家庭,尤其是那些因事业奔波而疏于陪伴的父母的共同困境。只是张国立的家庭,被放置在了聚光灯下,每一个细节都被放大检视。

那么,认识到问题后,张国立又是如何做的呢?

迟来的陪伴与反思

人往往是在失去后,才更懂得珍惜。张国立后来显然是意识到了陪伴的重要性。

他有意减少了高强度的工作安排,把更多的时间留给了家庭,留给了和儿子张默的相处。有媒体曾拍到他们父子二人一同在餐厅吃饭,画面中,张国立不再是那个荧幕上威严的“皇帝”,也不是生活中可能曾经严厉的父亲,而是一个耐心倾听的儿子说话的老人。

他在接受采访时,也不止一次流露出愧疚:“那时候总想着要多拍戏,给家人更好的物质条件,却忽略了孩子成长过程中最需要的东西——陪伴。”

他的补救,并不仅仅停留在私人生活的层面。

他将这份对家庭、对亲子关系的感悟,融入到了后来的文化事业中。在参与深圳客家围屋剧场的项目时,他特意提出了设置亲子观演区的想法,希望借此鼓励父母多带孩子走进剧场,在共同欣赏艺术的过程中,增进交流。

甚至在拍摄《我的后半生》这类涉及父子情感的戏份时,他也会坦言,角色的某些心境会让他联想到自己和张默的过往。他是在用另一种方式,梳理和弥补内心的遗憾。

这份迟来的努力,虽然无法抹去过去的伤痕,但它确实带来了改变。那么,这种改变在张默身上,又体现为什么呢?

张默的转身

值得庆幸的是,张默并没有在过去的错误中沉沦。

他逐渐远离了台前的是非,转向了幕后。他的『社交媒体』简介,曾一度写着“坑爹王”三个字,带着点自嘲,却也透露出一种对过往的清醒认知。

他不再演戏,而是拿起导演筒和相机📷️,专注于影像创作。从他分享的作品里,能看到市井巷弄的生活气息,也能感受到自然山川的沉静力量。这些作品,似乎也映照出他内心状态的转变——从曾经的浮躁,走向如今的沉淀。

当被人问起和父亲现在的关系时,他的回答很平淡,却很有力量:“现在能心平气和地坐在一起喝杯茶了。”对于一对曾经充满隔阂的父子来说,这简单的一句话,胜过千言万语。

孩子的行为,某种程度上是家庭教育的一面镜子。张默当年的叛逆与出格,反映了父亲早期陪伴与引导的缺失;而他如今能够静下心来,找到自己的生活方向,也离不开张国立后来补上的“陪伴”与“理解”这一课。

这并非简单的“管不住”,而是教育方式的转变——从可能缺席的严厉,到真诚的沟通与陪伴,后者显然更具力量。

再看回那个“泰国炫富”的谣言,就更显得无稽了。当事人早已穿越风雨,在各自的人生轨道上寻求内心的平静与踏实,哪有闲暇去经营那些虚无缥缈的炫富戏码呢?

结语

“子不教,父之过”这句古训,其意义不应止于指责。它更像是一声警钟,提醒每一位父母,不要在孩子最需要你的成长阶段轻易缺席。

张国立有过疏忽,但他没有回避,而是用后来的行动去尽力弥补;张默犯过错误,但他也没有就此放弃自己,而是在反思中摸索前行。

为人父母,难免会有不足。可怕的不是“有过”,而是“不改”。能够意识到问题,并且愿意为之改变,这份努力本身,就值得尊重。而对于孩子来说,父母的这份“改变”,或许就是他们走出迷途,回归正轨的最好指引。