24小时之内,央视两次把目光投向于和伟!

没有热搜加持,没有话题炒作,他却悄然成为官方媒体笔下的“模范样本”。

这位在演艺圈默默耕耘三十载的演员,终于用扎实的演技,让所有人记住了他的名字。

01

于和伟出生在辽宁抚顺一个并不富裕的家庭。他是家里最小的孩子,三岁那年,父亲离世,母亲一人拉扯九个子女长大。

学费是哥哥姐姐们一点点凑出来的,有个姐姐甚至卖掉了孩子的钢琴,只为供他继续读书。

他也很争气,顺利考进了上海戏剧学院。

其实在进上戏之前,他已经在抚顺话剧团工作,每天在舞台上打磨演技,也是在那时,他遇到了未来的伴侣——宋林静。

宋林静当时在舞蹈团,工作和收入都比他稳定,却始终坚定地站在他身后。

在他事业最低潮的时候,她不仅扛起了家里的开支,还拿出积蓄帮他交学费、照顾他年迈的母亲,默默撑起了整个家。

02

于和伟的演艺路,走得特别慢。

直到28岁,他才第一次接触电视剧,在《曹操》里演了一个叫荀彧的角色,戏份不多,但他演得一丝不苟。

那时,他已经度过了人生中最艰难的日子。

从龙套到配角,再到正剧主角🎭️,他用了整整十二年。

《大宅门2》里的白占安,台词寥寥;《历史的天空》里的万古碑,观众转眼就忘。

《搭错车》《大宅门》……他几乎没演过什么真正意义上的主角🎭️。

但他从不埋怨。

戏份少,他就自己加戏——把人物小传写得密密麻麻,一个人在剧组揣摩情绪、语气、眼神。

别人收工后聚在一起聊天,他却找个安静的角落继续读剧本。

这样的日子,一过就是十多年。

后来,连他自己也开始怀疑:这条路,是不是选错了?

有一次,有个剧组开出一天200块的片酬,他想都没想就接了。

拍完那部戏,他没说什么豪言壮语,只在心里默默告诉自己:这辈子,还是要演戏。

这句看似平淡的自白,成了他往后数十年不变的坚持。

03

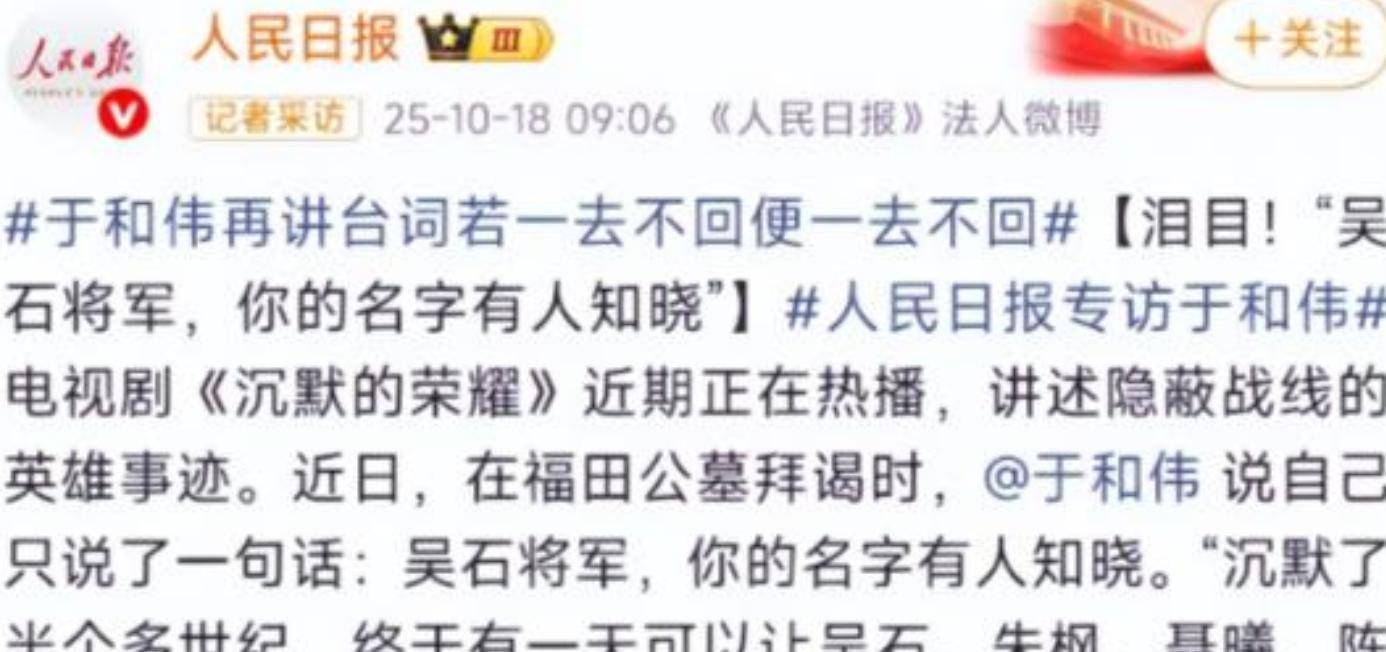

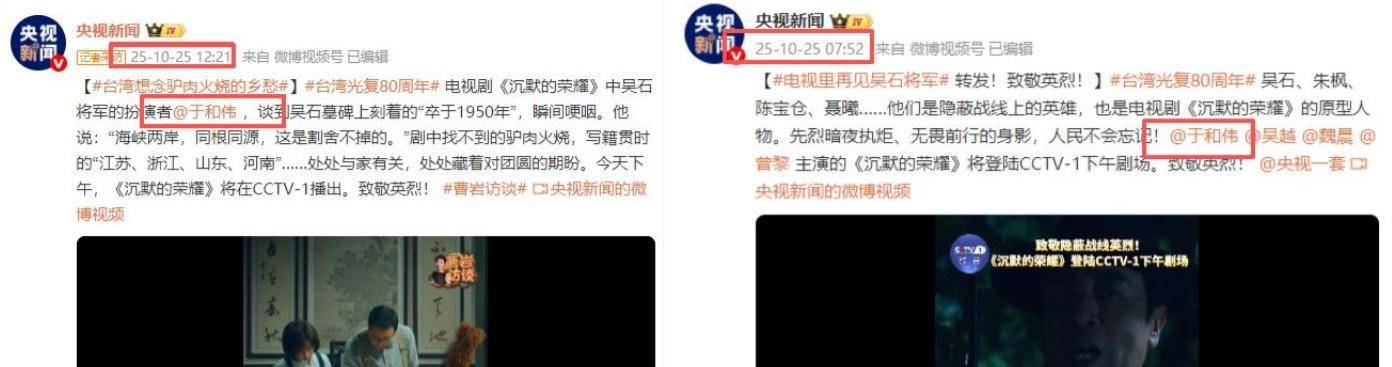

《沉默的荣耀》播出后,于和伟突然成了官媒的“宠儿”。

三天四次点名,央视八套、一套接连播出,评论区几乎清一色的赞誉。

没有炒作,没有营销,纯粹是角色立住了,戏演扎实了。

于和伟饰演的吴石,是一位为国牺牲的烈士。

很多观众说,他那场“脱帽、松领带👔、低头”的戏,看哭了。

没有一句台词,全程静默,仅凭颤抖的手指和克制的眼神,就把军人的使命与悲壮演绎得淋漓尽致。

拍完这部剧,他特地去了北京福田公墓,为吴石烈士献上了一束花。

很多网友说,因为这部剧,他们第一次知道了吴石的名字。

从那天起,吴将军的牺牲,不再只是历史书里一行冰冷的文字,而成了一个有血有肉、值得被永远铭记的真实存在。

引用了他的那句台词:“若一去不回,便一去不回”。

那不只是台词,那是信仰。

是家国情怀,也是一位老戏骨把文字演活了的温度。

04

这一次官媒的密集关注,绝非偶然。

它释放出一个明确的信号:

流量、粉丝、红毯、话题——这些词几乎占据了『娱乐圈』️的全部焦点。

多少人没有作品,却能常年挂在热搜上;多少人靠着『穿搭』造型,就被捧成了“演技派”。

甚至连一些“影帝”“影后”的头衔,都是通稿堆出来的。

拍戏成了副业,剪辑靠滤镜,台词靠配音,连不背词都成了剧组常态。

观众的眼睛是雪亮的——热闹归热闹,但真正经得起时间考验的作品,能有几部?

现在,终于轮到“真本事”登场了。

正向的题材、扎实的演技,才是下一个时代的主角🎭️。

于和伟从来不是流量型演员。

他不炒作、不立人设,接戏也格外谨慎。

《觉醒年代》里的陈独秀,《沉默的荣耀》里的吴石,都是厚重、需要下真功夫的角色。

他演这些角色,不是站在巨人的肩膀上,而是真正钻进他们的生命里——去呼吸,去理解,去活出他们的信念。

不是模仿,是复活。

这才是真正的演技。

05

、央视频频点名于和伟,不仅因为他戏好,更因为他所代表的社会价值。

在一次采访中,他说:“你在这个国家,这片土地上,身为公众人物,最重要的是你能做什么贡献。”

这句朴实无华的话,反而格外打动人心。

一个演员,能走到被官方视为“社会担当”的位置,某种意义上,也是对『娱乐圈』️的一种重新定义。

所谓“作品质感”,在于和伟这里,体现得淋漓尽致。

他的戏没有热搜预热,没有平台霸榜,但播出当天,收视率直接破4%。

观众一集一集追下去,甚至舍不得快进。

为什么?因为戏里有真东西。

人物的眼神、姿态、情绪,全是演出来的。

不靠剪辑,不靠配音,全靠表演。

这才是作品该有的质感。

市场,正在回归理性。

观众,也在重新学习:什么才是好演员。

那些靠刷热度、抢C位、靠脸吃饭的艺人,未来的路,恐怕会越走越窄。

06

很多年前,『张艺谋』就曾公开表示:于和伟是中国最好的演员,没有之一。

当时还有人觉得是客套话。

结果他又补了一句:他演的反派,比现在你们吹爆的高启强,更有层次。

这话不是随便说的。

『张艺谋』拍《坚如磐石》时,于和伟演的是个反派。

有一场戏,他即兴整理了一下袖口,『张艺谋』当场拍手叫好。

他们都看见了。

看见了一个不炒作、不浮躁、不靠包装,却能凭一场戏征服全国观众的老戏骨,终于在这个时代,真正“翻红”。

写在最后

于和伟的出圈,不靠惊喜,不靠话题。

他靠的是三十年如一日的坚持,是一个个角色里透出的诚意,是一部部不张扬却掷地有声的作品。

央视在不到一天之内两次点名他,是因为这个时代,终于等来了像他这样的好演员。

我们也同样期待,于和伟的下一部作品,会带来怎样的感动。