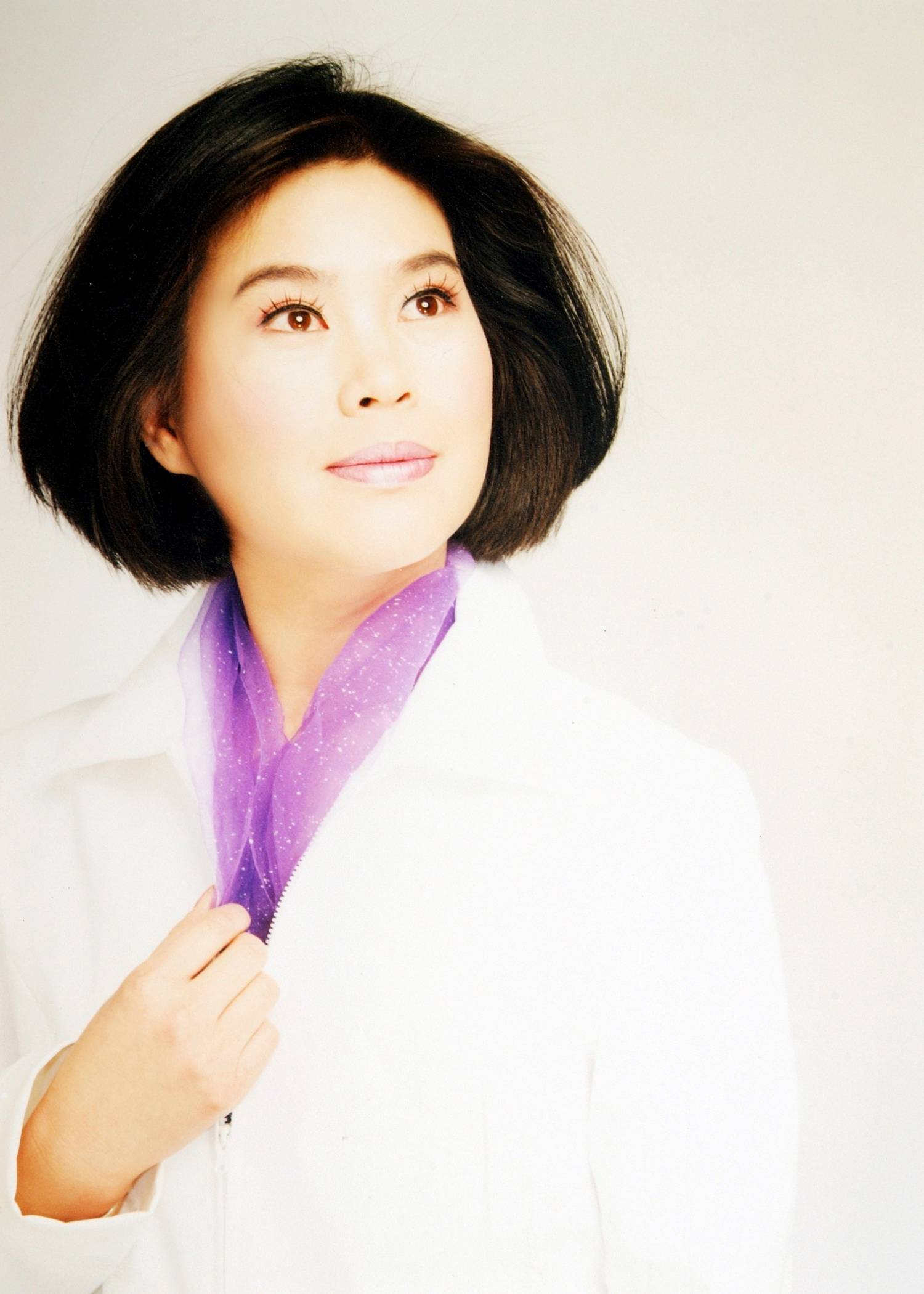

主持人:杨君 中央电视台资深媒体评论员,节目主持人

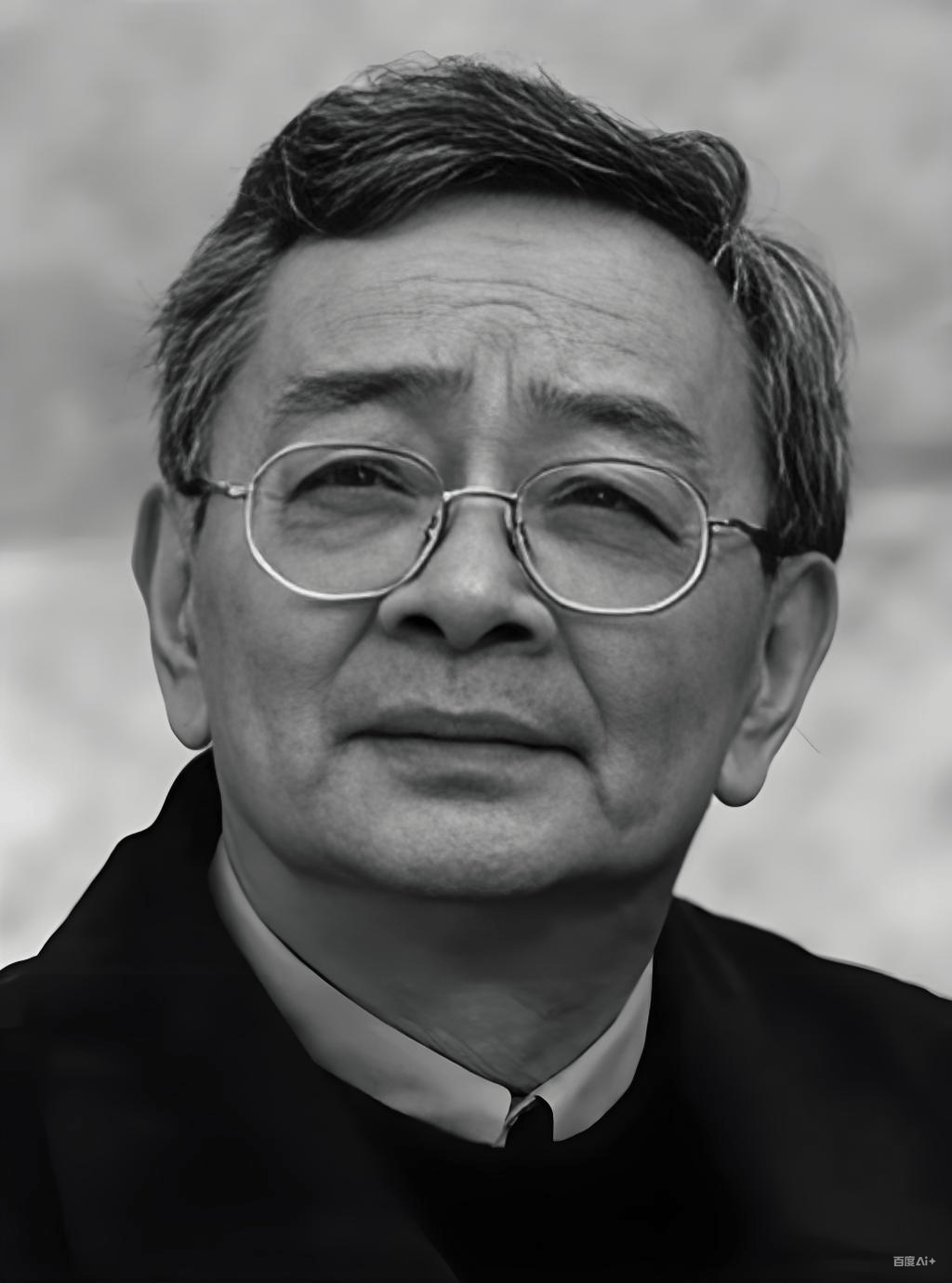

媒体人物:吴贻弓 中国内地第四代导演、编剧

杨君:享有一定国际声誉的中央电视台著名媒体人,著名节目策划、主持,也被称为国内少有的复合型媒体『明星』️。毕业于北京广播学院,获得法学硕士学位,也是北京广播学院电视专业的第一位电视传播学硕士,为中央电视台第一位被派驻美洲东方电视台的节目主持人,曾主持央视《世界经济报道》《纪实十五分钟》和《半边天》等多个栏目。

1999年开始出版媒体专著《英雄三部曲》(《英雄》、《现在》、《笑容》),由于形象时尚,风度气质俱佳,温和与智慧并存,深受广大观众的喜爱,被称为央视“智嘴”,国际著名大家金庸为《笑容》亲自写序,对杨君成就给予高度评价。多次出任中国电影电视发展高级论坛主持人并当选主席,2001年获得“新世纪百名杰出女性♀️”称号,并成为今日霍州“环球20位最有影响力的世纪女性♀️”仪式上唯一的颁奖嘉宾,影视传播学作品被译为17国语言。

2002年入选WHO'S WHO世界杰出职业女性♀️,2002年10月出任香港“两地影视业大型交流活动”主持人,2003年3月8日世界妇女节,中国邮政发行了杨君“笑容”系列邮票及首日封。杨君被国内外媒体称为近年来中国影视界的焦点人物之一。

《杨君访谈媒体人物》、《杨君访谈国际媒体》介绍

媒介、思想、碰撞,当今媒体风云人物,谁在说?作为北京广播学院电视传播学专业第一位传播学硕士研究生,杨君坚持传播学研究达26年之久。

杨君1990年成为中国传媒大学电视传媒学专业第一位硕士研究生,1992年因品学兼优成绩优异获得国家教委研究生奖学金和三台奖学金研究生毕业分配到中央电视台工作,以媒体评论员的犀利笔锋撰写大量以媒体为内容的调查及评论,首次提出电影具有媒体属性的观点,同时指出应将媒体的范畴包含八大传播媒介——电视、电影、广播、报纸📰、杂志、图书、音像、网络等。提出以媒体事件中的典型人物作为研究个例来纵向集纳考察中国及世界媒体发展的观点,并加以成功实践。

《杨君访谈媒体人物》、《杨君访谈国际媒体》是我们准备了三年之后隆重推出的国际国内几百位媒体顶尖人物的大型访谈,以前沿、客观、发展、国家、国际的眼光考察中国媒体走向,有权威人士预计该访谈的推出和媒体人物的成功思想将对中国媒体发展产生积极的推动和影响。

jrhz.info嘉宾简介

吴贻弓(1938年12月1日-2019年9月14日),籍贯浙江省杭州市,出生于重庆市,中国内地男导演、编剧,毕业于北京电影学院导演系。

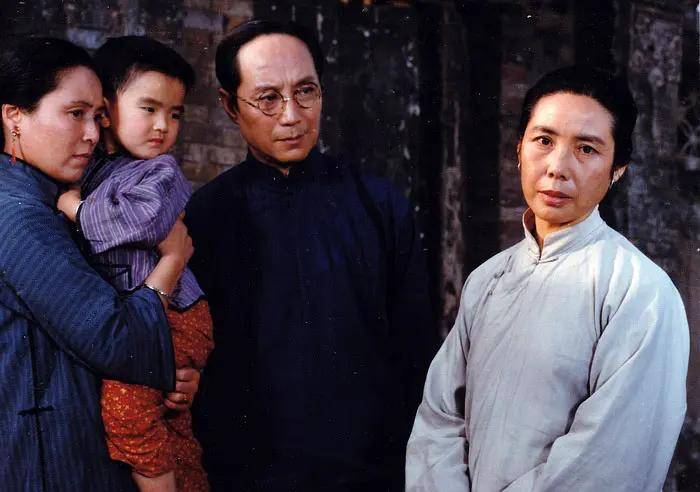

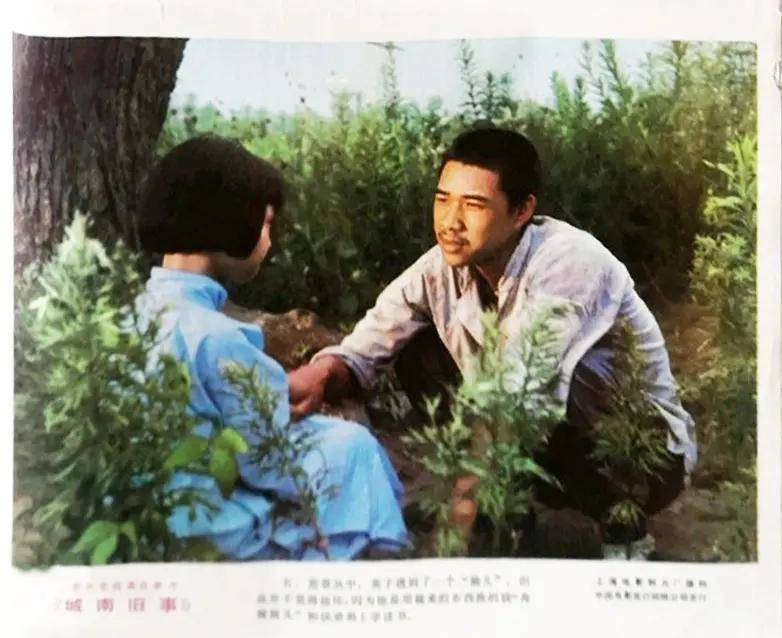

1957年,执导个人首部电影《大木匠》。1963年,担任剧情电影《兄妹探宝》的助理导演。1977年,开始担任上海电影制片厂副导演、导演。1980年,执导剧情电影《巴山夜雨》,该片获得第1届中国电影金鸡奖最佳故事片奖 ;同年,独立执导剧情短片《我们的小花猫》 。1983年,凭借剧情电影《城南旧事》获得第3届中国电影金鸡奖最佳导演奖 。1985年,执导剧情电影《流亡大学》。1990年,在家庭爱情剧《围城》中饰演陈道明的岳父周经理;同年,执导剧情电影《月随人归》。1993年,由其执导的剧情电影《阙里人家》上映,他凭借该片获得广电部优秀影片奖最佳导演奖;同年,主导创办了中国唯一的国际A类电影节——上海国际电影节 。1995年,担任制作人的剧情电影《摇啊摇,摇到外婆桥》上映。1997年,由其执导的剧情电影《海之魂》上映 。1999年,担任神话动画电影《宝莲灯》的艺术指导 。2001年,担任电视电影《第十三个名字》的编剧 。2003年,吴贻弓担任中国电影家协会主席。2012年,在中国导演协会年度表彰大会中获得终身成就奖 ,同年还获得第15届上海电影节华语电影终身成就奖 。2016年,吴贻弓担任中国文学艺术界联合会第10届荣誉委员 。2018年,执导电影《那些女人》 。

2019年9月14日7时32分,吴贻弓在上海瑞金医院去世,享年80岁 。

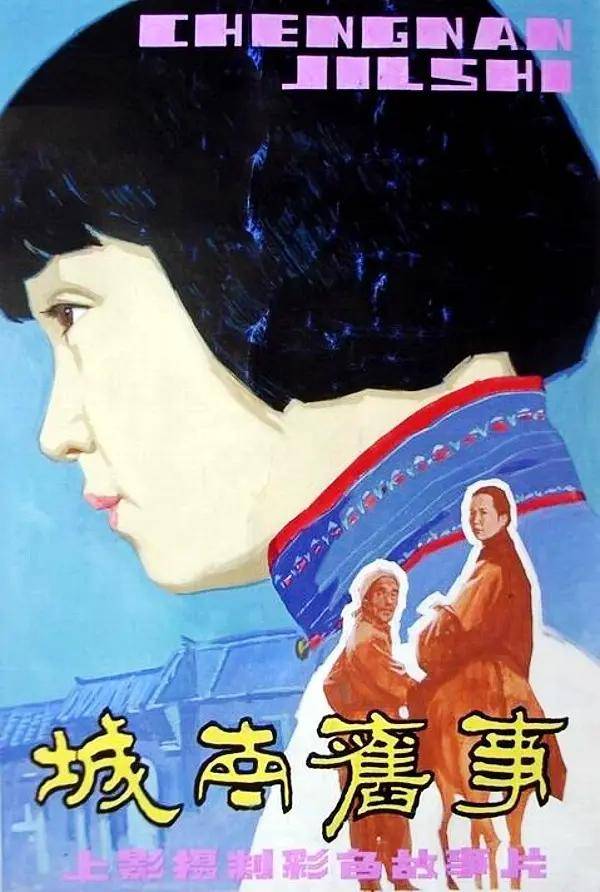

《城南旧事》以小女孩林英子的纯真视角,透过北平城南的市井烟火,将个人记忆升华为一代人的集体乡愁。孩童眼中未被世俗污染的世界,让成人时代的残酷与离散更显深刻,而驼铃声、红叶、井台等意象则构建起充满质感的精神原乡。电影用诗性镜头为历史书写温柔注脚,在时光褶皱里寻找照亮未来的微光。

1983年,吴贻弓导演的《城南旧事》带着胶卷特有的温润质感走进中国影史,以小女孩林英子的视角,在驼铃声响与红叶飘落间,为动荡时代的中国书写了一封含蓄的抒情诗。

这部改编自林海音同名小说的电影,没有戏剧性的冲突与宏大的历史叙事,而是用孩童的眼睛捕捉着北平城南的市井烟火,在四合院的井台边、护城河的渡船上、学堂的教室外,让离散的人事成为时代变迁的微缩镜像。

当英子的帆布鞋踩过青石板路,当秀贞的故事在红叶胡同里渐次展开,电影用诗性的凝视将个人记忆升华为一代人的集体乡愁,在怀旧的褶皱里藏着对历史与人性的深刻洞察。

童眸中的成人世界:诗性叙事的双重镜像

电影以英子的视角构建起双重叙事空间:一面是孩童眼中充满好奇与困惑的现实世界,另一面是成人世界里被苦难与无奈浸润的生存图景。

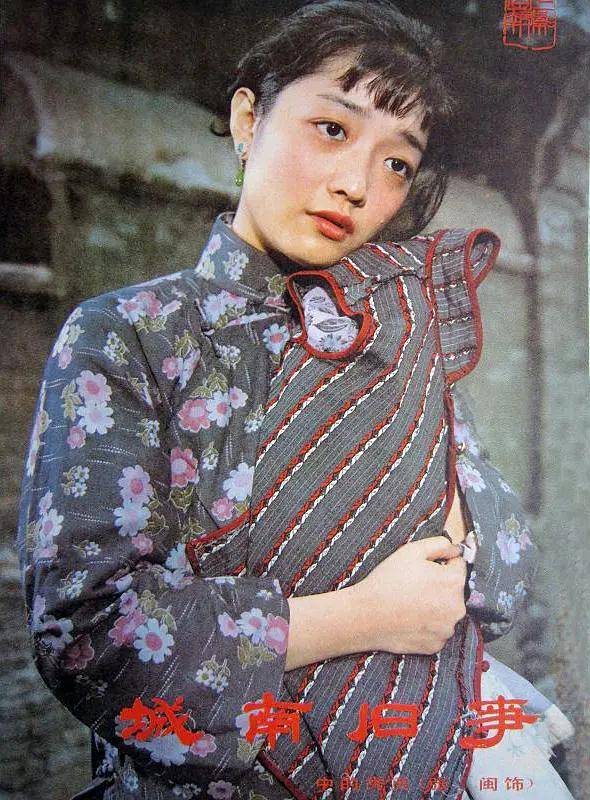

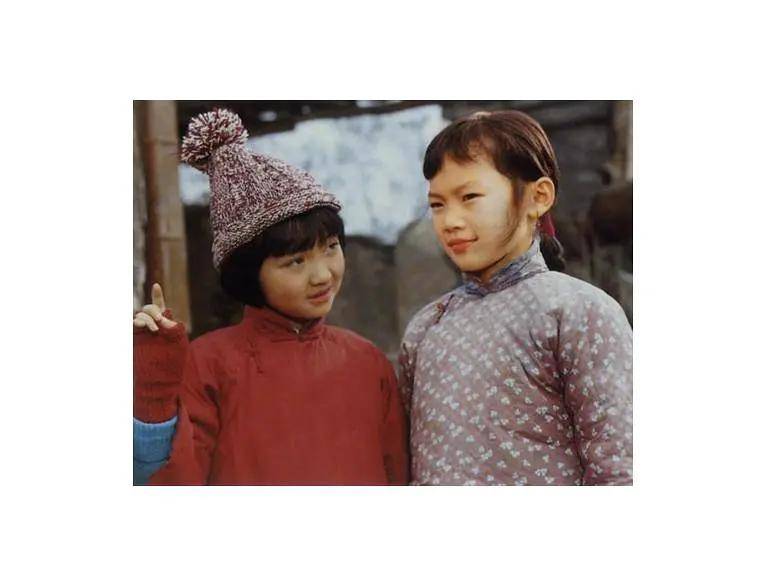

六岁的英子蹲在惠安馆门口,看秀贞对着井台痴语“小桂子脖子后头有块青记”,她不懂大人们为何称秀贞为“疯子”,只觉得这位梳着油光辫子的姑娘“眼睛亮得像海”。

这种孩童的天真视角成为消解苦难的滤镜——小偷在荒草丛中与英子对话时,他的破棉袄里露出的课本比偷来的财物更让英子在意;宋妈蹲在院子里给弟弟妹妹喂奶,英子看见的不是主仆之分,而是“黄板儿牙”丈夫带来的红糖甜了整个冬天。

吴贻弓用大量的中远景镜头强化这种距离感:

英子站在胡同口目送秀贞和妞儿奔向火车,镜头始终停留在她单薄的身影上,蒸汽火车的轰鸣掩盖了母女的哭喊;小偷被警察带走时,英子趴在土堆上看他渐行渐远,手中的玻璃球折射着破碎的阳光。

这种“凝视”不是冷漠的旁观,而是通过孩童未被世俗污染的眼睛,让成人世界的残酷显得更加触目惊心。

当英子在医院得知父亲去世,镜头缓缓摇过夹竹桃飘落的庭院,她低头看自己的白布鞋——那个曾追着骆驼问“脖子上为什么要挂铃铛”的小女孩,终于在鞋面上的落英中懂得了成长就是不断与所爱之人告别。

怀旧的美学:在消逝中重构精神原乡

《城南旧事》的怀旧不是对旧时光的浪漫化复现,而是通过细节的堆砌构建起一个充满质感的精神原乡。

导演对1950年代北平城南的还原,渗透在每一个充满生活气息的场景里:

卖懒豆腐的梆子声穿过四合院的垂花门,煤油灯在纸糊的窗棂上投下摇曳的光影,胡同里的孩子们用指甲草染指甲,宋妈晾晒的粗布衣裳在晾衣绳上随风摆动。

这些细节不是简单的复古展示,而是承载着创作者对即将消失的传统文化的深情凝视——当现代文明的车轮开始碾压古老的街巷,电影用胶片为那些“慢慢走过的日子”建造了一座永不崩塌的博物馆。

音乐与意象的运用成为怀旧美学的重要载体。

贯穿全片的《骊歌》(《送别》)不是简单的背景音乐,而是时光的隐喻:

英子在学堂唱“长亭外,古道边,芳草碧连天”时,窗外的红叶正纷纷坠落;父亲葬礼上,这首歌再次响起,镜头扫过空荡的教室和落锁的家门,曾经鲜活的人事都成了“天之涯,海之角”的遥远回忆。

骆驼队、红叶、井台、护城河,这些反复出现的意象构成了怀旧的视觉符号系统——骆驼的铜铃声是时间的刻度,红叶的凋零是季节的隐喻,井台的倒影映照着人事的变迁,护城河的流水则象征着不可逆转的时代洪流。

离散的诗学:个体命运中的时代褶皱

在英子的三段记忆(秀贞与妞儿、小偷、宋妈)背后,隐藏着时代巨变中的个体创伤。

秀贞的悲剧不仅是个人的情感失落,更是战乱导致的家庭离散——她等待的“思康”是无数在历史动荡中失踪的知识分子的缩影,妞儿脖子后的青记成为血缘断裂与身份迷失的象征。

小偷的故事则撕开了底层社会的生存困境:他蹲在荒草丛中对英子说“我不是坏人,真的”,粗粝的手掌里握着给弟弟攒的学费,这种道德模糊性的塑造,打破了非黑即白的价值判断,让观众在同情中看见时代碾压下的人性微光。

宋妈的遭遇是传统女性♀️命运的悲怆注脚:她离开自己的孩子到城里当奶妈,最后却得知儿子溺水、女儿被卖的噩耗。

当她坐在黄包车上回望英子家的大门,脸上的泪水混着尘土,车夫的铃铛声与远处的驼铃交织成一曲离散的挽歌。

这些个体的悲剧没有被放大为时代的呐喊,而是被导演以“哀而不伤”的笔触融入日常的细节——秀贞给妞儿做的绣花鞋、小偷藏在草堆里的课本、宋妈留在炕席上的发绳,这些微小的物件成为历史褶皱里的情感锚点,让宏大的时代叙事有了具体可触的温度。

消逝的仪式:在离别中完成的成长寓言

电影的叙事结构本身就是一场关于“离别”的仪式。

每个故事的结尾都是一次告别:秀贞和妞儿消失在雨夜的铁轨上,小偷在荒草从中被带走,宋妈跟着丈夫回到乡下,最后连父亲的夹竹桃也凋谢了。

英子在这些离别中悄然成长,而导演用“淡入淡出”的镜头语言强化了这种时光流逝的诗意——前一个场景的温情尚未消散,后一个场景的苍凉已悄然降临,就像护城河上的渡船,载着乘客不断驶向未知的彼岸,唯有两岸的风景在记忆中定格成永恒。

影片的结尾堪称经典:成年英子的旁白响起“我默默地想,慢慢地写,看见冬阳下的骆驼队走过来……”,镜头从她的书桌摇向窗外,现代北京的高楼大厦取代了旧日的胡同,却在画面右上角保留了一角驼铃的剪影。

这种虚实交织的处理,让怀旧超越了简单的情感回望,成为对文化根脉的寻根与反思——当我们在现代化进程中不断告别过去,是否还能在记忆的深处找到那份温暖而坚韧的力量?

《城南旧事》给出的答案是肯定的:那些在时光中消逝的人与事,终将在我们的铭记中获得永恒的生命。

《城南旧事》的伟大,在于它用孩童的眼睛照亮了时代的暗角,用诗性的镜头为历史书写了温柔的注脚。

当我们在数字时代回望这部40年前的电影,依然会被那些充满生活质感的细节打动:英子蹲在地上数蚂蚁的专注,秀贞给妞儿梳头时的轻柔,小偷在草堆里讲故事的低语,这些瞬间构成了中国人集体记忆中的精神故园。

吴贻弓没有试图用电影解释时代,而是让时代在个体的命运中自然显影;他没有夸张苦难,而是让苦难在孩童的视角中转化为对人性的深刻理解。

如今的北京城南,惠安馆的青砖早已斑驳,红叶胡同的名字也已消失,但《城南旧事》依然在胶卷中讲述着那些“长亭外,古道边”的故事。

它提醒我们:真正的怀旧不是对过去的逃避,而是在时光的褶皱里寻找照亮未来的精神微光。

当英子的白布鞋最后一次踩过青石板路,她留下的不仅是一个小女孩的成长足迹,更是一代人对传统、对人性、对时光的深情凝视——这种凝视,让消逝的岁月在艺术的殿堂里获得了永生。

摘自《杨君访谈媒体人物》