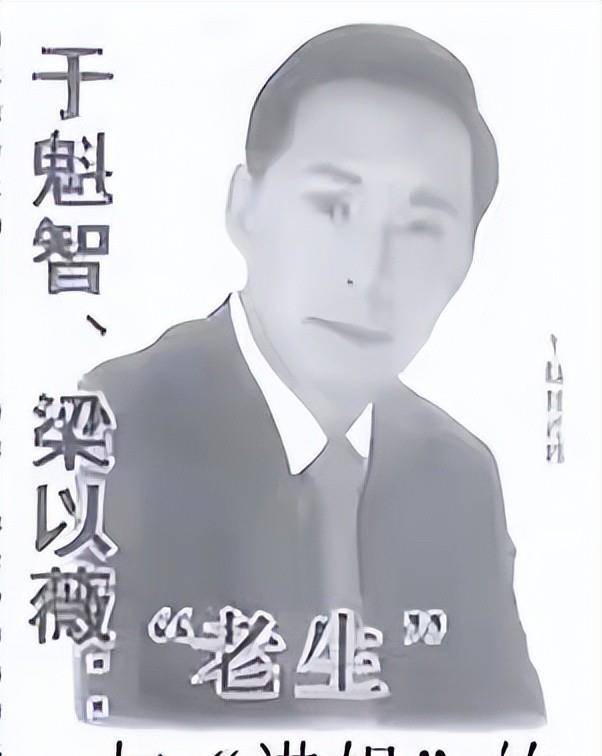

京剧舞台上,苍劲悲凉的唱腔与流转生辉的眼波交织成一幅动人画卷——他是深陷家国情怀的杨四郎,她是灵动娇俏的铁镜公主。于魁智与李胜素这对黄金搭档在《四郎探母》中的精彩演绎,赢得满堂喝彩,二十余载的艺术默契在举手投足间自然流露。

而在观众席的角落,总有一个温柔的目光追随着舞台上的身影。梁以薇凝视着丈夫的表演,唇角始终挂着恬淡的微笑。能够如此坦然欣赏丈夫与搭档的完美配合,这份气度与理解,或许正是于魁智艺术生涯中最珍贵的支撑。

默默守护的幕后人生

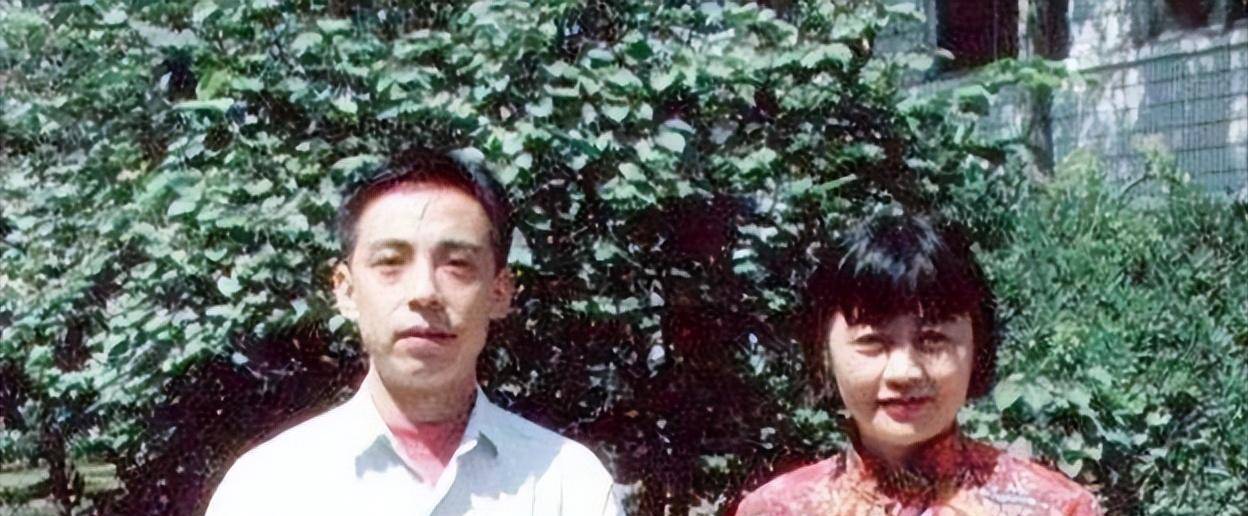

每当人们津津乐道于魁智与李胜素的舞台传奇,却鲜少有人了解那位在幕后默默付出的女性♀️。年少时的梁以薇怀着对京剧艺术的热爱,如同今日的追星族般热烈,最终与心中的偶像结为连理。这场婚姻不仅是爱情的结合,更是一段共同成长的艺术旅程。

爱情的浪漫不止于初见时的心动,更在于漫长岁月中的相守。为了支持丈夫的艺术追求,梁以薇毅然放弃香港的优渥生活,陪伴于魁智来到北京。他们住进胡同里仅有十几平米的老屋,冬日生炉取暖,夏日摇扇纳凉,这样的日子一过就是数年,她却从未有过怨言。

梁以薇将家中事务打理得井井有条,从子女教育到长辈照料,从日常采买到生活琐事,她都处理得妥帖周到。更令人敬佩的是,她对丈夫事业的辅助细致入微——整理戏词手稿,在关键处标注提示;提前对接剧场,确认服装道具与后台准备。这些看似琐碎的事务,构筑起于魁智专注艺术创作的坚实后盾。

面对外界对丈夫与搭档的种种猜测,梁以薇始终保持着从容与沉默。这份笃定,源于2002年她母亲病重时,于魁智连夜飞赴香港,日夜守护在病床前的深情厚意。三十五年的相守,让她比任何人都更懂得丈夫的艺术追求与人生选择。

从艺之路的艰辛与坚持

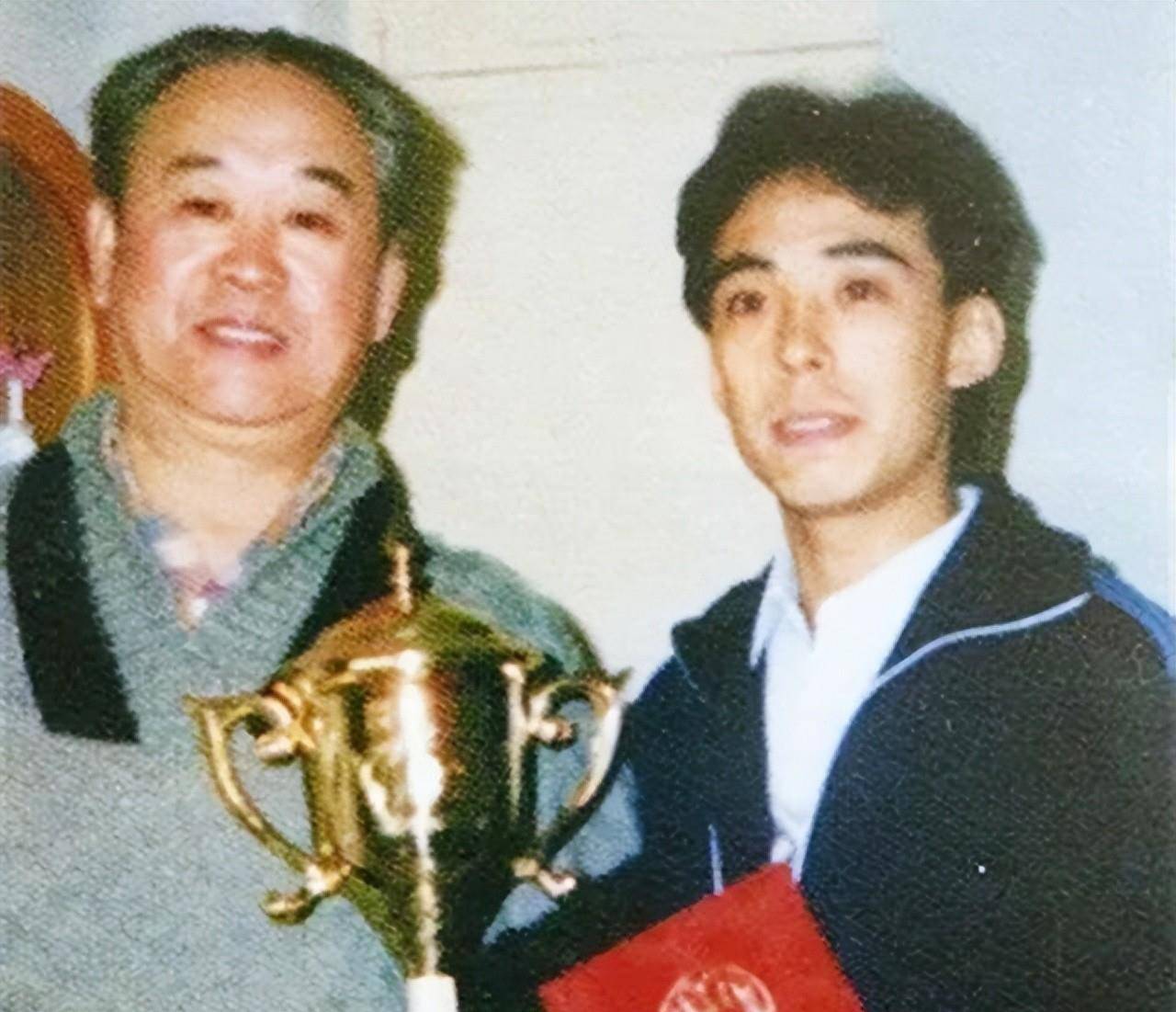

十六岁的于魁智初到北京时,只是一个怀揣梦想的北方少年。练功房里的日子刻骨铭心——夏日闷热如蒸笼,冬季寒冷似冰窖。正是这份近乎执拗的坚持,成就了他日后深厚的艺术造诣。

当他的声名逐渐远播至香港时,命运为他安排了一场美丽的邂逅。演出落幕时,一位手捧百合的姑娘在后台久久等候,最终鼓起勇气递上写有联系方式的纸条。这个姑娘就是梁以薇,她将成为他艺术生涯中最坚定的支持者。

上世纪九十年代末,京剧艺术遭遇寒冬,剧场观众寥寥。转机发生在1998年的戏曲研究生班,于魁智与李胜素首次合作《野猪林》。当他唱到“大雪飘扑人面”时,她的一个手势、一个眼神都恰到好处,这份与生俱来的默契让在场专家惊叹不已。

深知这份艺术契合的珍贵,于魁智多方奔走,最终促成李胜素从山西调入国家京剧院。这不是私心的偏袒,而是艺术家对知音的珍视,李胜素也深深理解这份专业上的认可与尊重。

艺术知己的相互成就

面对外界猜测,李胜素始终保持着艺术家的清醒与专注。从山西小剧团到国家京剧院,从梅派传人到一团之长,她将全部心血倾注在京剧艺术上。个人生活虽有过遗憾,但她从未动摇过对艺术的追求。

即便功成名就,她依然保持着质朴本色。农忙时节回乡帮助父母劳作,对待艺术始终怀揣敬畏之心。对于与于魁智的合作关系,她的态度明确而坦然:“把戏唱好才是最要紧的。”

他们的默契来自无数次的打磨与钻研。排演《大唐贵妃》时,为了一段梨花颂的配合,他们反复调整每一个眼神、每一个手势,精益求精。在于魁智嗓子不适时,李胜素四处寻访良医;在她的恩师离世时,于魁智陪伴整理遗作。这份情谊,早已超越普通同事,成为艺术道路上的知音。

三重人生的和谐共鸣

新世纪初,当京剧市场持续低迷时,于魁智与李胜素的演出却总能创造票房奇迹。从国内剧院到海外舞台,他们的表演场场爆满。更难得的是,他们坚持走进校园、社区,通过现场演示和互动,让年轻一代感受传统艺术的魅力。

网络上流传的所谓“亲密照”,不过是庆功宴上的欢乐瞬间,却被过度解读。于魁智多次在采访中阐明彼此关系,梁以薇也始终保持着优雅的沉默。这三个人的故事里,没有戏剧性的冲突,只有各自对选择的坚守:于魁智守护着京剧传承,梁以薇守护着家庭温暖,李胜素守护着艺术追求。

这种相互成全的和谐关系,恰如京剧艺术本身,生旦净丑各司其职,共同演绎完美乐章。当观众为《坐宫》中的精彩对唱喝彩,为《野猪林》的深情演绎感动时,更应该看到这份完美背后,是三个人数十年如一日的坚守与付出。

艺术的传承从来不是独行之路,而是需要台前幕后的共同守护。在于魁智高亢的唱腔里,蕴藏着梁以薇无声的支持;在李胜素优美的身段中,折射着同行者的理解与成全。这或许正是传统艺术得以生生不息的真谛——在相互成就中,让经典永流传。