1987年的港片《小生梦惊魂》与2010年的《盗梦空间》,相隔23年的两部作品,在梦境叙事与意识操控的维度上形成了一场跨越时空的对话。诺兰的《盗梦空间》以精密的多层梦境结构、时间膨胀效应和陀螺图腾的哲学隐喻,成为科幻电影的里程碑;而港片《小生梦惊魂》则以更粗粝的港式cult美学,提前触碰了“梦境入侵”的黑色寓言。

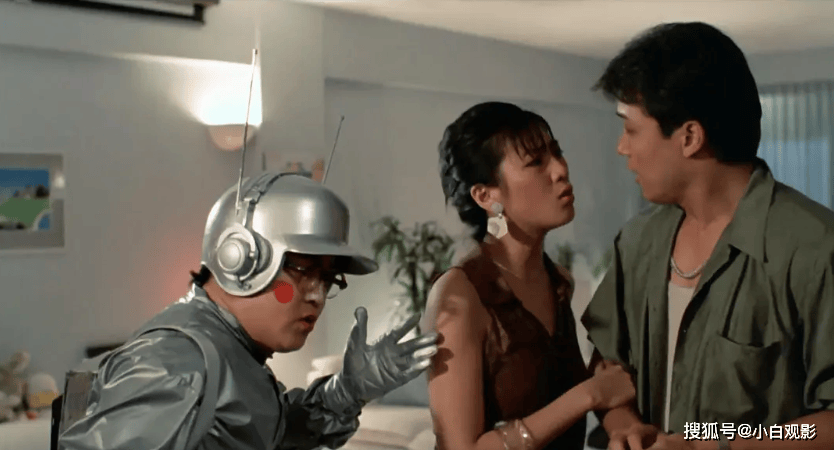

在《小生梦惊魂》中,主角🎭️苗侨伟饰演的阿伟通过药物与催眠术潜入他人梦境,甚至操控梦境中的物理规则(如重力反转、场景瞬移)。这种对“意识操控”的原始想象,与《盗梦空间》中“植入想法”的设定不谋而合。尽管港片未深入探讨梦境层级的时间流速差异(如现实10小时=梦境1周),但其对“梦境即平行现实”的视觉呈现(如街道扭曲、建筑坍塌),已具备诺兰式科幻的雏形。

港片素以“缝合怪”美学著称,《小生梦惊魂》将僵尸片、犯罪片、心理惊悚片杂糅,创造出独特的荒诞感。片中,反派探长的梦境既是犯罪现场,也是心理炼狱:僵尸跳脱衣舞、泳池情色派对与血腥枪战交替出现,形成对消费主义欲望的狂欢式解构。这种“以怪诞解构现实”的手法,与《盗梦空间》中“折叠城市”“旋转走廊”的视觉奇观异曲同工——两者皆通过超现实场景,揭露人性深处的欲望与恐惧。

诺兰的烧脑叙事建立在严密的逻辑框架下(如“梦境同步坠落”机制),而港片则以直觉化的狂欢叙事达成相似效果。例如,《小生梦惊魂》中“梦境杀人”的规则模糊性(如角色凭空消失、场景突变),恰似《盗梦空间》中“迷失域”的混沌哲学:两者均以不确定性挑战观众对现实的认知,只不过港片用癫狂节奏冲淡逻辑漏洞,诺兰则以优雅剪辑构建系统。

《小生梦惊魂》诞生于港片黄金时代的末期,彼时社会弥漫着对经济腾飞与身份迷失的焦虑。影片中,探长『周润发』的角色游走于黑白两道,其反派身份暗喻资本异化下的道德困境;梦境中的暴力与情色符号(如脱衣舞娘的枪击、泳池派对的沉沦),则折射出香港市民对物质繁荣的集体狂欢与虚无感。这种将社会批判嵌入类型片的策略,与《盗梦空间》对“父权遗产”与“自我救赎”的探讨形成跨时空呼应。

更耐人寻味的是,港片对“梦境”的呈现带有东方神秘主义色彩。例如,探长通过符咒与仪式进入梦境,与《盗梦空间》中“陀螺图腾”的西方理性主义形成对比。这种差异恰是两种文化对“潜意识”的不同诠释:港片以巫术解构现实,诺兰以科学理性包装哲学思辨。

受限于1980年代特效技术,《小生梦惊魂》以实拍与低成本特技营造梦境奇观:旋转楼梯靠人工布景实现,僵尸变形依赖化妆与灯光,甚至“梦境坍塌”场景用倒放镜头完成。这种“土法炼钢”的创造力,与《盗梦空间》中IMAX实拍+数字特效的“高概念”形成鲜明对比。

然而,港片的“穷浪漫”反而成就了独特的诗意。例如,主角🎭️在梦境中与亡妻重逢的场景,通过柔光滤镜与慢镜头处理,赋予超现实场景以情感重量;而诺兰的“巴黎街景卷曲”虽震撼,却更偏向视觉奇观。两者共同证明:梦境的本质不在于技术堆砌,而在于如何用媒介语言触碰人类心理的幽微之处。

《小生梦惊魂》的“盗梦”叙事虽显粗糙,却以更野蛮的生命力预言了诺兰的哲学命题:当科技尚未发达时,港片已用cult美学叩问“意识能否被操控”;当诺兰用精密逻辑构建多层梦境时,港片早已在癫狂中揭示“梦境即人性深渊”。两部作品如同镜子的两面——一面是东方神秘主义的直觉狂欢,一面是西方理性主义的系统解构,共同拼贴出人类对“梦境入侵”这一永恒母题的想象图谱。

或许正如《小生梦惊魂》结尾那句台词:“你以为醒着才是现实?”——在港片与诺兰的交错时空中,现实与梦境的边界,本就是一场流动的盛宴。