6月27日,李宇春以一袭蓝色蓬蓬裙的惊艳造型再次掀起舆论的波澜。这位曾经引领华语『娱乐圈』️中性风潮的国民偶像,因一条裙子👗而时隔多年重返热搜榜——首先是“谁给李宇春穿的裙子👗”的质疑,引发无数讨论,随后她在脱口秀中大胆回应“裙子👗不是第二性征”,再一次掀起全民热议。她在舞台上自信而优雅的身影,裙摆飞扬,不仅展示了独特的时尚态度,还直面了对固化性别认知的挑战。

看似偶然的热搜事件,其实深层次反映了社会对性别观念的较量。从2005年超女舞台上那个以牛仔裤👖弹吉他的假小子,到如今能够驾驭高定礼服的国际巨星,李宇春的每一次形象变化仿佛都是一面多棱镜,映射出大众对“女性♀️该如何存在”的复杂心理。当有人惊讶于“李宇春居然穿裙子👗了”时,他们在潜意识中已为“女性♀️形象”设限,仿佛中性风格仅是青春叛逆的表现,而一旦步入中年,就必须归回到“传统女性♀️气质”的框架。这种思维上的定势,正是李宇春努力破除的桎梏。

在脱口秀中,李宇春回顾了自己二十年职业生涯的离奇谣言:20岁时被传为“牛奶大亨的女儿”,30岁时被猜测“嫁给法国老头”,到40岁则谣传“坐轮椅无人继承财产”。这些充满猎奇的轶事,实际上反映了公众对“非典型女性♀️”的认知焦虑——当一个女性♀️拒绝按世俗期待的方式生活时,社会便用各种戏剧化的情节填充她的人生,仿佛只有这样才能解释她“不同寻常”的成功。

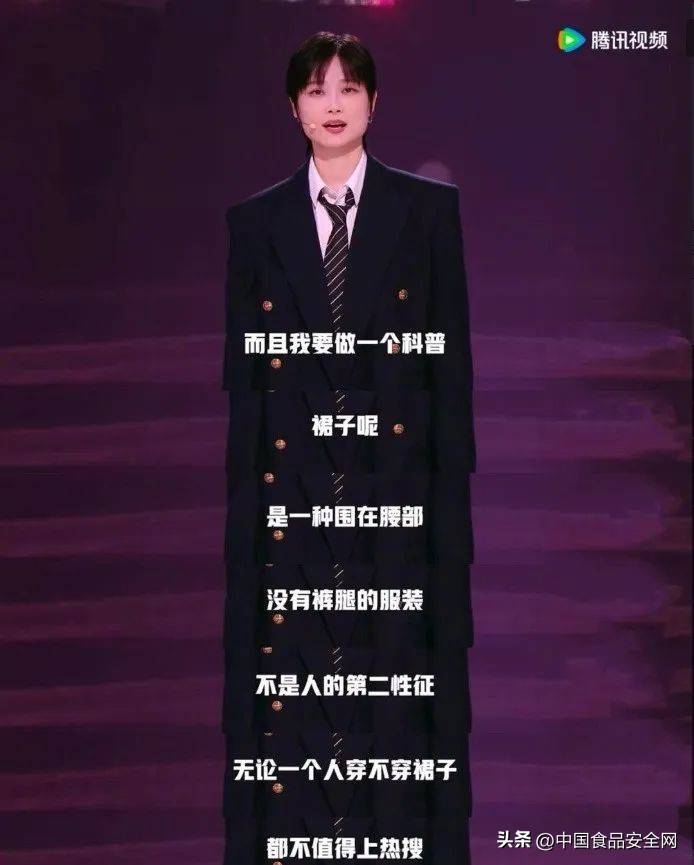

在『娱乐圈』️,类似现象尤为普遍。李宇春从早期遭受“缺乏女性♀️化”攻击,到如今因穿裙子👗而被过度解读,始终置身于性别凝视的聚光灯下。社会对女性♀️的评价机制向来复杂:穿裤子就被质疑“不像女人”,穿裙子👗又被询问“谁给她穿的”。这背后的双重标准,源于对女性♀️主体性的长期忽视——仿佛每个选择都需要外部的“许可”或“操控”,而非她自身的主张。

面对诸如“某哥某爷”的称谓,李宇春尖锐地反问:“如果这是对杰出女性♀️的尊称,那‘某姐某奶’能否成为对杰出男性♂️的称呼?”这一提问直击语言背后的权力结构——当我们用男性♂️化的称谓来赞美女性♀️时,其实仍在用男性♂️的标准来评判女性♀️的价值。类似于职场中常见的“女汉子”“女强人中的爷们”等说法,表面是赞美,实际上却暗藏着“女性♀️本弱,能成功必定沾染男性♂️特质”的偏见。

这种语言现象,反映了性别气质的刻板印象在作祟。社会普遍认为男性♂️特质代表力量和理性,而女性♀️特质则象征温柔和感性。因此,当女性♀️展现出男性♂️特质时,必须用男性♂️化的符号来“认证”。李宇春的反问如同刺破窗纸的银针,让人们看到所谓“敬语”背后的思维局限:真正的性别平等,并非用一方的特质来衡量另一方,而是承认多元气质的共存价值。

“人生这场一个人的马拉松,我一定会继续跑下去。”李宇春用“春春一号”自我命名,宣告了拒绝被任何标签定义的坚定决心。这个从选秀舞台走出的偶像,二十年来一直在进行一场看不见的社会实验——她用中性风格挑战外貌焦虑,用多元形象解构性别符号,通过持续创作证明自己的才华价值,最终活成了华语『娱乐圈』️中最独特的存在。

当我们讨论“李宇春穿裙子👗”时,实际上是在探讨一个更为深刻的议题:在性别问题愈加敏感的当下,个体该如何在社会的规范与自我表达之间寻求平衡?从穿衣自由到职业选择,从称谓礼仪到生活道路,每一个女性♀️都在经历着相似的突破与挑战。李宇春的意义在于,她用二十年的职业生涯证明:真正的女性♀️力量,并非对抗性别二元对立,而是在挣脱所有既定框架的同时,自信而从容地做自己。

(免责声明)本文所述过程、图片均来自网络,旨在倡导社会正能量,无不良引导。如涉及版权©️或人物侵权问题,请及时联系,本网将第一时间删除相关内容。若有事件存疑,联系我们后即刻删除或修改。