在电视上观看抗日剧的时候,不知道大家有没有注意过一个细节:为什么八路军的军帽上会有两颗上下排列的纽扣?很多人或许以为这两颗扣子只是简单的装饰品,但实际上,它们的作用远远不止于此,背后还蕴藏着许多实用和巧妙的设计理念。

在那个战争年代,无论是军队的旗帜还是制服,都是由『设计师』们经过细致考量精心制作的。每一针每一线都承载着特别的含义和功能。从服装的版型、袖口、领口,到胸前口袋的位置,甚至帽子上的一个小纽扣,都可能代表着特殊的象征意义或实用价值。

拿我们熟悉的中山装来说,它的设计就非常讲究。正面四个口袋分别象征着“礼、仪、廉、耻”,而五颗纽扣则代表“立法、司法、行政、考试、检查”五个重要的国家机关。这样细致入微的设计,使得服装不仅仅是穿着,更是文化与精神的体现。

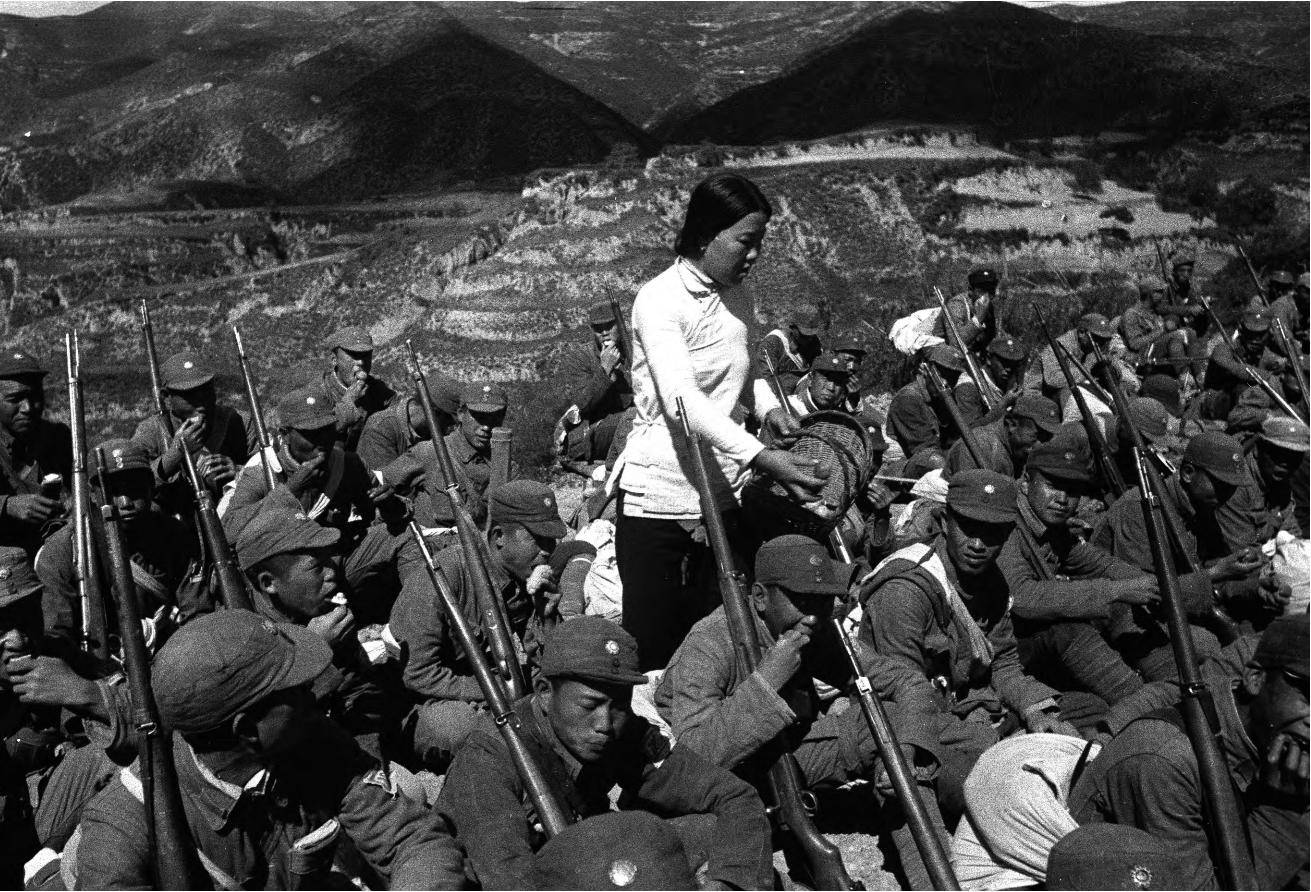

那么,八路军的军帽上的两颗纽扣又有什么特别的含义呢?回溯到1927年8月1日,由中国共产党领导的部分国民革命军在南昌发动武装起义,红军由此诞生。起初,受限于当时的条件,红军士兵们没有统一的制服,穿着五花八门,唯一统一的标志就是脖子或手臂上系的一条红布。

随着红军的不断壮大,他们开始重新规划编制,并建立了第一个服装工厂。由于资金匮乏,工厂只能使用简陋的设备,用最廉价的漂白布制作军装。虽然白色军装非常显眼,容易暴露行踪,为了增加隐蔽性,便用熏染的方法将布料染成黑色,但这种染色方式容易褪色,最终红军的军装逐渐演变成我们影视作品中所熟悉的蓝灰色。

红军的初代军服基本以中山装为蓝本,模仿苏联红军的款式制作。两侧衣领缝有红布片作为领章,军帽则采用列宁式八角帽样式,帽前缝有红色五角星和象征工农阶级的镰刀锤子标志,展现出浓厚的革命色彩。

到了1937年,日军全面侵华。为了拯救民族危亡,劝说蒋介石放弃“攘外必先安内”的错误政策,停止内战,实现全国抗战,张学良和杨虎城在临潼果断对蒋介石实行“兵谏”,发动轰动全国的“西安事变”,逼迫蒋介石联共抗日。

随着第二次国共合作的开始,红军主动接受国民党改编,中央主力红军改编为国民革命军第八路军,这也是“八路军”名称的由来。南方仍坚持作战的红军和游击队则改编为国民革命军陆军新编第四军,即新四军。

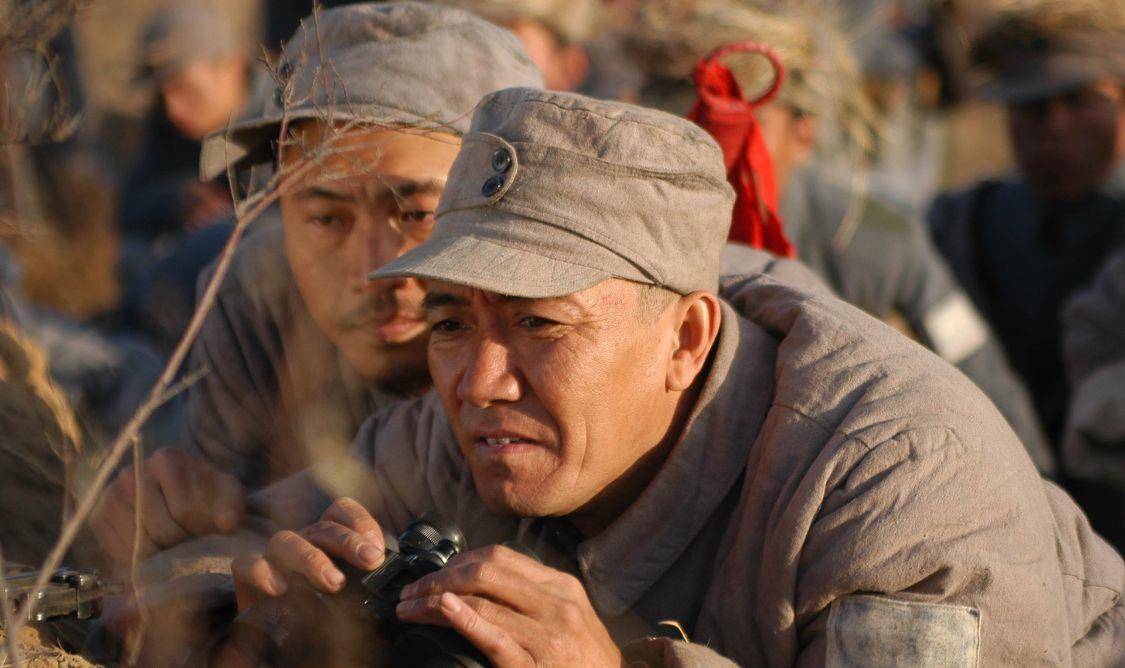

正规部队组建后,服装和机构也不得不随国民党军队的标准调整。无奈之下,八路军战士们只能卸下原来军帽上的红星和红色领章,换上国民党的青天白日徽章,而帽徽下方就是那两颗熟悉的纽扣。

然而,随着国民党反动派的背信弃义,双方关系逐渐恶化,八路军和新四军战士心中充满失望。越来越多的战士摘掉了头顶的青天白日帽徽,但帽子上的两颗纽扣却一直保留着。这两颗小纽扣其实暗藏玄机,在一定程度上帮助减少了八路军的不必要伤亡。

抗战时期,由于物资和经费极度紧缺,国民党军队经常以各种借口克扣八路军的粮饷,使得八路军的生存环境更加艰难。甚至连军服都得靠自己制作,衣服常年缝缝补补,穿着坚持多年。

一般来说,军人都会至少有冬夏两套不同的军服,但这对于物资匮乏的八路军来说几乎难以实现。为了让有限的军服能发挥最大效用,他们在设计上下足了功夫,比如这两颗“神奇的纽扣”。

实际上,八路军的帽子中间有两条类似耳罩的布条,而这两颗纽扣正是用来固定或放下帽耳的“开关”。冬天时放下帽耳,可以遮挡寒风,保护耳朵不受冷风侵袭;夏天则可以防止昆虫叮咬。这样一顶军帽就能适应不同季节,节约了大量成本。

此外,用纽扣固定帽耳还能增强军帽的耐磨性。战斗时放下帽耳还能减少飞沙走石和噪声对耳朵的伤害,保护战士的听力不被损害。

八路军作为纪律严明的共产党军队,对仪容仪表有严格要求。军帽不仅是军人精神风貌的体现,也是展现姿态与作风的重要标志。整理服装时,前面的纽扣可以帮助战士将帽子调整到正对前方的标准姿态,体现军人严谨的态度。

在那个物资匮乏、环境艰苦的年代,八路军能用两颗小纽扣解决如此多实际问题,这本身就是智慧的结晶。即便到了今天,这种“花小钱办大事”的设计理念依然令人敬佩。

新中国成立后,人民子弟兵的军服经过多次改良设计,无论是海军、陆军、空军、火箭军还是武警部队,军装做工精良,功能完善无比。而那两颗小小的纽扣,也永远铭刻在人民的记忆中。

那么,你现实中见过带有两颗纽扣的八路军军帽吗?