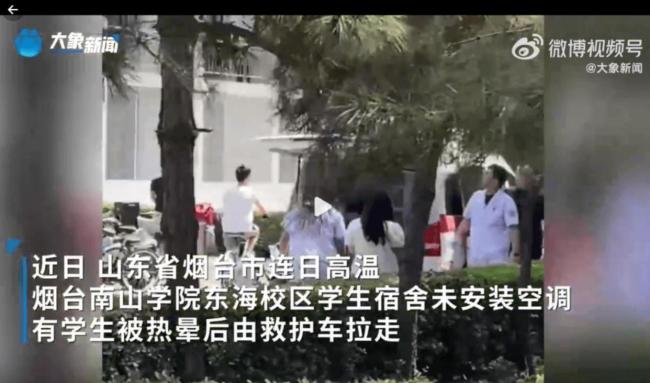

7月6日晚,山东烟台一高校多名同学发布视频称宿舍高温导致同学热晕,“一晚上开进五六辆救护车,有同学被抬到担架上”。学生接受采访时表示,宿舍里大约有35℃,比外面热很多,没有空调,风扇也不好用。记者联系该校工作人员时,对方回应:“这个情况目前还没有听说。”

学校真的不知情吗?学生拍摄的视频中明显能看到救护车灯闪烁,担架停放。虽然不能明确是否因酷暑导致学生身体不适,但显然有学生需要救治。宿舍没有空调,酷热难熬,大量学生跑去学校超市蹭空调。这些情况稍微了解一下就能知情,媒体一问,校方的回应竟然是“没听说”,这样的回应显得冷冰冰。

如果校方真的“没听说”,只能说明他们对学生的生活状况漠不关心,管理人员只管自己在室内吹空调,不管学生有多难受。若明明知道却装作不知,则是对媒体敷衍逃避,试图息事宁人。无论是哪一种,都暴露出学校对学生健康权益的漠视,对校园安全管理的严重失职。

北方高温凶猛,部分学校的基础建设陈旧落后,难以满足需求,这是客观事实。但不能以此为借口无视学生的健康权益。哪怕装空调没法一蹴而就,学校完全可以采取一些临时措施:提供冰块、风扇等降温手段,开放有冷气的公共区域供学生避暑,调整课程安排。这些应急措施成本不高,却能传递最基本的关怀。如果什么都不做,放任学生在高温中煎熬,甚至因此引发身体不适被送上救护车,如此缺乏人文关怀的学校,如何承担起立德树人的使命?大学是教书育人的地方,更是学生生活的地方。天再热,心不能冷。

大学之大,在于胸怀之广和担当之重。近年来,从“学生宿舍发霉”到“食堂饭菜涨价”,从“浴室限时开放”到“高温拒装空调”,某些高校屡屡因基础设施落后、管理反应迟缓、对学生态度冷漠而上热搜。条件差,设施不到位,或许有历史原因或资金限制,但漠视学生疾苦,却是态度问题。类似问题一再出现,暴露出一些高校缺乏基本的责任意识,对学生缺少关心和爱护。年轻人带着憧憬踏入校门,却发现学校对自己的健康和安全毫不在意,如何能对母校产生归属感?又如何能相信这里能培养出有能力、有温度、有担当的社会栋梁?

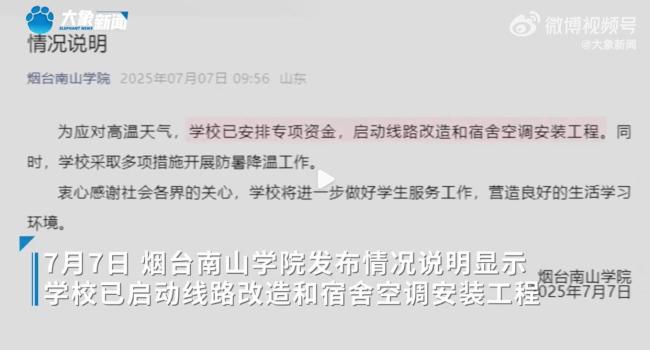

闹上热搜之后,涉事的烟台南山学院终于有了回应,表示学校已安排专项资金,启动线路改造和宿舍空调安装工程,空调将在暑假期间安装,同时将采取多项措施开展防暑降温工作。可见,真想装空调,完全可以装,之前不装,就是没放在心上。

异常高温天气未来可能会成为常态,建立高温应急预案、迅速改善学生和基层员工工作条件和居住环境,加快空调安装进程,已经是各所高校必须面对的问题。长远来看,更应将学生福祉纳入校园规划,加快基础设施升级。更重要的是,学校管理层应放下官僚作风,真正倾听学生诉求,变被动应对为主动关怀。如果校领导愿意早点走进学生宿舍,感受一下学生的痛苦,如果后勤管理部门能多听听学生的诉求,将之当成工作改进的目标,大学才能真正拥有大学风范,成为社会的榜样。希望在这波高温中,不要再看到这样的新闻了,也希望学生焦虑的呼吁,能唤醒更多学校的良知。