十年来最高规格的中央城市工作会议落幕,宣告中国城市发展逻辑彻底转向。城镇化率已达67%,狂奔40年的“摊大饼”模式终结,城市竞争规则全面改写。这场洗牌中,有的城市将强势崛起,有的则面临收缩甚至撤并。

城镇化从“快速增长期”进入“稳定发展期”,城市扩张从“增量时代”切换到“存量时代”。2015年城镇化率为56.1%,十年后已达67%,逼近70%的成熟阶段天花板。这意味着过去靠卖地、举债、建新区的“三驾马车”彻底失灵,土地财政难以为继,债务风险高压悬顶,城市被迫寻找新活法。

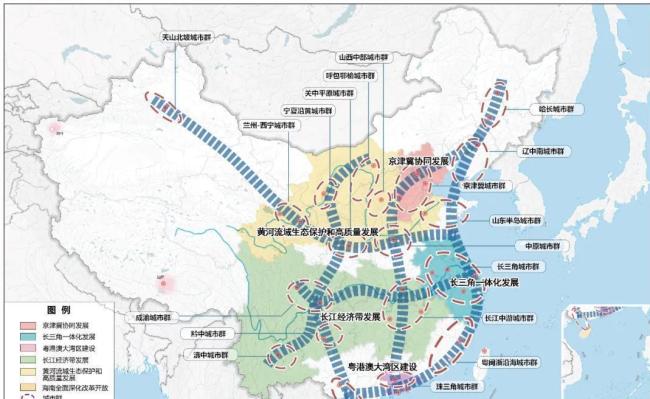

新的循环正在替代旧模式。“土地—房地产—金融”的三角闭环正被“科技—产业—资本”的新引擎取代,城市比拼的不再是规模,而是单位面积的经济密度和创新浓度。会议首次将“都市圈”与“城市群”并列,要求发展“组团式、网络化”的区域协同体。全国19个国家级城市群和17个国家级都市圈成为未来资源分配的主战场。

轨道成为连接血脉,跨城地铁已在广佛、沪苏等都市圈普及,1小时通勤圈重构居住和产业布局。深圳与东莞合建科技园区,杭州企业把生产基地迁往湖州,城市边界因轨道而模糊,要素因协作而升值。省会独大模式遭遇挑战,会议明确“提高城市综合承载力”,松绑大城市规模限制的同时,要求其与周边中小城市联动。南京都市圈跨省吸纳安徽四市,成都与德阳共建产业园,“强省会”正升级为“强朋友圈”。

县域城镇化迎来残酷分类赛,1800多个县城被划分为五类:大城市周边县城、专业功能县城、农产品主产区县城、生态功能区县城、人口流失县城。政策资源将高度倾斜,前两类获重点扶持,后三类面临转型或收缩。头部县城碾压弱省会,全国62个GDP超千亿县城中,昆山、江阴突破5000亿,超过乌鲁木齐、兰州等省会。它们或是上海的“睡城”,或是产业链关键环节,或是能源重镇。

收缩县城直面生死局,全国约200个县城人口不足10万,1240个县市常住人口持续减少。国家已发文要求“稳妥调减收缩型市辖区”,黑龙江伊春、安徽淮南等地启动撤街并镇,财政供养人员编制精简30%以上成为常态。

会议将“城市更新”定位为重要抓手,但明确定性绝非2015年棚改重演。当年货币化安置刺激购房的路径已被堵死,新更新聚焦“存量提质”,严禁大拆大建。改造逻辑彻底转变,广州把城中村统租改造为保障房,深圳推动旧工厂变身数字经济园区,上海将废弃仓库改建为社区养老中心。核心是“功能置换”,而非拆迁重建。

钱从哪来?中央财政定向补贴(西部城市最高12亿)、专项债优先倾斜、REITs扩容盘活存量资产。开发商角色巨变,从建房卖楼转向“改造+运营”,万科、华润已成立城市更新公司,专攻老旧小区物业管理和社区商业。“人房地钱联动”成为新机制,各城被要求严控住宅供地规模,新增指标向人口流入地倾斜。深圳2025年宅地供应量同比再减15%,而郑州、昆明等库存高压城市全面暂停商品住宅用地出让。

好房子成为硬指标,在“户均超1套房”背景下,会议首提建设“安全、舒适、绿色、智慧的好房子”。北京旧改项目加装AI防火系统,苏州试点第四代住宅垂直绿化,杭州要求新建住宅全面配置适老化电梯。保障房撑起半边天,重点城市保障房占比提至30%,深圳城中村改造后七成房源用于保障性租赁住房。房企被迫转型,保利发展代建保障房,绿城中国承接老旧小区改造,“开发商”正在变成“城市服务商”。

超高层建筑全面受限,会议明确“严格限制超高层建筑”,北上广深已停批500米以上建筑,在建项目被强制降高。武汉绿地中心从636米砍至475米,成都熊猫大厦从677米缩至489米。地下生命线紧急加固,全国40%城市燃气管网超20年未更换,郑州、北京等30城启动地下管廊改造,加装传感器实时监测渗漏。中央拨款优先支持老旧管网更新,漏损率超20%的城市将被约谈。

极端气候防御升级,“海绵城市”建设标准提升,广州投资86亿改造排水系统,北京要求新建区域抵御百年一遇暴雨。社区防灾设施纳入考核,深圳每个小区须配建应急物资储备站,成都老旧小区加装防洪挡板。

在这场洗牌中,三类城市占据先机:都市圈核心城市(如杭州数字经济、合肥科创转化),产业链主导型县城(如昆山电子、义乌商贸),安全韧性标杆(入选“城市更新示范城市”的15城)。资源枯竭型(鹤岗)、工业衰退型(唐山)、人口流失型(阜阳)等五类城市,则面临功能降级或区域重组。