李云想象过无数次,她会教孩子说话、认字唱歌,认识这个世界。2022年被确诊为不孕不育后,她在医院治疗了两年,做了十多次手术,包括两次人工授精和七次胚胎移植手术,但始终没有等来自己想要的结果。只有第五次移植最接近成功,胚胎在她子宫扎根,但最终没有发育起来。她经历了九次同样的丧失。

李云今年33岁,生活在河南南阳农村,婚后十年里,她和丈夫秦立尝试了很多方法,但始终没有孩子。辅助生殖技术一度让她看到希望,这两年里,她多数时间在医院度过,花掉积蓄,但多次失败后,她情绪起伏不定,有时万念俱灰,有时又想继续挣扎。她仍然没有放弃成为母亲的念想,除了对生命的渴望,还有她认为的女性生育的权利和尊严。

为了成为母亲,李云做好了打持久战的准备。2022年被确诊“不排卵性不孕症”后,她做了两次人工授精,均以失败告终。之后踏上试管移植之路,在南阳市第一人民医院取卵并移植胚胎。取卵前需要连续打针剂,秦立帮她打针时手抖,只能在冬瓜、土豆上练习。促排期间,每隔两天要到医院检查、抽血。第一次住院时,病房里有三个姑娘,都在等待取卵。真正紧张的时刻从取卵那天早上开始,她听到手术室里的痛苦叫声,但想到自己是全麻,于是假装淡定走上手术台。第一次取了八颗卵,第二次取了十九颗。取卵后,她腹部胀痛,住院五天输消炎水。

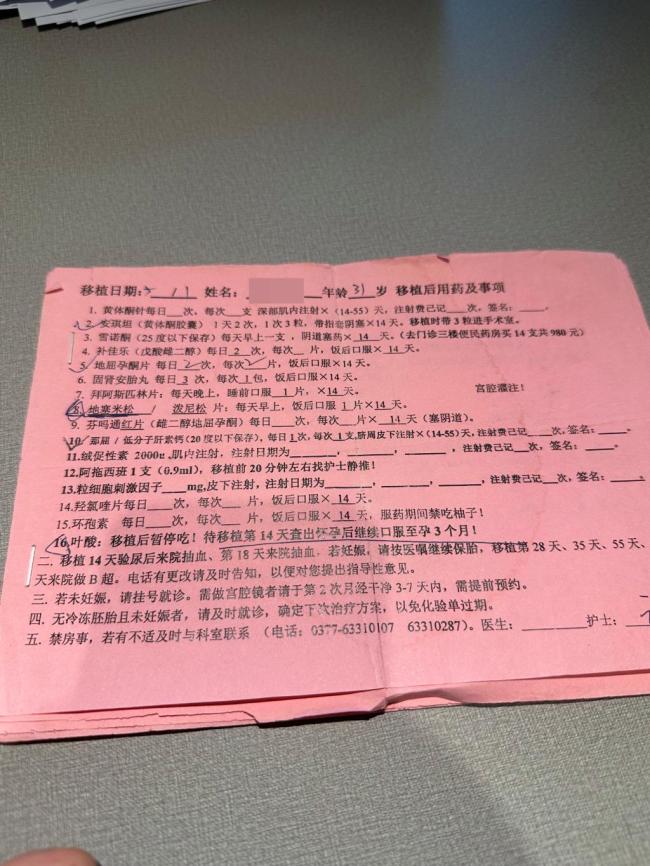

移植手术也有相应的要求,来月经的第三天开始,她要去医院检查,服用药物,再移植胚胎。在等待室,女人们讨论着,脸上充满期待。移植过程并不痛苦,但术后十四天是最煎熬的。每次到了第十四天,她和秦立就像开奖一样,等待命运的宣判。配成的11个胚胎,她分七次移植,医生告诉她,每一个都有50%的成功率。第四次移植后,HCG数值显示怀孕,但几天后指标下降,医学上称为“生化妊娠”。第五次移植时,胚胎已经着床,但第二十八天检查发现没有胎心,不得不流产。这次经历让李云非常痛苦,她把自己反锁在房间,哭了好几天。

李云前后打了100多次针剂,身体变胖。村民们问她是不是吃得多,她没有说是激素副作用。心情不好时,她会出去跑步或快走。做试管加重了经济负担,她和丈夫省吃俭用。这两年,李云频繁往返医院,身体从未得到休息。农忙时节,她在家种地,干完自己的活儿再去别人地里帮忙。秋天摘猕猴桃,一天能挣70元钱,最少要干8个小时。

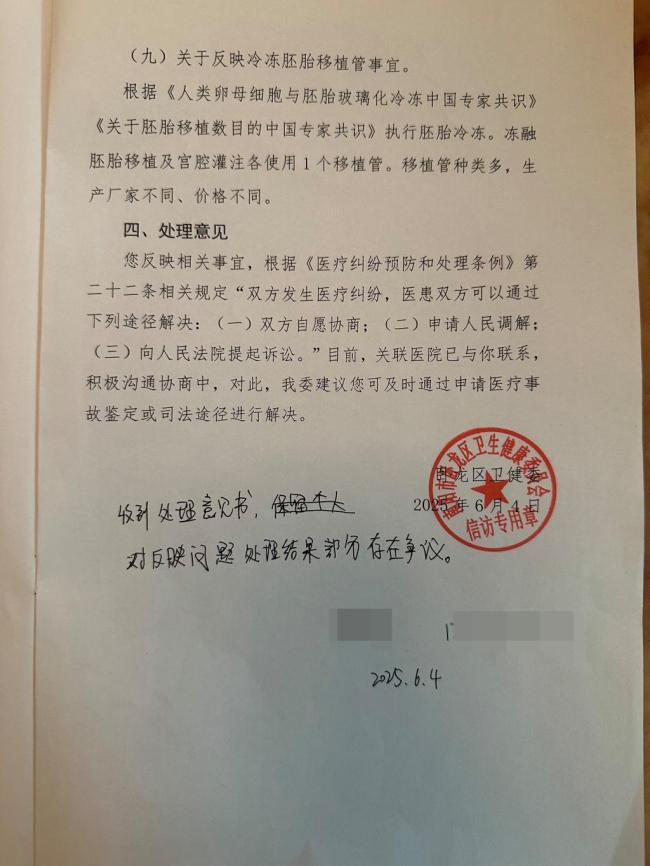

多次试管移植未果后,他们开始回想失败的原因。根据《中华医学杂志》发表的《反复种植失败临床诊治中国专家共识》,反复种植失败定义为40岁以下成年女性,在3个新鲜或冷冻周期内移植至少3枚优质胚胎后,仍未能实现临床妊娠。李云质疑医院是否对宫腔环境进行了全面检查。医院回应称成功率受多重因素影响,并非100%,且缺乏成熟、统一的认知。李云对这一回复并不认可,认为医院有过错,应承担赔偿责任。医院建议她走司法程序进行鉴定,但她因费用太高而放弃。

李云身心疲惫,曾想过换医院,但胚胎冻在医院,不知道是否可以带走。秦立知道这不是妻子一个人的事情,他吃了一个月的药治疗男性精子碎片率,但主要痛苦还是由妻子承受。李云不再唱歌,她会去探察治疗过程中的每一个细节,质疑医院可能的过失。秦立提醒她这些问题不是关键,但他也认为宫腔环境的问题没有排除。

几次移植失败后,李云晚上睡不着觉,开始吃安眠药。秦立回来开导她,身体健康最重要。极度无助时,她情绪崩溃大哭,抱怨丈夫无法感同身受。屡次失败后,丈夫逐渐接受了现实,不再显露出特别的悲喜。他带她去县城周边的山上或河边看风景,她不愿坐车去更远的地方。以前她和丈夫一起干活,她觉得只要两个人心心相印,总会过上好日子。后来她辞掉工作,回到老家治疗。第七次试管移植结束后,她冻在医院的胚胎已经用完,继续回到村里种地。

今年干旱严重,她和公婆早起灌溉农田。前几天种完花生,雨下了三天,她说有雨水花生会长得很好。她的生育之路漫长而艰辛,她认为能够有一个孩子是作为女性的权利和尊严。她加了十几个和她面临相同困境的群,群里的女性来自全国各地,她们互相倾诉,讲述过程的曲折。李云怀疑身体付出这样的代价去生育是否值得,她也看到过这样的说法:先做自己,再做妈妈。秦立认为她不是为了生育而活着,不是一个生育的工具。陪妻子下楼吃午饭的路上,他把雨伞倾斜到妻子那边,对她说,你没有任何错,不能生育甚至不是一个错误。