近期,基孔肯雅热这一蚊媒传染病引发广泛关注。截至7月23日19时00分,佛山市已累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,均为轻症病例。澳门也报告了2例基孔肯雅热病例,均有佛山旅居史。

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,症状包括发热、关节剧痛和皮疹。名称源自非洲土语,意为“弯脊之痛”,形容患者因关节剧痛弯腰蜷缩的姿态。主要通过感染病毒的伊蚊(埃及伊蚊或白纹伊蚊)叮咬而传播,目前尚无直接人传人的报道。

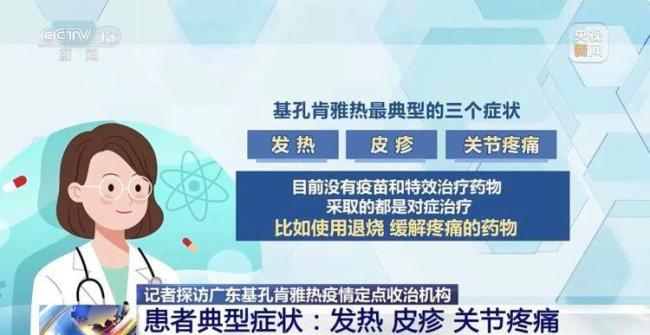

广东省疾控中心副主任何剑峰介绍,基孔肯雅热典型的临床表现通常以发热最先出现,随后出现关节疼痛等症状,多出现在腕关节、膝关节、踝关节、指关节等小关节;2~3天后,会出现皮疹,多为斑丘疹,皮疹可出现在四肢或全身,一般3至5天就退疹。整个病程通常持续5~7天,绝大多数患者病情较轻,个别患者关节疼痛可持续2~3个月。

中山大学附属第八医院感染性疾病科主任庄鹏表示,如果市民在最近12天内去过基孔肯雅热流行的区域,或者居住的场所周围有病例发生,并且被蚊虫叮咬过出现了一些临床表现,需及时到医院进一步排查。部分病人关节疼痛会比较明显,有些会出现慢性关节疼痛的症状,关节疼痛的时间可以长达数周到数月。基孔肯雅热目前主要是对症治疗为主,采用一些退热、缓解关节疼痛的措施。广东发现的病例均为轻症,但新生儿、65岁以上的老年人以及有高血压、糖尿病、心脏病等基础疾病的慢病患者一旦感染基孔肯雅热容易出现并发症,请及时就医。

登革热与基孔肯雅热相同点在于传播途径完全一样,都是伊蚊传播;防控措施也相同,都是对发病人员进行防蚊隔离,灭蚊和清理孳生地,做好个人防护。不同之处是基孔肯雅热潜伏期短,传播速度更快,比登革热传播快两到三倍。虽然两者症状相似,都有发热、皮疹症状,但登革热通常是全身肌肉和骨关节痛,基孔肯雅热是小关节疼痛明显,个别患者持续时间较久。

预防基孔肯雅热的关键是灭成蚊、清积水、防叮咬。广东近期蚊虫已进入快速繁殖期,广东省已发生基孔肯雅热疫情,登革热疫情也进入快速上升期,号召大家清积水、灭成蚊、防叮咬。深圳市疾病预防控制中心消毒与病媒生物防控科副主任技师刘阳建议市民在家做好积水孳生地的清理,水培植物三到五天定期换水;做好防蚊措施,安装纱门、纱窗,睡眠时使用蚊帐;在户外活动时,尽量不要去阴暗潮湿的树丛,应穿浅色长袖衣裤,必要时涂抹驱蚊水。去外地旅游前要了解当地基孔肯雅热疫情流行情况,做好相关防蚊措施。

各企业、单位或居民区公园要及时清理绿化带的垃圾容器,定期清理排水沟和积水井,完善防蚊闸等防蚊设施,无法清理的积水定期投放灭蚊幼药物。尽量聘请专业的消杀公司开展消杀工作,尤其是在蚊虫密度高时,要加大蚊虫消杀力度。此外,还要做好防蚊灭蚊知识宣传,贴一些防蚊灭蚊的海报。

梅林街道公共卫生中心主任张颖介绍,街道已启动为期一周的“爱国卫生运动”,动员辖区单位、物业小区及广大居民开展“翻盆倒罐清积水,防蚊灭蚊齐动手”的专项行动。街道在保持一周一次的消杀基础上,增加对辖区重点场所的巡查及蚊密度监测,根据蚊密度监测结果及时调整消杀频次,以达到预防传染病的效果。