武汉图书馆案法院为何认定无罪!武汉大学图书馆性骚扰事件一审宣判,驳回了对当事男生的指控。这一事件始于2023年7月,一名女生在社交平台控诉邻座男生在图书馆自习时反复做出“下流动作”。帖子迅速引发广泛关注和愤怒,公众强烈要求严惩涉事男生。

同年10月,一篇以武大女生第一视角写的文章再次引爆网络。文章中,女生详细描述了她在图书馆遭遇的不雅行为,并强调这是对她人格尊严的严重侵犯。公众情绪被点燃,评论区充斥着愤怒的声音,肖某某的名字几乎成了过街老鼠。

迫于舆论压力,武汉大学很快作出决定,给予肖某某记过处分。然而,这份模糊不清的处分决定并未平息争议,反而引发了更多质疑。支持女生的一方认为处分太轻,而质疑者则担心仅凭单方指控就仓促定案是否过于草率。

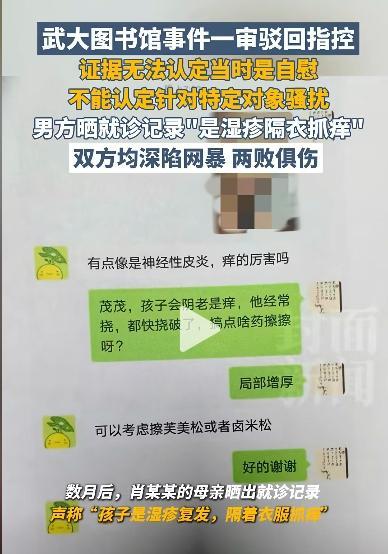

直到2024年6月,肖某某在民事法庭上提出了自己的证据。他提交了微信聊天记录、购药发票等,证明自己当时因腿部湿疹复发而坐立难安。其母亲还提供了医院诊断证明,显示肖某某因事件曝光后被确诊为“急性应激反应”,并需入院治疗。这些证据揭示了他在舆论风暴中的困境,计划中的保研资格和留学之路也因此中断。

法院最终认定肖某某的行为不构成法律意义上的性骚扰。判决逻辑围绕法律构成要件展开,关键在于“主观故意”和“行为性质”的认定。法院认为,综合全案证据,尤其是医疗记录和购药行为,肖某某的动作源于生理不适,而非出于性骚扰的主观故意。

这起事件不仅对肖某某造成了巨大影响,也暴露出高校应对机制的脆弱。校方最初的处分决定依据模糊、过程不透明,缺乏扎实的调查与程序正义。这警示所有高校,在面对高度敏感事件时,必须建立规范、透明、公正的调查与处置流程,既要维护受害者权益,也要保障涉事学生的申诉与辩护权利。

武汉大学图书馆事件的峰回路转让所有人陷入深思。在人人皆可发声的时代,我们是否过早地让道德审判取代了法律程序?如何在支持受害者的同时,守护“无罪推定”的法治底线,成为了一个值得深思的问题。

武汉图书馆案法院为何认定无罪。