欧洲高温超50度 地球怎么了 极端天气频发警钟。每天被海量社会新闻刷屏时,你是否总觉得看懂了热闹,却没看透门道?在这里,我会用手术刀般的视角剖开热点事件,从人情冷暖到规则逻辑,从个体选择到群体心态,带你看见新闻背后的「社会基因」。关注我,一起把碎片化信息拼成完整的社会图景 —— 真相,永远藏在细节里。

土耳其锡洛皮的街头,卖鸡蛋的小贩做了个实验。他把一颗生鸡蛋磕在沥青路面上,阳光炙烤下,不到5分钟,蛋白就凝固成了半透明的膜。当地时间7月25日,这个东南部城市的温度计指向50.5℃,刷新了该国2023年49.5℃的纪录。更惊人的是,当天土耳其132个气象站都打破了7月高温纪录。穿拖鞋的行人走着走着,鞋底突然粘在了路面上——沥青被晒得发软,像快要融化的巧克力。有老人坐在树荫下,手里的蒲扇扇得飞快,嘴里念叨:“活了70年,从没见过这么热的天。”

2023年8月,土耳其49.5℃的高温曾让欧洲人惊呼“末日来了”。那时气象专家还在分析:“这只是偶发极端事件,拉尼娜会带来短暂降温。”可谁能想到,仅仅两年,纪录就被捅破,50.5℃的高温像记重锤,砸碎了所有侥幸。更让人脊背发凉的是,这还只是7月——往年8月才是欧洲高温峰值,今年的热来得比往年早,也狠得多。

伊斯坦布尔的公交车站,金属座椅被晒得能烫伤皮肤,等车的人垫着报纸,报纸几分钟就被烤得发脆;雅典的消防员一天接到37起火灾报警,山林里的松树像被点燃的火柴,噼啪作响;罗马的喷泉成了“救命稻草”,游客围着喷泉泡脚,孩子们直接跳进去降温,管理员吹着哨子驱赶,自己却偷偷把矿泉水浇在头上。

这不是欧洲第一次“发烧”。2022年英国伦敦突破40℃,地铁轨道被晒变形;2023年法国南部45℃,葡萄藤被烤成枯枝。但今年的不同在于,高温不再是“南欧专利”——德国柏林连续5天超38℃,丹麦哥本哈根的运河水位降到百年最低,连以“凉爽”著称的挪威,都出现了35℃的反常高温。当地老人说:“以前夏天盖薄被,现在晚上开空调都冻不醒——不是空调冷,是热得根本睡不着。”

年初时,气象学家还在期待拉尼娜的“救场”。作为“天然降温剂”,拉尼娜会通过海洋环流暂时降低全球气温。可今年的拉尼娜像个失灵的空调,不仅没让地球凉快,反而让高温来得更凶。土耳其环境部的报告里写着:“拉尼娜的降温效应,被全球变暖的热浪彻底吞噬了。”

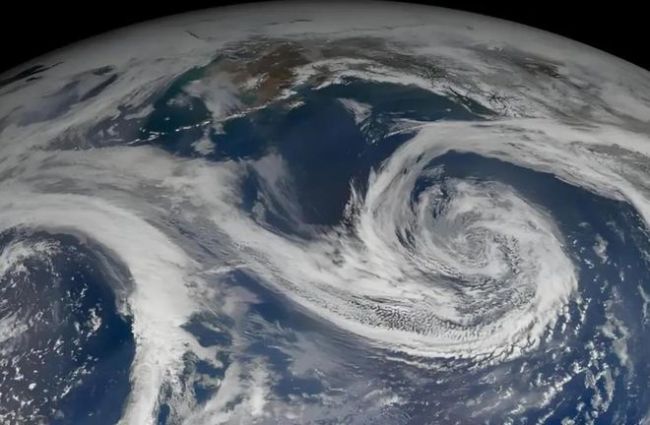

这不是个例。中国河北的暴雨、印度的热浪、巴西的干旱,看似不相关的极端天气,其实都被同一只手推动——全球平均气温的持续攀升。2023年成为“史上最热年”,2024年打破纪录,2025年才过7月,已有17个国家刷新高温纪录。联合国IPCC报告警告:一旦全球平均气温较工业化前上升1.5℃,15个气候临界点将被激活——北极冰盖消失、亚马逊雨林枯死、珊瑚礁大规模白化……而现在已经来到1.1℃,按当前速度,只剩3年时间。

有人说“50℃离我们很远”,可河北的村民在暴雨中转移时,绝不会想到:他们脚下的洪水和土耳其街头的高温,根源竟是同一个。全球变暖就像个失控的烤箱,不同区域只是“烤”的方式不同——有的地方被烤干,有的地方被烤得暴雨倾盆。

蒙特利尔议定书曾创造过奇迹。上世纪80年代,人类发现臭氧层空洞,197个国家联合签署协议,限制氟利昂排放。如今,臭氧层正在修复,科学家说“这是人类唯一一次成功逆转环境危机”。可面对温室气体,人类却像泄了气的皮球——最大的西方排放国接连退出气候协定,声称“温室气体威胁是谎言”。

这种分裂,让高温来得更肆无忌惮。土耳其的50.5℃背后,是全球每年400亿吨二氧化碳的排放;河北暴雨冲毁的房屋,映照着“减排承诺”与“实际排放”的巨大鸿沟。有环保组织算过:如果所有国家都兑现巴黎协定承诺,全球升温可控制在1.5℃内;可按现在的趋势,到2100年,升温可能达2.7℃——那时,50℃将成为温带地区的夏季常态。

普通人能做什么?有人在土耳其街头给流浪猫狗搭遮阳棚,有人在欧洲发起“无车日”,有人在中国践行“低碳出行”。这些行动看似微小,却像蒙特利尔议定书签署前的第一份请愿书——改变,从来都是从“少数人的坚持”开始的。只是时间已经不多了。

土耳其锡洛皮的傍晚,气温仍有42℃。卖鸡蛋的小贩收摊时,把没卖完的蛋放在路边:“明天再来,说不定能直接当熟蛋卖。”他的玩笑里,藏着难以言说的无奈。远处的气象站,红色预警灯还在闪烁,50.5℃的数字像个惊叹号,刻在地球的病历本上。我们总以为极端天气是“别人的事”,可当土耳其的高温、河北的暴雨、印度的干旱越来越频繁,才惊觉:这颗星球上,没有谁是局外人。