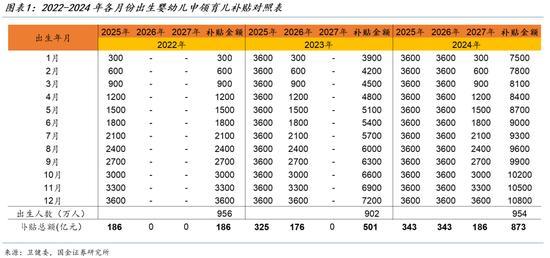

重磅育儿补贴背后的消费逻辑 市场风格切换催化剂。国家育儿补贴制度实施方案于7月28日公布,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,至其年满3周岁。育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元。对于2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。

此次育儿补贴的发放对象分为两类:一是2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,对应2022-2024年2812万人的出生人口,预计补贴规模共计854亿元;二是2025年1月1日之后出生的婴幼儿,预计960万人左右,补贴规模约为347亿元。因此,今年将发放的育儿补贴规模约为1200亿元。

育儿补贴的资金来源主要是中央财政资金,体现出“中央保基本、地方做增量”的政策思路。预计育儿补贴央地整体按照9:1共担,东部、中部、西部地区中央承担比例分别为85%、90%、95%。根据《方案》,中央财政自2025年起设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”,对发放国家基础标准育儿补贴所需资金,按比例对不同地区予以补助。

育儿补贴作为一项长期性制度安排,预计资金来源是一般公共预算。由于年初制定财政预算时,《育儿补贴制度实施方案》尚未落地,且财政部印发和年内修订的《2025年政府收支分类科目》都未包含“育儿补贴补助资金”这一科目,因此可能需要进行预算调整。预计追加赤字的概率较小,增量资金或来自于中央财政储备空间,如调入预算稳定调节基金或特定国有金融机构和专营机构上缴利润。

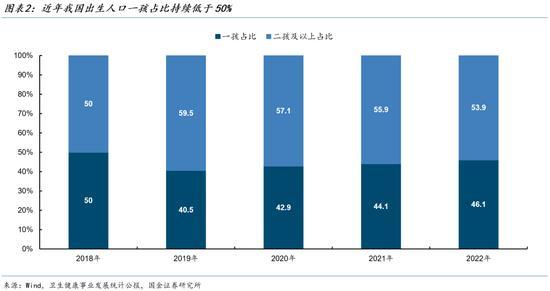

此次育儿补贴方案实现了全国范围的全覆盖,一孩、二孩、三孩均可领取补贴,标准相同。此外,育儿补贴全部以现金形式发放,免征个人所得税,在最低生活保障对象、特困人员等救助对象认定时,育儿补贴不计入家庭或个人收入。育儿补贴政策具有不可逆性,体现了政策“投资于人”的决心。未来补贴标准存在递增的可能性。

育儿补贴本质上是增加居民部门的转移性收入,提高其消费能力和消费意愿。国内研究经验证实了转移性收入的边际消费倾向显著高于工资性收入和经营性收入,年内育儿补贴的发放将提高对应家庭消费倾向0.2个百分点。2024年我国居民平均消费倾向为68.3%,今年发放1200亿元左右的育儿补贴将形成855亿元的消费支出,拉动社零增速0.18个百分点。育儿补贴对可选消费的支撑大于必选消费,有助于推动消费结构升级。此外,育儿补贴的落地有望成为市场风格切换的催化剂。