最近,一些市民反映在智慧停车场停车后收到催缴短信,点击链接后发现收款渠道并非官方,并且费用高于官方渠道。这引发了对中间商身份及其获取车主信息方式的质疑。

张先生于6月28日在一处智慧道路停车场停车后,收到了两条停车费用支付短信,但金额不一致。第一条短信提示他应支付64元停车费,来自一个名为“聚合停车助手”的软件。张先生表示自己从未在该平台上注册过,但短信中的车辆信息和停车时间都正确。两天后,上海停车官方平台短信显示只需支付48元。张先生对此感到困惑,不明白自己的信息为何会泄露。

周先生也遇到了类似情况,他在收到聚合停车的短信后支付了48元停车费,事后通过上海停车官方小程序查询,实际只需36元。他发现自己被加收了三分之一的停车费,而他从未注册过聚合平台,收到短信的手机号码也不是他上海停车绑定的号码。

许多市民表示,在聚合停车的界面上看到“上海停车”字样,误以为是正规收费途径,才交了更高的费用。郭先生付款前认定它是政府平台,毫不犹豫付了钱,但实际上他的车辆绑定在他爱人名下。

上海停车信息科技有限公司客服部经理蔡琼丽解释说,聚合平台通过车牌号在城市停车相关平台查询,获取用户未缴费订单,再加价推送短信。“上海停车”早在今年2月就发布过公告,提醒消费者警惕“聚合停车”,明确他们从未授权任何第三方平台进行停车费代缴。事实上,北京、长沙等多个城市的停车官方缴费平台也发布了类似声明。

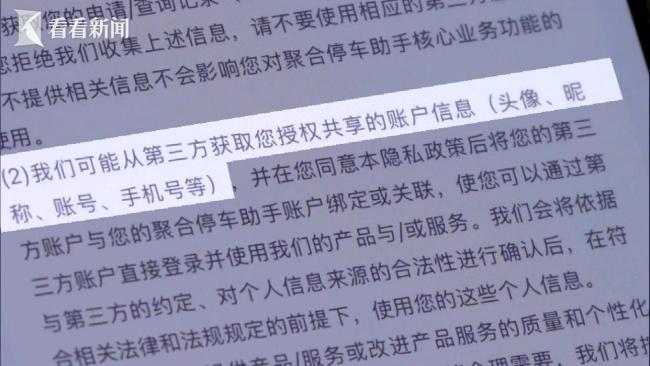

记者联系到聚合停车背后的企业主体负责人,七台河市加加网络科技有限公司法人李先生辩称,用户一定是在与他们合作的停车场绑定过车辆,系统才会触发提醒。他还表示,车主在与他们有合作的停车场等注册过信息,这些信息会被“共享”到聚合平台,他们的用户隐私协议中写着,用户在使用聚合接入的第三方服务时会被间接收集信息,包括查违章、道路救援、代驾等各种业务领域。

复旦大学信息学院副教授凌力指出,用户授权仅限于当次停车付费,不包括信息共享。这类无限授权本质上无效。法律人士强调,目的限制和最小必要是我国对个人信息收集的根本原则。车牌和手机号码属于敏感个人信息,受到法律保护,将收集到的信息默认跨平台共享涉嫌侵犯公民个人信息,即使相关程序在采集信息时曾弹出授权协议,也不是用户真实意愿的表达。

专业人士认为,在滥用个人信息后,冒用官方合作名义加价收费的做法可能涉嫌欺诈。上海人工智能研究院数字化治理中心主任彭嘉昊指出,这种行为很可能构成了诱导性消费,甚至是消费欺诈。

目前,微信上的聚合停车助手小程序已因欺诈行为被暂停使用,支付宝上也已无法搜索到。尽管从3年前起,全国多地交通主管部门就提示其违规风险,但这三年里,这家企业仍然继续滥用信息并用于牟利,相关监管滞后的问题值得深思。