汪苏泷在深圳暴雨中剪开雨衣自救,这场演唱会的意外让他想起了十年前那些未收版权费的歌曲。那时候他总说“作品活着比归属重要”,现在看来这句话有些可笑。

行业往往如此,善意换来的可能是重拳。7月25日,深圳下起大雨,演唱会进行到一半时,设备短路,伴奏消失。舞台上只剩下雨声和心跳声。汪苏泷站在台中央,雨水顺着脸颊流下。他弯腰剪开雨衣,罩住话筒。

“我们来唱《年轮》吧。”他说。三万个手机灯光亮起来,像星海一般。没有伴奏,没有音响,只有最原始的人声合唱。雨很大,但歌声更大。这也许就是他想要的答案。

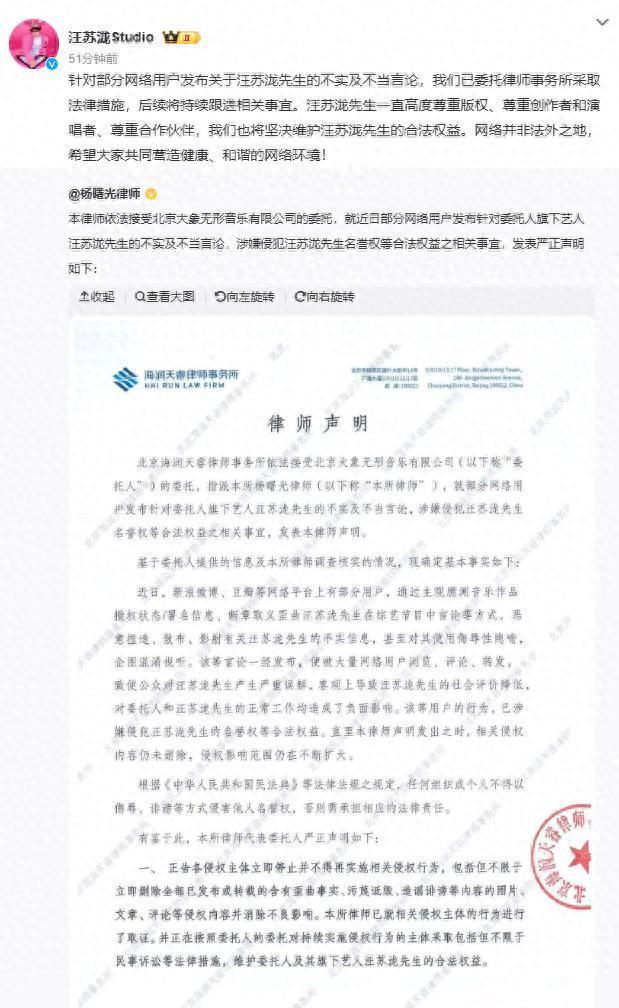

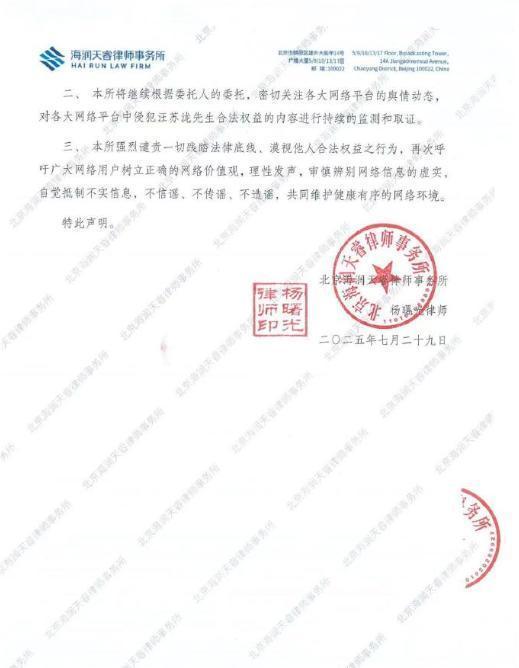

几天前,张碧晨工作室发表声明强调她是这首歌的“唯一原唱”。网络上议论纷纷,各种声音扑面而来。汪苏泷没有急着反击,只是让工作室发了个法律声明,援引《著作权法》,指出词曲作者拥有核心版权。制作人胡皓翻出2015年的邮件证明这首歌从立项开始就是男女双版同步制作。

事实摆在眼前,但事实有什么用?行业的游戏规则从来不是谁对谁错,而是谁的声音够大,谁的流量够足。汪苏泷大概早就明白这个道理。所以在那场雨里,他用“深圳不怕影子斜”的谐音梗隐喻自己的立场。台下的人心领神会。第二天这个话题冲上热搜,但这次没人再质疑什么原唱不原唱。

有时候艺术比法律更有说服力。汪苏泷一直在做一些“不重要”的事。他向乡村学校捐赠了包含30首作品的版权包,永久免费。贵州雷山县的留守儿童用侗语演唱他的《万有引力》,播放量过千万。现在已经有127所学校在使用这个版权库。

在《五十公里桃花坞》节目中,他担任“650电台”主持人,更像个治愈者。坞民们因为游戏吵架,他连夜写了一首《游戏而已》化解矛盾。歌词简单:“输赢不过三分钟,友情藏在你眼中。”

他说:“幽默不是讲段子,是帮人卸下铠甲。”六月份,他的《十万伏特巡回演唱会设定集》预售十天破千万。这本书公开了演唱会的所有成本分配——舞台机械占38%,特效占21%,版权支出占15%。有人称他“撕开了演唱会的黑匣子”。

也许他只是想让观众知道钱花在了哪里。深圳那场雨停后,演唱会继续。三万人唱完《年轮》,掌声热烈。

后来有乐评人写道:“当版权被曲解时,他用舞台主权正名;当自然阻隔交流时,他用肉身劈开通道。”听起来很煽情,但道理没错。

行业变了,以前大家还会讲点脸面,现在直接撕破脸皮抢。汪苏泷这种人在当今显得格格不入。他坚持一些看起来过时的东西——创作者的尊严、版权的边界、艺术的初心。

这些真的过时了吗?深圳暴雨那晚,当所有包装和修饰被剥离,只剩下纯粹的声音和真实的情感时,三万人选择了和他站在一起。也许答案就在这里。

多地中学把“深圳不怕影子斜”写进公民课案例,老师们用这个故事讲述“责任公民如何在困境中创造联结”。雨衣被剪开那一刻,音乐回到了原点。没有纷争,没有算计,只有歌者和听者在雨夜里相遇。

这也许就是汪苏泷想要守护的东西。在一个越来越浮躁的行业里,他选择做个清醒的理想主义者。结果会怎样,谁也不知道。但至少那晚在深圳,三万人和他一起淋了雨,一起唱了歌。这就够了。