释永信出事之后,少林寺变得比以前更加清净。一位朋友再次造访少林寺时发现,曾经拿着二维码到处晃悠的武僧不见了,卖药酒的小摊子也撤得干干净净,连60块钱一份的“天价素斋”都没人推销了。

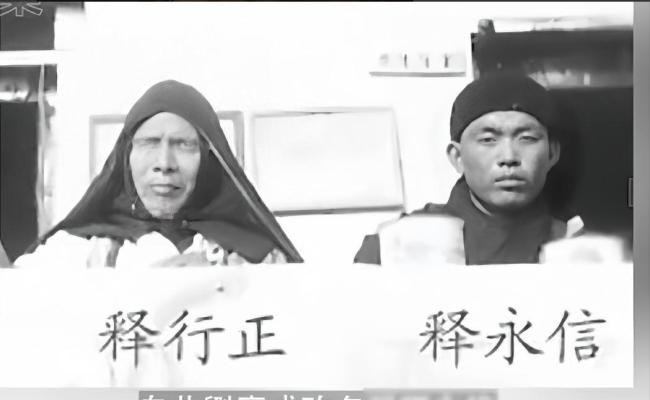

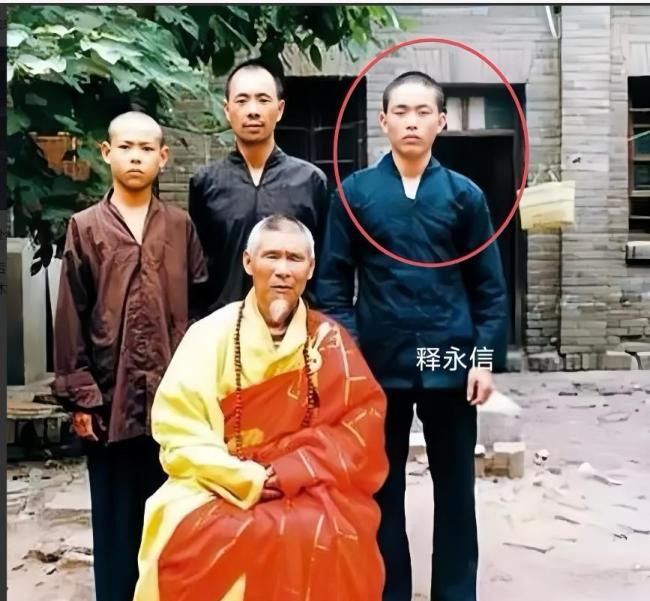

释永信16岁出家,22岁开始管理少林寺事务,34岁成为方丈,并获得“最年轻方丈”的称号。在他的带领下,原本破败的少林寺逐渐焕发新生。李连杰曾在节目中提到,拍《少林寺》时庙里真正的僧人并不多,大部分功夫都是编剧编出来的,但这些反而成了少林寺的“招牌绝学”。

为了推广少林寺,释永信不遗余力地搞“武僧演艺团”,国内巡演,海外推广,甚至培养童星如释小龙。这确实让少林寺名声大振,但背后的动机却从弘扬佛法变成了聚财敛银。在他的领导下,少林寺变成了一个不断涨价的景区,游客还没进山门就被各种收费项目包围。有人抱怨说,和尚们见香客就扫二维码,佛祖的名字成了生意的幌子,香火钱变成了豪车的油钱。

然而,释永信最终还是栽了。他被爆涉嫌刑事犯罪,挪用侵占寺院资产,还与多名女性保持不正当关系并育有私生子。这一纸通报下来,少林寺繁荣背后的那些见不得光的事儿全都露馅了。如今,释永信住的地方被绿铁皮封死,门窗紧锁,警戒线拉得严严实实,门口还有专人把守。寺内记录着释永信生平的纪念碑也被几块板子钉得严严实实,碑文都看不见了。那只雕刻精美的千年石龟也只能默默承受冷落。

在释永信掌权期间,少林寺更像是一个集团公司。每年全球200多场演出,几十个海外分院,武僧团频繁出国表演,授权游戏,开发周边商品……寺庙成了IP,方丈成了CEO,连佛珠都能当“金融产品”卖。游客在寺里看到的不是修行的僧人,而是开宝马的和尚和抱着电脑的武僧。有人爆料说,连跪拜都要给小费,扫码捐香火钱让人“开悟”什么叫金钱至上。

现在,昔日拿着二维码收钱的武僧们消失得无影无踪,卖药酒的小摊位也撤得一干二净。游客拍的视频显示,如今的少林寺似乎真的回到了应有的“清净”。没了扫码收费的喧嚣,没了武僧们在人群中穿梭推销,只剩下灰瓦朱墙和微风中的僧影。这才像个庙的样子。

少林寺景区的反应也颇具戏剧性。先是深夜紧急发公告说要全面实行线上预约购票,结果第二天上午又急匆匆撤回,说是系统升级暂时作罢,还郑重道歉。这番操作让网友调侃:“是不是内部也乱了阵脚?”

从商业化到现在的整顿,少林寺的故事反映了传统宗教与现代市场的碰撞。释永信当年喊出“僧人也要吃饭”,确实让破旧的庙宇焕发了新生,但当商业化走到极致时,人们开始质疑:“佛门弟子不是四大皆空吗,咋还要豪宅宝马相伴?”这些套路让游客看在眼里,信仰也跟着打了折扣。

有游客感叹:“没了释永信,也许少林寺才是真的少林。”也有人说,看透了这些套路后,再也不想去参观了。更多人则期待这场风波能让少林寺重回初心。随着事件的发展,释永信的名字似乎悄悄从少林寺的历史中消失了,连他的戒牒都被中国佛教协会同意注销。尽管如此,少林寺的游客数量仍然很可观,人们的热情没有因为这些变化而明显减少。这座千年古刹依然是无数人心中的“文化圣地”。

网友评论区也炸开了锅。有人认为,没有释永信,少林寺依旧是千年古刹;有了释永信,却差点成了千年笑柄。也有人表示,人心本就复杂,庙里的人也只是人。还有人调侃道:“本想去看大师讲禅,现在怕只能看墙和保安了。”

寺庙本身是没错的,错的是那些不知收敛的人。正如有人说的:毁掉少林寺名声的,从来不是外敌,而是贪欲。释永信的被调查已经让少林寺蒙上了一层阴影。虽然少林寺的庞大游客量和深厚的文化底蕴依然没有发生明显波动,但能否在这次风波之后重新洗净“污点”,重新塑造形象,仍然是个值得琢磨的问题。

真正让人唏嘘的,可能不是他的倒下,而是他曾经站得多高。曾有人说:“释永信就像少林寺的阿拉伯王子,一手拿着念珠,一手握着资产清单。”现在,他已然跌下了神坛。从今往后,少林寺或许再不会有第二个释永信了。最危险的欲望,不是藏在外面,而是披着袈裟躲在心里。