硝烟散尽八十年,一道历史的裂痕在银幕上被重新揭开。2025年8月3日,赵林山导演历时五年打磨的战争题材影片《731》最终定档于9月18日全国公映。消息在人民日报客户端等官方平台同步发布后,无数观众的手机屏幕上亮起了数字倒计时牌:距离那段不容忘却的历史重现银幕,还有46天。

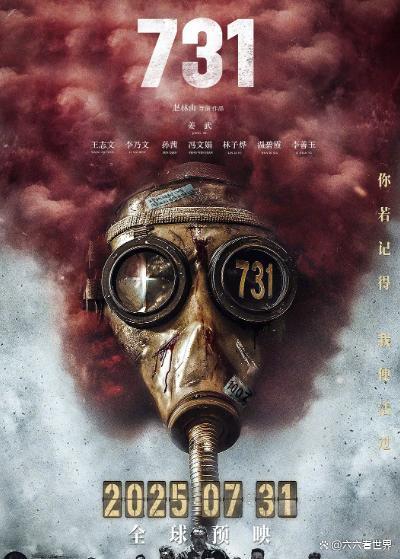

这部电影的诞生本身就是一场鏖战。早在2024年9月18日,制作方首次官宣影片计划于2025年7月31日进行“全球预映”。海报上醒目的日期曾点燃期待——7月31日,正是当年731部队代号的数字烙印。然而当观众点开预告片,直面冻伤实验、活体解剖等场景的血腥还原时,争议骤起。举报电话涌向监管部门,理由高度一致:“画面尺度过大,不适宜儿童观看。”

制作团队不得不按下暂停键。原定今年暑期档的亮相计划取消,各平台紧急撤下宣传页面。当舆论猜测影片可能无限期搁置时,2025年8月3日的定档公告犹如一记惊雷——9月18日这个更具历史重量的日期被最终敲定。从“731”到“918”,数字的转换背后,是创作与审查的艰难平衡,更是对历史记忆的庄重校准。

影片将镜头对准哈尔滨平房区那座人间地狱——对外伪装成木材厂,实则是日军731部队的细菌战实验场。在这里,超过一万名中国平民、战俘被冠以“马路大”的编号,沦为活体实验材料。电影通过一个小人物的命运轨迹,揭露三大反人类罪行:冻伤实验、活体解剖和鼠疫炸弹测试。这些场景并非艺术虚构,在哈尔滨的侵华日军第七三一部队罪证陈列馆中,实验器具、受害者遗物与档案文件默默佐证着银幕上的每一个画面。导演赵林山坚持:“历史是客观存在,传递真相才是对亡灵最好的告慰。”

当新版《731》经历撤档风波时,香港影艺戏院正掀起一场怀旧风暴。1988年,牟敦芾执导的《黑太阳731》因真实拍摄解剖场景和鼠群撕咬活猫镜头,成为香港分级制后首部Ⅲ级片,引发巨大争议。三十七年后的今天,这部“华语Cult片之王”为纪念抗战胜利80周年重映。8月10日的加映场次早已售罄,观众中有白发老者,亦有举着“铭记历史”纸板的青年。新旧两部影片隔空呼应,共同撕开历史伪装——当日本教科书仍在美化侵略,电影成为最锐利的真相之刃。

与《黑太阳731》的纪实恐怖风格不同,新版《731》选择以人性微光对抗集体疯狂。据透露,影片设置了一条关键叙事线:日军医田村良雄从执行命令到良心觉醒,秘密记录罪证。主演张家辉为贴近角色,七天内决定签约并蓄须减重,沉浸式演绎这场灵魂挣扎。编剧刘恒更将视角延伸至战后:美军为获取实验数据包庇石井四郎等战犯,东京审判的缺席成为历史之痛。这种处理暗合导演赵林山的创作宣言:“不煽动仇恨,而是通过人性救赎唤醒强国意识。”在血色历史中开掘人性的复杂光谱,或许正是新版超越前作的精神支点。

选择这一天公映,是意味深长的历史对话。1931年9月18日,沈阳柳条湖铁路的爆炸声拉开侵华序幕;2025年9月18日,电影院将成为新的历史课堂。当观众走出影院,看到海报上“全球预映”字样已替换为“正式公映”,这不仅是档期调整,更象征着一个民族直面创伤的勇气。影片结尾处,未被销毁的万人坑白骨成为无声证言。它们与哈尔滨罪证陈列馆的刑具、长春白求恩医科大学的解剖台共同构筑记忆之碑。当《731》的片尾字幕亮起,观众将带着同一个问题离开影院:如果遗忘意味着二次屠杀,我们该如何在历史的血泊中栽种和平之花?