美媒称中国正在赢得贸易战说明什么 美国政策失效。《华盛顿邮报》发表了一篇题为《中国正在赢得特朗普发起的贸易战》的评论文章,引起美国政界和媒体圈的广泛关注。这篇文章指出,中国不仅没有被特朗普的关税政策击垮,反而在经济、技术和国际话语权等多个方面超越了美国。

过去半年里,特朗普未能迫使中方作出重大让步。文章作者马克斯·布特是保守派建制派代表,他的结论是“中国赢了”。这背后的原因值得深思。

首先看经济数据。特朗普认为加税能逼迫中国屈服,自2025年1月上台后,他对中国商品加征了从10%到104%不等的关税。然而,现实并不如他所愿。中国的GDP增速达到5.3%,而美国仅为1.25%。中国对美出口依赖度从2018年的19.2%降至2024年的14.7%,东盟已成为中国最大的贸易伙伴。这意味着中国正主动减少对美国市场的依赖,构建更平衡的全球供应链。

与此同时,美国消费者为此付出了沉重代价。服装价格上涨44%,鞋子价格上涨19%,每个家庭平均多花2400美元。特朗普宣称的“保护美国就业”政策反而导致制造业岗位流失1.4万个。

特朗普的“硬扛”策略也彻底失效。当美国将关税推高至145%时,中国不仅对等反制,还利用稀土资源进行反击。全球90%的稀土精炼产能掌握在中国手中,美国车企和军工企业因此陷入恐慌。特斯拉和通用电气紧急呼吁停止封锁稀土出口。特朗普政府被迫批准恢复英伟达H20芯片对华出口,并搁置了台当局官员与美军会面请求。这种矛盾的操作暴露了美国战略的混乱。

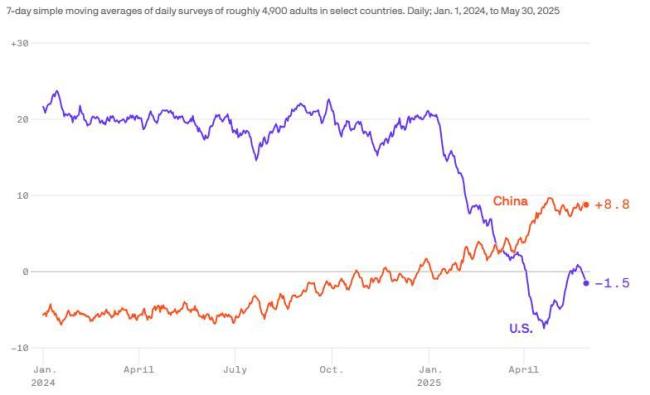

全球“去美国化”浪潮悄然兴起。特朗普的“美国优先”政策看似强硬,实际上却孤立了美国。印度拒绝配合美国制裁俄罗斯,日本和韩国对华经贸合作不降反升,连传统盟友澳大利亚都公开质疑美国的单边主义。中国在全球的好感度半年内上升8.8%,而美国则下降1.5%。这种声誉危机直接影响了美国经济,外国游客减少、留学生流失、美元贬值等问题接踵而至。

为了缓解国内压力,特朗普选择“战略性让步”,将关税降至30%,并批准中美经贸谈判。但这场“休战”只是拖延时间的权宜之计。斯德哥尔摩谈判后,中方宣布将对等关税延期90天,而特朗普始终未提最终期限。他既想维持“强硬派人设”,又害怕承担经济恶果,这种骑墙态度暴露了美国政策的脆弱性。

更深层次的问题在于,中美结构性矛盾远未解决。从稀土到半导体,从科技封锁到市场准入,美国始终找不到有效手段遏制中国崛起。

特朗普的单边主义政策撕裂了美国与盟友的关系,削弱了美国创新力,加速了中国技术突破。削减科研预算、限制移民、打压人才等政策不仅损害了美国自身,还为中国腾挪出发展空间。特朗普坚信“加税等于保护本国产业”,却忽视了全球化时代供应链的复杂性,最终转嫁给了美国消费者和企业。

未来,中美博弈将进入新阶段,谁能在科技、产业链、国际规则制定中占据主动,谁就能定义21世纪的全球秩序。正如布特所言:“美国试图通过施压遏制中国,却因内部政策削弱了自身实力。”这场博弈的输赢早已不限于关税数字,而是关乎整个世界的未来走向。