李萌是贵州某师范类院校的应届毕业生,今年4月通过校招向一所私立中学投递了简历。经过多次笔试和面试后,她最终拿到了录用通知并签订了三方协议。6月份她还参与了跟岗实习。然而到了7月,该中学突然通知她因招生情况未达预期,无法录用她。李萌因此错过了很多招聘机会,感到非常不公平。

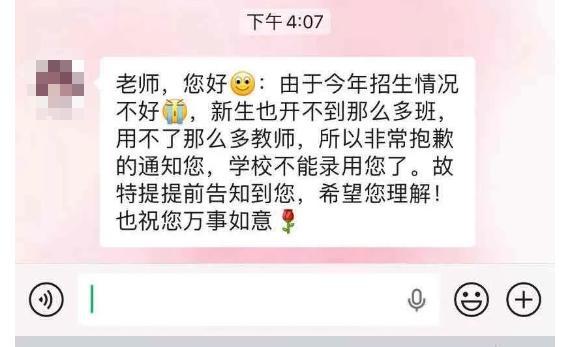

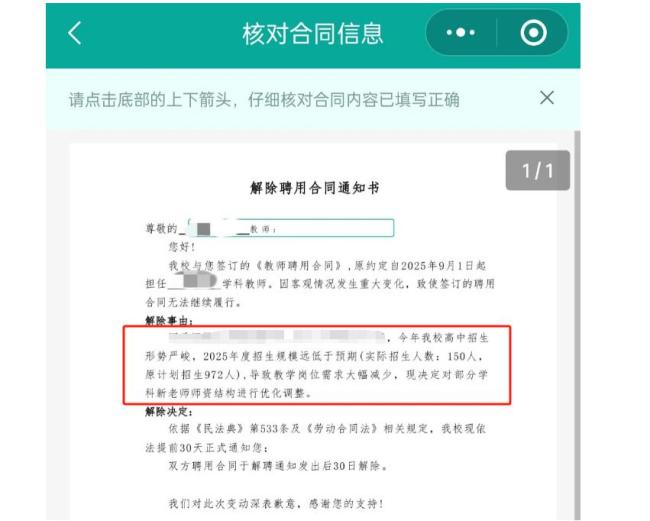

在调查中发现,全国多地不少新聘教师都遭遇了类似的情况。江苏的求职者小张与一所私立学校签订了就业合同,却在7月被通知不用来入职,理由是“学校招生人数锐减”。四川求职者杨雨则被告知推迟至明年入职,每月没有工资。湖北的王松则收到了调岗通知,可以入职但没有班级上课,每月仅有1000多元的保底。

这些新聘教师认为用人单位出尔反尔的行为给他们造成了损失。他们在达成约定后拒绝了其他工作机会,导致错过了教师求职的最佳时机。

学校方面解释称,招生情况不佳是意料之外,他们已经尽力提出解决方案,如延期一年入职、报销面试路费或调整岗位。但许多新聘教师表示沟通陷入僵局,无法接受学校的方案。

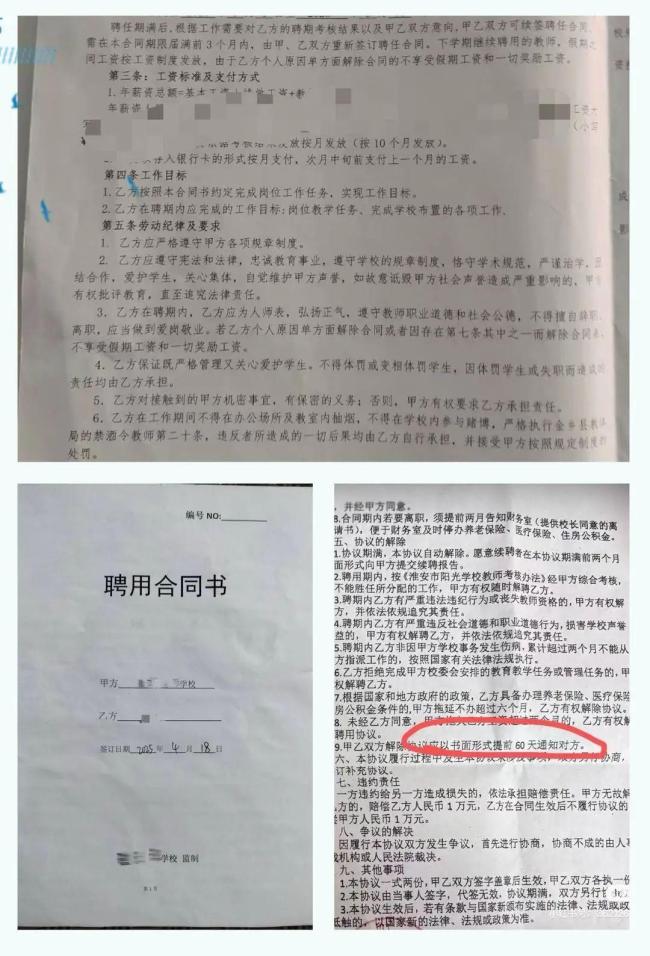

李萌签订的三方协议中提到违约责任由用人单位与毕业生依法约定,但她当时没有考虑太多,没有就违约情况进行详细约定。小张签订的合同中明确写有一方违约需承担赔偿责任,但对方以未正式办理入职手续为由不予认可。杨雨坚持认为合同有效,希望依法履约,但学校声称只是暂缓入职无需赔偿,并主张合同无效。

法律专家熊武林指出,如果新聘教师未实际参与工作,仅签订了预录协议或劳动合同,双方没有建立劳动关系,学校不需要支付经济赔偿金。但如果新聘教师已参与实际工作,则应根据具体情况视为已参与工作。此外,《民法典》规定,当事人在订立合同过程中有违背诚信原则的行为,造成对方损失的,应当承担赔偿责任。学校“以生源不足”为由单方面解除预录合同属于违约行为,被解约教师可以追究用人单位的责任并要求赔偿。

熊律师提醒求职者,在签订相关协议时要核实协议的有效性和合理性,保存证据,明晰违约责任,若合法权益受损,应当勇于拿起法律武器保护自己。