理想回应大量车主形象被抹黑 揭开争议背后的真相!一个月前,网络上突然掀起一股“嘲理想车主”的风潮,在抖音、小红书、微博等平台无处不在。“理想车主=中年大叔+素质低+压线停车”的标签迅速蔓延。这场舆论风波是怎么形成的?它背后究竟隐藏着什么?是真实现象还是刻意引导?

你可能也在朋友圈看到过这样的视频:地下停车场里,整齐排列的车辆中,唯独一辆理想汽车霸占两个车位;充电站里,其他电动车规矩地各占一格,偏偏两辆理想车东倒西歪地横跨车位线;路口处,一辆理想车跨越实线右转,恰好另一辆理想车从对向同样违规驶来,险些相撞。这些画面在社交媒体上传播,网友们开始戏谑:“100个车位的停车场能停几辆理想?答:两辆!入口一辆,出口一辆!”还有人拍到理想Mega逆行被大货车顶回去的视频,引发一片叫好声。

这些看似随机捕捉的瞬间,像是在告诉人们:理想车主就是这样不守规矩、素质低下。但事情真的这么简单吗?

李想曾经精心打造的理想车主形象是幸福家庭的载体,多子女家庭的首选,健康环保的典范。由于价格定位较高,理想汽车自然吸引了一批中产及以上阶层的消费者。为何这个原本光鲜的群体形象,突然间变成了被嘲笑的对象?

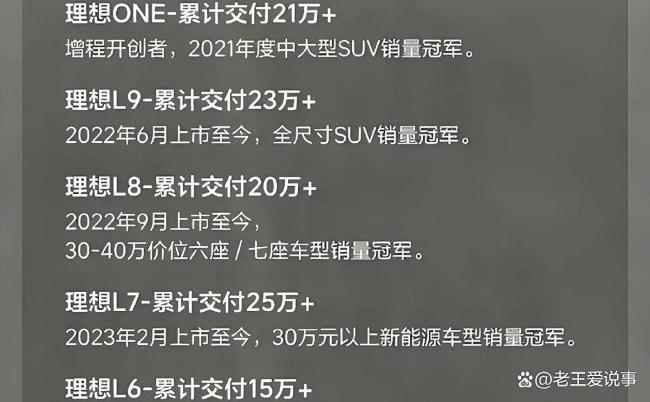

理想汽车已累计交付136万辆,庞大的保有量让它们在马路上随处可见。统计学告诉我们,任何大样本群体中都会有“害群之马”。当摄像头只聚焦于这些个例时,偏见就此形成。《交通安全研究》期刊2024年的一项研究表明,违章行为在各品牌车主中的分布并无显著差异。

2025年中国新能源汽车市场竞争白热化,理想i8与乐道L90等新品相继上市,市场份额之争暗潮汹涌。近年来汽车品牌间的舆论战已成为营销策略的一部分。李想曾公开表示去年的理想Mega风波是“汽车史上最大的抹黑事件”,这次针对车主群体的攻击,会不会是另一轮有组织的舆论引导?

理想最近的i8与卡车对撞测试引发争议,无意中将卡车司机与理想车主推向对立面。《商业伦理与汽车营销》的分析指出,当两个群体被人为对立,弱势群体往往会获得更多同情,强势群体则容易成为嘲讽对象。

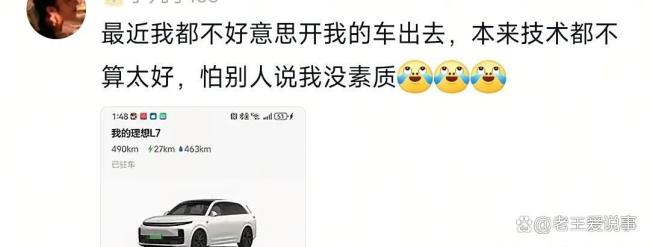

有理想车主无奈表示:“最近真不敢开车出门,生怕被贴标签。我开了三年理想,从没违章停车,现在却要为陌生人的行为‘背锅’。”也有网友直言:“攻击一个品牌的车主素质,这种行为本身就很low。这和说‘某品牌都是网约车’一样,是没有依据的污名化。”

汽车评论人赵松认为:“任何汽车品牌都不能决定车主的素质,素质是人的问题,不是车的问题。我们看到的可能只是被放大的个例,而非普遍现象。”交通心理学专家张教授则提出:“大型车辆确实对驾驶者的技术要求更高,部分车主可能因车身尺寸较大而在停车时显得‘笨拙’,这是客观存在的现象,但不应上升到素质层面。”

当我们面对这场舆论风波,不妨反问自己:我是否被社交媒体的算法推送所引导,只看到了想让我看到的内容?我是否曾经因为某个品牌车主的个别行为而对整个群体产生偏见?如果将镜头对准其他品牌的车主,是否也能捕捉到类似的违规行为?

北京师范大学媒体与社会研究中心的一项调查显示,78%的受访者承认会因为网络热点而对特定群体产生刻板印象,但只有23%的人会主动寻求更全面的信息来验证这些印象。这场风波给我们带来的启示远不止于理想车主的形象问题。它折射出的是当代社会信息茧房与群体标签化的普遍现象。

在信息爆炸的时代,我们每个人都应该培养媒体素养,学会用批判性思维看待网络热点,不随波逐流,不人云亦云。对于品牌方而言,用户教育与品牌形象的维护同样重要。理想汽车也许应该思考如何引导车主更文明地使用车辆,而不仅仅是被动应对舆论风波。

网络是把双刃剑,它能放大真相,也能扭曲事实。面对“理想车主素质低”的网络群嘲,我们需要的不是盲目附和,而是理性思考。每个人都是独立的个体,不应被简单地贴上群体标签。你身边有理想车主吗?他们真的如网络所描述的那样吗?或许答案远比我们想象的复杂。欢迎在评论区分享你的观察与思考。