近日,华希昆虫博物馆馆长赵力在云南哀牢山国家级自然保护区2450米海拔高度发现了一种昆虫。最初,他称其为“威氏王天牛”。然而,报道后有网友质疑该昆虫的学名应为“三栉牛”。

赵力随后表示,此前说法确实有误,并向公众道歉。他解释说,“威氏王天牛”正式的中文名称是威氏王三栉牛,属于三栉牛科,中国境内分布有5种,是一个非常小众的科。而常见的天牛则属于天牛科,全球超过2万种,中国约有2000余种。由于外观相似,有些网友也称这种昆虫为“云南王天牛”。

赵力对之前将“威氏王三栉牛”误认为“威氏王天牛”的说法给读者带来的困扰表示歉意,并感谢网友的质疑精神和对科普内容的认真态度。他表示,作为科普人士,应该更严格要求自己,力求将来做到零质疑,在保证学术准确性的基础上,为大家提供喜闻乐见的科普内容。

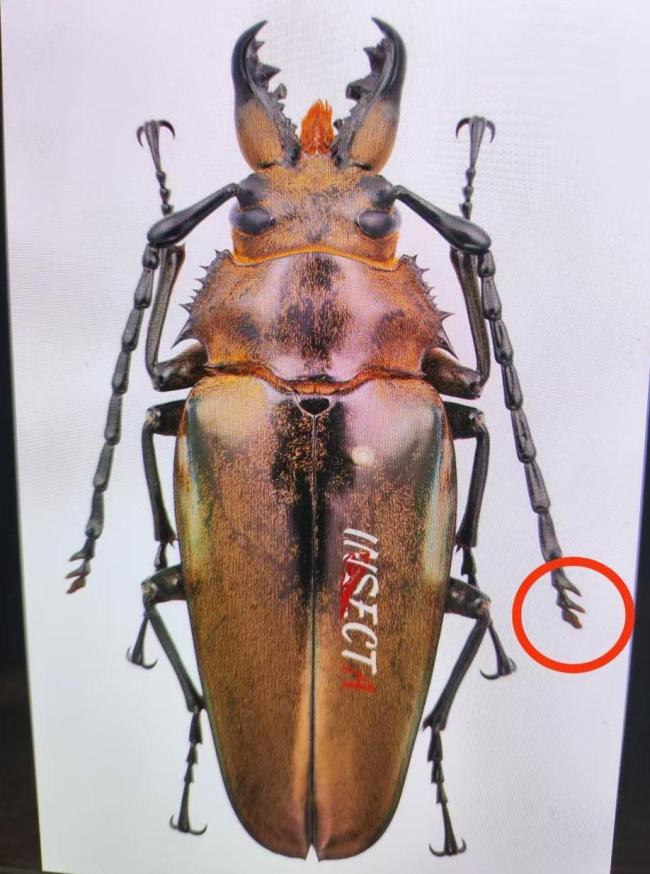

安庆师范大学生命科学学院动物教研室教授门秋雷博士介绍,天牛科与三栉牛科在外形上很相似,这是趋同演化的结果。不同的生物因生活环境相似而独立演化出相同的特征,比如鱼和海豚的流线型体型。天牛科和三栉牛科都有很长的触角,但区别在于天牛科的触角末端三节一般与其他节形状相似,不呈现栉状;而三栉牛科的触角末端三节呈栉状,这也是三栉牛科名字的由来。

门秋雷博士进一步解释说,天牛科隶属于叶甲总科,三栉牛科隶属于鞘翅目拟步甲总科。威氏王三栉牛(Autocrates vitalisi)在国内分布于云南、广西、四川和重庆,与天牛科物种最大的区别也是触角末三节的栉状特征。

报道中出现的差错和疏漏已引起重视,相关媒体表示将进一步强化多方核实,为读者呈现更多高质量的内容。