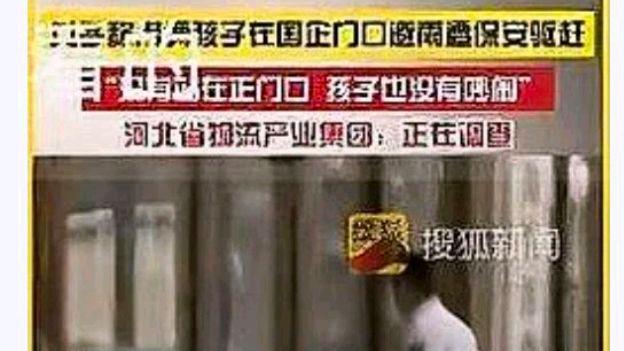

母亲称带孩子避雨遭国企保安驱赶 事件引发社会关注!8月13日,河北的闫女士带着两个孩子在河北省某物流公司门前躲雨时遭到保安和另一名工作人员驱赶。工作人员表示,集团已关注到此事,内部相关部门正在开展调查核实工作。

这起避雨事件虽小,却折射出社会温度与制度弹性的深层矛盾。事发于2025年8月12日下午5时,石家庄突降大雨,闫女士带两名幼子(8岁和10岁)在河北省物流产业集团大楼无障碍通道旁避雨。保安及一名工作人员以“公司门口禁止停留”为由强硬驱离,闫女士称对方态度凶悍如训斥小孩,孩子受惊主动要求离开。闫女士携带4个行李袋,因雨势过大无法立即离开,滞留几分钟后才离去。

河北省物流产业集团热线工作人员明确表示:无禁止避雨规定,避雨区域属公共空间,行为合理;已启动内部调查,将公布结果。企业未回避责任,但调查效率与诚意仍需后续行动验证。

保安驱赶行为可能源于对“维持门前秩序”的刻板理解,忽略了极端天气下对弱势群体的基本关怀。国企作为公共服务延伸主体,其空间管理应平衡安全管控与应急包容性,而非将“秩序整洁”凌驾于人文需求之上。该集团官网强调“科技创新与社会责任”,但事件暴露其基层服务意识薄弱,制度未下沉至执行层。对比历史案例,2018年中通快递暴力分拣事件后,企业迅速道歉、追责、全赔并优化流程,体现了问题导向的整改逻辑——本次涉事企业能否同等担当?

网友普遍质疑:“避雨非破坏,何至驱赶?”尤其针对带幼子的母亲,更需特殊关照。古时大户尚留屋檐供路人避雨,现代企业反失此善,被斥“比雨更寒心”。部分观点认为保安可能受制于考核压力,“丢饭碗”担忧导致行为变形,根源在于企业管理指令缺乏温度。有评论对比南北差异:南方商户普遍包容避雨者,而北方部分城市更重“面子工程”,反映出社会治理理念的区域分化。

企业需明确写入“极端天气开放避雨区域”条款,如规定避雨时限、划定安全区域,避免执行层自由裁量失当。保安不应是冰冷的“门禁工具”,而需培训为危机响应的第一触点。可参考银行网点“爱心驿站”模式,将避雨、饮水等纳入服务标准。政府可推动商场、便利店、公交站等增设临时避雨点,并配标识指引。如日本“雨天借伞”公益网络,降低单一场所压力。

事件虽小,却如一滴水映照阳光——企业的社会责任不在口号,而在保安面对淋雨母子时那句“请进”的善意。若河北省物流集团借此事重构人性化制度,或可化危机为转机,重获公众信任;反之,若仅“调查”了事,恐将坐实“国企冷漠”标签。规则是冷的,但执行规则的人可以是暖的,这份暖意恰是文明社会的基石。