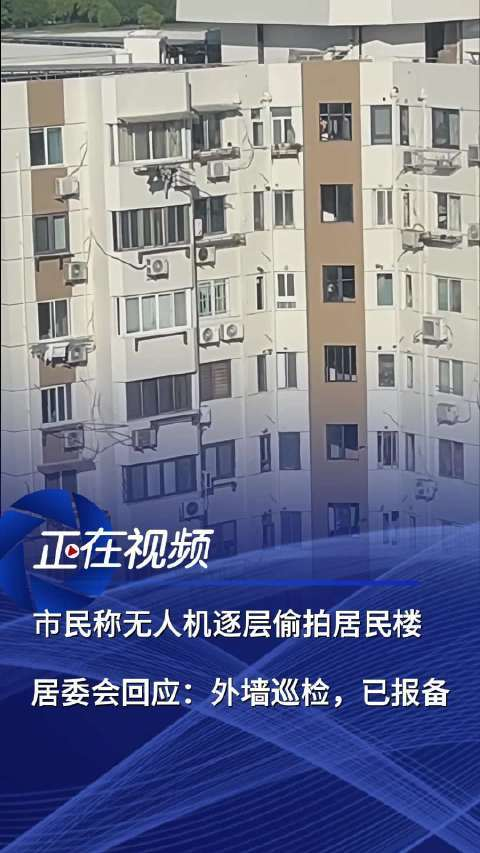

2025年8月14日,上海徐汇区一架无人机在居民楼外墙逐层盘旋,每扇窗前停留数秒。这一事件迅速引发公众对隐私安全的集体焦虑。尽管官方回应称这是例行外墙巡检并已向居委会报备,但解释未能平息市民疑虑,反而激化了技术进步与公民权利之间的矛盾。无人机作为城市治理工具,其边界何在?个人隐私如何在低空领域中得到保护?这不仅是上海的问题,也是全球智慧城市发展中亟待解决的难题。

此次事件展示了无人机技术在城市治理中的积极作用与公众隐私担忧之间的冲突。高层建筑外墙隐患排查传统方法效率低下且风险高,而无人机凭借高清摄像头和数据采集系统,能够实现360度无死角扫描,精准定位隐患,大幅缩短时间、节约成本,并有效规避高空作业的生命风险。例如,奉贤区千亿物业引入高精度专业无人机对老旧小区外墙进行“体检”,生成详细电子报告;泰兴市住建部门也将无人机智能巡检纳入建筑安全专项行动。然而,当无人机越过物理界限直接窥探到居民的私人空间时,公共利益与公民隐私权产生了不可调和的冲突。

问题的核心远不止于是否报备。它暴露了当前无人机在城市公共事务应用中的政策空档与责任边界模糊。居委会的“报备”仅是行政流程,与居民的充分知情权相去甚远。多数居民并不清楚无人机何时、何地、为何拍摄,也未被征求隐私数据采集的同意。这种模式本质上是对公民知情权的漠视。此外,数据采集的最小必要原则与后期使用规范亟需明确。法律专家强调,即使出于公共利益,数据采集也应严格限制在必要范围内,并确保数据透明、可追溯、可控,防止滥用。韩国在无人机监管方面通过《航空安全法》明确空域分级管理,并强制要求运营主体对飞行数据实施至少三年加密存储,跨境数据传输须经政府认证安全网关,违规者面临高额行政处罚。这种精细化管理正是我们亟需补齐的短板。

在这场技术与伦理的博弈中,被忽视的利益相关方责任亟需厘清。物业公司作为居民与技术之间的“守门人”,不仅要确保作业合法合规,还应成为居民知情权的第一道防线,主动告知居民作业时间、目的、范围,并公示数据处理的责任主体和投诉渠道。无人机技术开发商不能仅停留在技术创新层面,更应将隐私保护融入技术伦理,研发具备隐私模糊化、区域限制拍摄等功能的无人机系统,从源头减少隐私泄露风险。数据使用者必须严格遵守数据安全法规,确保数据全生命周期的安全与合规,杜绝数据滥用或泄露风险,并建立严格的内部审批和审计机制。

要化解这一冲突,构建和谐共生的智慧城市,需要自上而下的多方协同治理。城市规划部门应将无人机作业规范纳入智慧城市顶层设计,明确公共利益与个人隐私的界限,划定清晰的“空中红线”。立法层面应尽快填补无人机公共应用场景下的告知、采集、存储、使用、销毁等全链条数据处理规范,并建立健全公民异议权和投诉机制,让居民有权知道、有权拒绝、有权追责。同时,借鉴国际经验如韩国法院在2024年“无人机偷拍案”中首次划定“15米隐私保护缓冲区”,明确未经许可在建筑物周边15米范围内航拍构成对隐私权的侵犯,并创造性地引入“设备制造商连带责任”规则,规定无人机厂商若未预装地理围栏系统需对用户侵权行为承担部分连带赔偿责任。这种技术与法律责任的联动才是推动行业健康发展的关键。

飞翔的无人机是城市发展的翅膀,但其边界必须由法律与伦理共同划定,我们的隐私才能安然栖息。未来智慧城市应当是科技与人文的交响,而非一方压倒另一方的独奏。否则,我们所追求的“智慧”最终只会沦为“监控”的代名词,那将是比任何外墙空鼓更令人心寒的城市病。