医院弄错患者CT图像致女子被误诊 流程漏洞酿悲剧。四川省人民医院因CT检查流程漏洞,导致58岁的翟女士被误诊为“特发性肺间质纤维化”,这种病的中位生存期仅2-4年。在服用昂贵抗纤维化药物尼达尼布三个月后,复查才揭穿这场乌龙。这一事件暴露出医疗管理中流程设计粗疏、责任意识缺位、纠错机制失灵等系统性缺陷,其警示意义远超个案本身。

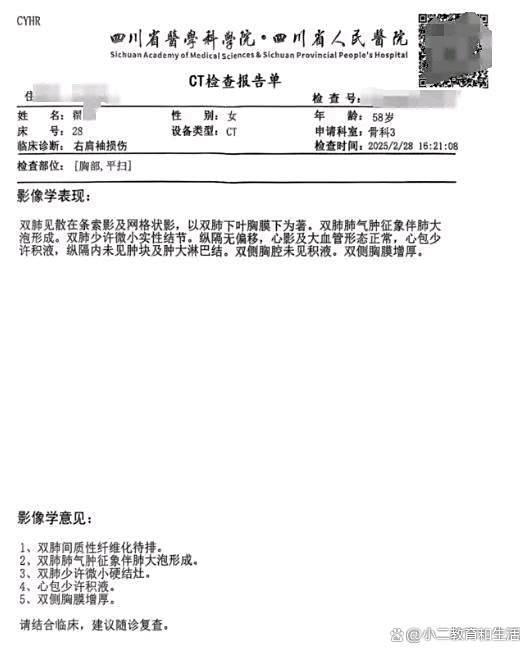

据院方说明,事故源于一名患者误入检查室的偶发事件。但后续处置暴露了人为与系统的双重失守:医生未在扫描前二次确认患者信息,致使他人影像混入翟女士账户。系统逻辑存在致命缺陷,当发现错误后,医生虽补做翟女士本人的CT,但系统未能自动覆盖错误图像,反而保留两份矛盾报告,最终诊断环节调取的仍是他人影像。翟女士半年前体检肺部无异常,此次CT却显示“双肺间质性纤维化待排”,病情进展速度明显违背医学规律,但医生未对此矛盾点深究,直接确诊“绝症”。这些漏洞揭示医院过度依赖技术自动化,忽视基础人工核对环节,将患者安全置于不可控风险中。

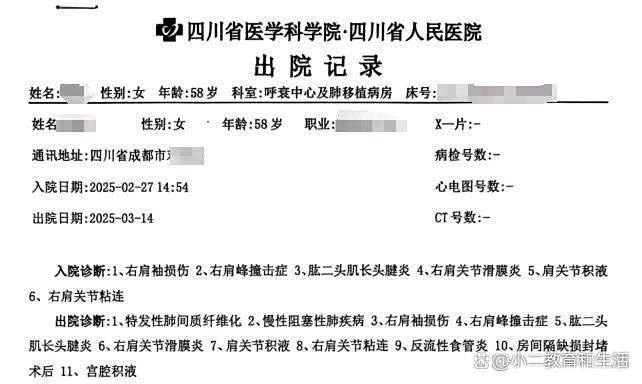

误诊对翟女士一家造成三重创伤:精神摧残,全家陷入长期悲痛,心理阴影难以量化;药物健康风险,尼达尼布作为抗纤维化靶向药,可能引发肝损伤、腹泻等副作用,三个月服药期的潜在影响尚未明确;经济负担,药物费用及多次复查开支本可避免,而家属奔波维权更导致误工损失。尽管院方致歉并承诺赔偿,但双方协商僵局暴露医疗纠纷处理机制的无力——患者需自行举证损害、鉴定因果关系,而精神损害赔偿上限仅10万元的规定,与真实痛苦严重失衡。

医院声称已改进核对机制,但若止于技术补丁,难防类似事故。根本性改革需三管齐下:强制双核验制度,检查前医护双人核对身份,扫描后即时由患者确认影像归属(如屏幕显示姓名),从源头堵住张冠李戴;建立错误拦截系统,当同一账户出现多份同类检查时,系统自动预警并锁定报告,强制人工审核;完善纠纷解决路径,借鉴《医疗事故处理条例》,推动第三方调解委员会前置介入,并依据《民法典》第1218条扩大精神损害赔偿范围,承认“误诊焦虑”的独立伤害价值。

此次误诊无关高精尖技术短板,而是基础管理溃堤。当“患者B误入检查室”这样的寻常变量便能击穿全流程,折射出医院对标准化操作的漠视。比机器更需升级的是渗透到每个环节的责任意识,唯有将患者安全视为不可妥协的底线,方能真正实现“零误诊”承诺。否则,任何“绝症”都可能成为流程漏洞的牺牲品。