山东为何能成北方经济“压舱石”。作为稳居北方第一、全国第三的经济大省,上半年山东地区生产总值增长5.6%,好于全国0.3个百分点,稳稳扛起北方经济“压舱石”的重任。

更亮眼的是这份答卷里的“冠军成色”,上半年,山东国家级制造业单项冠军数量全国领跑,国家级战略性新兴产业集群规模位居榜首……素来以“大块头”企业云集、传统产业根基深厚为标签的山东,经济正发生什么样的变化呢?

“三箭齐发”主要指标增速好于全国

一个个老厂房里的智能生产线,一座座车间里的数字化管控系统,眼下的山东,转型升级正提速推进,传统产业焕发出新的生机。今年上半年,山东8858个工业项目按下技改“加速键”,技改投资同比增长5.5%。

家务机器人️洗地、烹饪、熨衣,电动垂直起降航空器穿梭城乡,今天的山东,新质生产力正加速孕育。上半年,山东高技术制造业增加值同比增长11.1%,高新技术产业产值占比攀升至55.2%。

从新型储能试点到核电基地开发建设再到零碳港口,山东“逐绿向新”的脚步正越走越疾。如今山东非化石能源发电装机占比已达53.1%,较三年前实现翻倍;绿电发电量占全省用电总量的34.6%,较去年同期提升5.6个百分点。

山东省发展和改革委副主任刘勇:上半年规上工业增加值、社会消费品零售总额、外贸进出口等主要指标增速持续好于全国,(山东)以产业升级、能源转型、数字赋能协同催生新质生产力,为经济长期向好积蓄了后劲、夯实了支撑。

升级打拼关键词:破局聚链转化逐绿

这份“稳健向好”的成绩单背后,藏着山东破解“产业偏重、能源偏煤”老难题的决心,更透着建设“绿色低碳高质量发展先行区”的闯劲。北方大省如何撕掉“传统”标签?今天,我们从“破局、聚链、转化、逐绿”四个关键词,看懂经济大省山东这些年的“升级打拼记”。

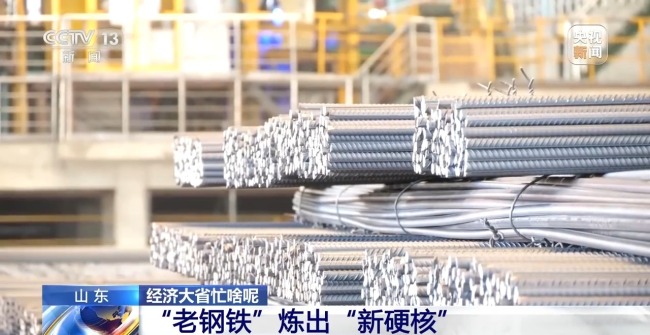

“老钢铁”炼出“新硬核”

首先第一个关键词,就是“破局”。提到山东工业,不少人会想到“重”——钢铁、化工等传统产业占比高。但今年,泰安一家民营钢铁企业却在行业低谷期实现利润攀升,把“重产业”做出了“高附加值”,来看看它破局的秘诀在哪。

这款泛着冷光的钢卷,看上去和普通产品并无两样,但是却能承受1000兆帕级超高强度,用它制造的汽车冷弯方管,安全性能大大提高。

再来看这个,最新研发的锚杆能承受700兆帕强度应力,与普通的锚杆钢筋相比,腐蚀率降低50%,这让它可以成为煤矿工人的“安全保护神”。这家传统钢企里,这样的创新产品并不少见。企业负责人告诉记者,对于传统钢铁企业,不加大力气做研发做创新几乎没有出路。

石横特钢集团总经理张连航:钢铁企业,我们不图做大,我们要做精做强主业,我们这几年的企业研发费用,占到了销售收入的4%,我们也拥有国家级的企业技术中心。

如今企业生产的多款产品国内市场占有率均超过了50%,居行业首位。产品升级了,管理也得跟上“智能节奏”。在企业的零碳智慧管控中心,大屏幕上每分钟闪过50多万个生产数据:从高炉温度到钢材厚度,从能耗指标到环保参数,全流程实时可控。

总台记者曹俊懿:现在我所在的位置是集团的零碳智慧管控中心。可以看到在我身后的这片巨大的屏幕上,显示着实时的数据与画面。工作人员会在这里对生产的全流程进行实时监控与反馈。

这样的全流程智能化操作让企业的生产效率提升了68%,每年带来的降本增效就超过1亿元,企业也被工业和信息化部认定为“国家级智能制造示范工厂”,走出了传统行业创新升级的新路子。

19条标志性产业链“强筋健骨”

破解了单个企业的“转型题”,山东还要答好整个工业的“升级卷”。这也就来到了我们第二个关键词:聚链。

今年,山东瞄准人工智能、电子信息、装备制造等19条标志性产业链重点发力——这19条链去年营收占全省工业的90%以上,其中七成是新兴产业和未来产业。这些“新脊梁”,正在让山东工业从“量大”向“质强”转变。

总台记者宋建春:我现在是在山东省济南市一家生产“具身智能”人形机器人️的企业采访,正在给我拍摄的这位同行是一位与众不同的摄像师,它是谁呢?现在请我的同事用镜头给大家展示一下它的庐山真面目。

机器人️摄像师的名字叫“行者泰山”,它的关节里藏着50多项核心专利,还融入了DeepSeek大模型。它的孪生兄弟前不久在世界人形机器人️运动会上,因为摔断一条胳臂仍坚持跑完全程,被网友亲切地称为“机坚强”。

从实验室走向市场前沿,“行者泰山”人形机器人️的快速成长,离不开政策的“阳光雨露”。今年5月,山东出台支持人工智能全产业链的一系列政策措施,从市场对接、资金扶持到人才引育,给企业送上“全周期礼包”。而“行者泰山”的研发企业,正是这份政策红利的直接受益者。

山东优宝特智能机器人️公司负责人范永:给我们对接了比如说消防救援、应急救援啊,这是最实实在在的,一个是市场,一个是资金。然后其实在人才方面,也给我们很多这种支持。

产业链的“强”,还体现在“补链延链”上。在青岛城阳,一个为轨道交通产业链“补链延链”的招商计划这几天正在实施。在链主企业青岛中车四方股份公司的带动下,已经有240家配套企业开始扎堆落户。

青岛某轨道交通配套企业负责人温晓光:我们估算了一下上半年的产值情况,大概到目前为止是8000万,这和去年同期数据相比接近翻了一番。

今年以来,山东在技术攻关、市场开拓等方面为19条标志性产业链协调解决难题420个,推动出台了27项支持政策。

山东省工信厅副厅长王茂庆:年内再谋划实施25场以上重大活动,再出台20项左右重要政策,促进各类资源要素向产业链集聚。

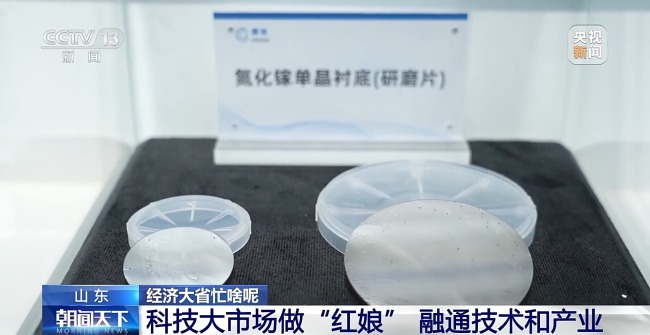

科技大市场做“红娘”融通技术和产业

第三个关键词,就是转化。产业链要升级,科技是“发动机”。但不少企业常犯愁:“有需求找不到技术,有专利变不成产品”。针对这个痛点,山东在济南打造了一位“科技红娘”——山东科技大市场,为科技成果转化提供“全生命周期”服务。像一根头发丝粗细的杂质,曾难住一家半导体企业,山东科技大市场这个红娘是如何帮它破局的?

氮化镓,是5G通信、新能源汽车的“关键材料”,对洁净度要求苛刻。

山东晶镓半导体有限公司总经理王守志:一根头发丝粗细的颗粒都算是大的杂质,之前我们没有很好的颗粒清洗技术,导致我们产品的品相上不去,那么自然价格和销量也就上不去。

转机来自山东科技大市场的大数据。工作人员从5万多项专利库中“筛”出了匹配项——山东大学晶体材料国家重点实验室的氮化镓单晶制备技术,刚好能解决企业难题。

山东科技大市场业务经理王昊:我们以“专利作价入股”的方式,促成山东大学以500万元的价格,将4项相关核心专利转化到晶镓半导体,帮助企业突破技术瓶颈,实现了快速发展。

科技大市场做“红娘”让实验室的“创新种子”在车间里“开花结果”,让企业的“技术渴求”精准对接科研的“智慧成果”,山东科技大市场正在打破“实验室”和“车间”的墙,构建起了一站式成果转化应用服务平台。

山东省科学技术厅副厅长梁恺龙:山东科技大市场已汇聚服务机构780家,技术经理人6000余名,挖掘技术需求6700多项,挂牌成交科技成果1400余项。

新能源赛道开启“加速跑”

接下来就是山东经济发展的第四个关键词——逐绿。山东的另一个“老难题”,就是能源结构——能源消耗和碳排放都占全国了1/10,“偏煤”的标签怎么撕?今年,山东在新能源赛道上开启“加速跑”。

就在这几天,全国第一个100%绿电直连零碳产业园在山东东营落地。这个产业园有个“特别之处”:本地风电、光伏发的绿电,不进大电网,而是直接通过专线供园区企业使用,真正实现了“零碳运营”。

东营时代项目指挥部办公室负责人胥海涛:其核心在于采用“绿电直连”模式。绿色能源实现发电、储能、组网、用电的一体化运行。真正实现“电从身边来、能在园内储”,在保障用能稳定安全的同时,为园区生产贴上了“绿色标签”。

不止于“零碳产业园”,胶东半岛千万千瓦级核电基地有了新进展:海阳核电3号机组近日完成大型模块吊装,已全面进入安装、调试阶段。

山东核电有限公司董事长刘非:海阳核电规划6台机组,2032年全面投运后,海阳核电年发电量可达609亿度,约可满足7000万居民全年生活用电需求。

山东新能源发展的“底气”,不仅体现在能源基础设施中,还藏在电网数据里。今年7月3日,山东电网用电负荷创历史新高,达1.1483亿千瓦;同一天,新能源出力也刷新纪录,达6079万千瓦——高温天里,“绿电”扛起了保供大梁。

山东省能源局电力处负责人王景:电网负荷与新能源出力同创历史新高,体现了新能源在迎峰度夏关键时刻的支撑作用,这在一定程度上反映了山东新型电力系统建设成效。

今年上半年,山东可再生能源累计装机规模突破1.27亿千瓦,成为我国东部沿海首个可再生能源装机过亿且占比过半的省份;上半年实现全省新增用电量全部由“绿电”供应。

山东省能源局副局长岳建如:我们将在清洁能源规模化发展、化石能源清洁高效利用、先进能源技术和体制机制创新等方面先行先试,蹚出大省路径。

“挑大梁”的大省敢闯敢试主动探路

从石横特钢车间里“智能炼钢”的火花❇️四溅,到“行者泰山”运动会上机器人️大赛的精彩对决;从科技大市场用专利为企业“搭桥牵线”,到零碳产业园里绿电直接送进生产线——山东正一步步把“产业偏重、能源偏煤”的老问题,酿成高质量发展的新机遇。

作为北方经济大省,山东不只是稳稳托住“稳增长”的基本盘,更主动扛起“探路子”的责任:这份不等不靠、敢闯敢试的“挑大梁”自觉,正是一个经济大省该有的模样。