为求职大一就开始实习? 到底值不值 高校与职场的鸿沟!大一就开始实习,这曾是职场“卷王”的专属标签,如今却成了无数大学生的标配。艾瑞咨询数据显示,名校生大一实习率高达41.1%,双非院校更是飙升至59.5%,短短三年内数据翻了一倍。这种现象实际上是一场被“三段以上实习经历”的校招要求推着走的集体焦虑症。中国劳动关系学院副教授孟泉指出,这种“过度实习、过早实习”的现象揭示了高校人才培养与用人单位需求之间的鸿沟。许多学生还没来得及享受大学生活,就被迫提前踏入职场,我们不得不反思教育体系如何才能与真实就业市场无缝衔接,让“低成本试错”成为真正的成长契机。

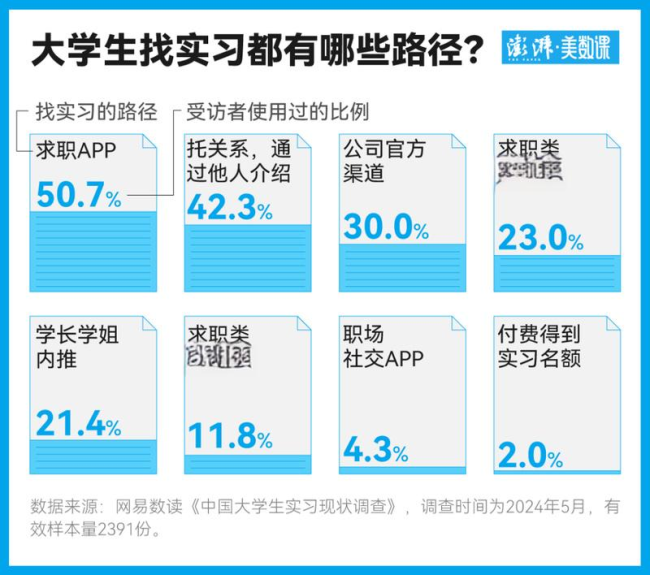

这股“大一实习潮”并非空穴来风,而是被现实的“指挥棒”推着向前。求职时需要有实习经历,而找实习也需要有实习经历,形成了一个怪圈。很多学生在求职App上投递大量简历却石沉大海,竞争激烈程度堪比“千军万马过独木桥”。更让人无奈的是,为了简历上的一道“光环”,有人不惜花费近万元购买无法进入人事系统的“小黑工”,这简直是魔幻现实。

然而,付出了巨大成本和精力后,实习的“含金量”却常常令人失望。许多同学反映,实习工作不过是整理会议纪要、搜集资料等杂务,甚至被要求处理领导私事,如替老板上MBA课或帮老板小孩物色幼儿园。七成同学“摸鱼”,两成同学把工位当自习室,这背后反映了企业对实习生培养投入不足,以及高校课程与实际工作需求的错位。学生们在大学里学到的理论知识到了职场上却发现“水土不服”,这种脱节感让他们感到迷茫和无力。

高等教育与就业市场的结构性矛盾由此显现。当企业抱怨招不到“即插即用”的人才,而学生抱怨所学无用时,我们必须正视教育供给侧与需求侧的失衡。虽然提前实习充满无奈,但也无形中倒逼着课程改革的紧迫性。它让学生提前将社会需要的能力和自己想发展的能力进行对齐,帮助他们“低成本试错”,看清心仪岗位的真实样貌,更早地进行职业定位。实习的价值在于提供了一个真实世界的“副本”,让学生在实践中修正认知、调整方向。

要破解这一困局,除了校企协同育人,还需要更深层次的教育革新。高校应打破“象牙塔”的壁垒,主动拥抱市场变化,将行业前沿知识和实践经验融入课程体系,打造更具实战性的教学内容。更重要的是,教育改革应回归“以学生为中心”的本质,赋予学生更多“低成本试错”的机会和自主选择权。这不仅仅是提供实习岗位,更要构建一个允许学生在不同专业、不同领域之间探索、转换的弹性机制,让他们在大学阶段通过多元化的实践(如项目制学习、创新创业、社会服务等)真正认知自我,明确职业定位。教育不应只是为就业提供“前置任务”的“剧本杀”,而应是引导学生发现潜能、激发创造力的“人生攻略”。

当“低成本试错”变成“高投入的被迫营业”,当“自我定位”被裹挟在“学历和实习”的焦虑中,我们失去的不仅仅是时间,更是年轻一代对未来的热情与探索欲。教育改革的紧迫性不言而喻,它关乎的不仅仅是就业率,更是每个年轻人的成长轨迹和国家未来的创新活力。我们期待未来的大学能成为一个真正的“试验田”,让学生敢于试错,乐于探索,最终找到属于自己的星辰大海,而不是在迷茫中随波逐流。教育的终局不应是就业,而是自我实现。我们该如何共同努力,重写这份“人生攻略”?