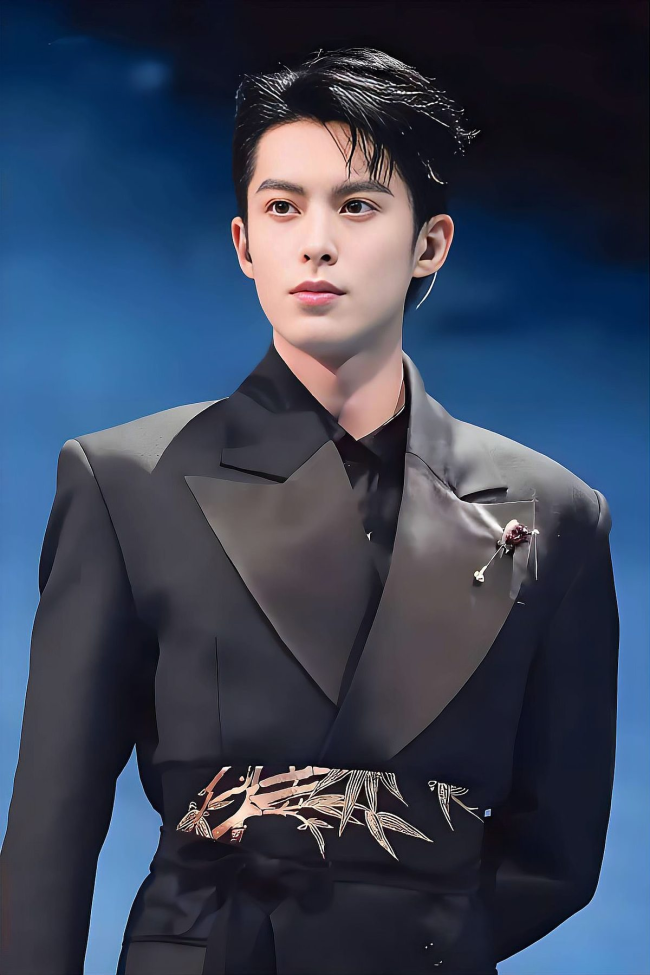

娱乐圈️这个光鲜亮丽的舞台,也常是人性阴暗面滋生的温床。当红演员🎭️王鹤棣的“酒店录音门”事件,犹如一道闪电,撕裂了明星️光环下的隐私薄膜。一段长达27分钟的私密对话被“私生饭”在酒店走廊偷录并上传网络,瞬间引爆舆论。这不仅是一场关于明星️恋情的八卦狂欢,更是对艺人隐私权肆无忌惮的践踏。王鹤棣工作室迅速而强硬地回应,明确录音系非法获取,并已递交司法处理,向整个行业投下了一枚重磅炸弹。这场司法行动能否成为终结“私生”乱象的里程碑,抑或只是揭开了技术与人性在隐私边界上无尽博弈的序幕?

王鹤棣工作室的司法行动有坚实的法律依据。根据《中华人民共和国民法典》第1032条和1033条,公民的私密空间、私密活动和私密信息受法律保护,任何刺探、侵扰他人私密空间的行为均构成隐私侵犯。私生饭在酒店走廊偷录艺人私密对话无疑是越界行为。更甚者,《中华人民共和国治安管理处罚法》第42条明确规定,偷拍窃听他人隐私可处以行政拘留或罚款。若行为情节严重,如持续性录音、涉及重要隐私内容,甚至可能触犯《中华人民共和国刑法》第253条之一的“非法获取公民个人信息罪”,面临刑事责任。

近年来,中国司法机关已多次对“私生饭”的极端行为亮剑。例如,2019年就有私生饭因长期跟踪艺人被判处有期徒刑8个月的案例,浙江机场公安局在2025年已对20名追星扰序行为人给予行政处罚,甚至有4人因贩卖明星️隐私信息被判刑。这些判例清晰表明,法律不会因“粉丝身份”而网开一面。王鹤棣工作室此次直接诉诸法律,将“私生”行为从模糊的道德谴责地带彻底拉入清晰的法律责任范畴,为整个娱乐圈️树立了一道不可逾越的红线。然而,艺人维权之路依然荆棘密布。取证难、维权成本高昂、网络信息传播的瞬时性和匿名性,都可能让私生行为转入更隐蔽的地下,甚至催生出更具技术含量的侵犯手段,如AI换脸、声音克隆等新兴风险,这无疑是对现有法律框架的严峻考验。

面对司法化带来的新要求和挑战,经纪公司在艺人隐私保护策略上将迎来一场全面而深刻的“攻防战”。过去,许多公司在应对“私生”问题时,往往止步于发布声明、口头警告⚠️等软性措施,效果甚微。王鹤棣事件的司法化将迫使经纪公司从被动应对转向主动预防和强硬维权。

在技术层面,经纪公司将不得不投入巨资加强艺人个人信息管理系统的安全性,引入先进的加密技术,防止艺人行程、联系方式、家庭住址等敏感信息被内部人员或外部黑客非法获取。与酒店、航空公司、剧组等合作方建立更严格的信息保密协议,利用技术手段实现信息流转的可追溯性,一旦发生泄露能够迅速定位源头。更具前瞻性的公司甚至会探索AI等前沿技术应用,例如利用AI进行大数据分析,识别私生行为模式,提前预警潜在风险;运用面部识别技术加强对艺人工作场所周边可疑人员的监控,提升预警和识别能力。

在管理层面,经纪公司将强化内部管理和人员培训,对艺人团队成员进行严格的法律意识和职业道德培训,明确泄露艺人隐私的严重后果,并建立严格的内部信息流转和审批制度,杜绝内部人员利用职务之便获取或泄露艺人信息。同时,组建或委托专业的危机管理团队,制定详细的私生行为应对预案,包括证据固定、舆情监控、报警流程等。定期对艺人进行隐私保护教育,提升艺人自身的防范意识和自我保护能力。

在法律合作方面,经纪公司将采取更积极主动的维权策略,与律师事务所建立长期合作关系,组建专业的法务团队,负责收集和固定私生行为证据,并果断启动法律程序。此外,经纪公司还将积极与行业协会、监管部门合作,推动出台更具约束力的行业自律规范,甚至参与推动相关法律法规的完善,从制度层面为艺人隐私保护提供更坚实的保障。然而,这种策略升级的成本不菲,对于资源有限的中小型经纪公司而言,无疑是一项巨大的挑战,可能导致行业内隐私保护水平的两极分化。

王鹤棣事件的司法化影响远超个案,它将深远地重塑娱乐圈️的生态,尤其在粉丝社群的自我规范以及社交媒体平台的内容审核与用户管理责任边界方面,都将引发连锁反应。

对粉丝社群而言,司法化将是一剂强效的“清醒剂”。长期以来,部分“私生饭”将跟踪、偷拍、窥探等行为美化为“爱”,模糊了道德与法律的界限。王鹤棣工作室明确将录音泄露行为诉诸法律,并强调其违法性质,这向所有粉丝传递了一个不可逾越的法律红线。一旦有具体的判例出现,私生行为的法律后果将变得具象化,而非仅仅是道德谴责。这将促使粉丝群体内部进行更严格的自我审查和规范,官方后援会将更有底气和依据去抵制、清理极端行为,引导粉丝从无序的窥私欲转向理性、健康的应援文化,提升整个社群的文明程度。

社交媒体平台在内容审核和用户行为管理上的责任边界也将被重新审视和强化。王鹤棣事件中,原发账号被禁言,表明平台已开始行动。然而,司法化将促使平台承担起更大的法律责任。未来,平台将不得不投入更多资源,升级审核技术,提高对艺人隐私泄露、非法信息传播的识别和拦截能力。同时,平台对用户行为的管理也将更加严格,对于发布、传播私生信息的用户,不仅限于禁言,可能还会采取更严厉的处罚措施,如限制账号功能、永久封禁等。此外,平台需明确自身作为信息传播渠道的法律责任,不能以“技术中立”为由推卸责任,一旦接到侵权通知未能及时处理,将可能承担连带责任。这要求平台建立更高效的投诉举报机制,并与执法部门建立常态化协作机制,共同遏制私生乱象。

王鹤棣事件的司法化标志着娱乐圈️告别“私生”乱象的“人情牌”时代,迈入“法治牌”时代。这不仅是对个人权利的捍卫,更是对行业生态的一次深刻重塑。然而,在数字时代,隐私的边界日益模糊,技术的发展既是侵犯隐私的工具,也应是保护隐私的利器。当AI换脸、声音克隆等技术日益成熟,艺人面临的隐私风险将更加复杂和隐蔽。法律的滞后性、技术的双刃剑效应、以及人性深处对窥私欲的难以遏制,都决定了这场博弈将长期存在。

真正的解决方案不仅仅是法律的震慑,更需要多方力量的协同:司法机关的公正裁决、经纪公司的技术升级与管理创新、社交媒体平台的责任担当、以及粉丝社群的自我净化。最终,我们需要的是全社会对“尊重隐私”这一基本文明底线的深刻共识与坚守。否则,明星️的“楚门困境”将永无宁日,而我们每个人,都可能成为下一个被无形之眼窥探的受害者。毕竟,在信息洪流中,谁又能保证自己的生活不被“直播”?