网约车平台宣布降低抽成,司机师傅真的能松口气吗?我们来分析一下这背后的实际情况。各大网约车平台纷纷宣布下调订单抽成。滴滴、T3、曹操、高德等平台动作频频,有的把最高29%的抽成降到27%,有的承诺每月50单之后抽成不超25%,超出部分下月返现。看起来像是年终促销,但实际效果如何呢?

一线司机反映,抽成下降后,收入并没有明显增加。一位北京的全职司机表示,月流水一万,原来扣去29%净剩六千,降两个点看似多出两百块,但实际上路上一堵车,油钱、迟到、补贴波动就抵消了这些微薄的收益。三四线城市的司机也表示,月流水五千,奖金加下来也就多一百,特惠单增多反而不如以前跑长单踏实。

网传珠海的一位师傅说,6.5万司机全天12单,去掉租车成本和抽成,平均月入四千,成为新“打工人”天花板。上海、深圳、苏州等大城市订单虽多,但车辆供应过剩,导致蛋糕越来越薄。

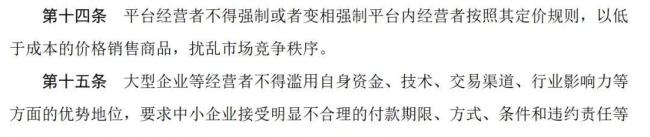

乘客方面,低价补贴是平台短期策略,各地政府约谈后,低价单一停,打车费用反而上涨。有人觉得没什么变化,有人抱怨特惠单减少,一口价更高,出门成本增加。政府约束低价是为了防止平台亏本烧钱,《反不正当竞争法》也明确规定,不允许平台变相强制司机接一口价单或用低到离谱的客单价忽悠市场。

平台自身也在调整策略。表面上降抽成,实际上是在应对合规要求带来的运营成本增加。滴滴、高德等平台需要为每辆车办理合规手续,优化算法系统,并应对政府整改。司机多了,订单却在减少,三四线城市也开始供大于求。专家李成东指出,疫情前有300万网约车司机,如今增至800万,订单却在4600万到5000万之间,平均每人每天只能接到五单,挣钱变得困难。

服务好还得抢着接单,平台不敢再玩价格战。利润没有,抽成还降,管控更严,大家只能靠降本增效、砍掉补贴、拓展企业团单和境外业务来维持生存。

行业规范刚刚开始,旧时代疯狂补贴、拼命压榨司机的故事已成为历史。刘晓博等财经人认为,监管技术难以甄别平台是否搞“阴阳账单”、恶意调价。张翔则提醒,不要指望抽成降了,打车费用就能一直便宜下去,“特惠单”“一口价”这些乱象长期依赖必然每个平台都撑不住。行业出清是必经之路,劣质平台淘汰后,剩下的头部平台将比拼服务和规范。司机收入能否持续增长,关键在于平台能否提高效率、节省流程,从而补贴司机。监管行政手段终究解决不了蛋糕太薄的问题。最终,这场集体降抽成,谁真正受益了呢?或许只有时间才能给出答案。