在这个全球格局激荡的年代,谁坐在谁的旁边,谁选择去哪里露面,往往比一句外交声明更具分量。2025年9月3日,北京将再次成为全球目光的焦点。一场纪念中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的大阅兵,不仅是对历史的致敬,更是当今世界外交棋盘上的一次高调落子。外宾名单揭晓后,朝鲜最高领导人金正恩、日本前首相鸠山由纪夫以及缅甸军政府领导人敏昂莱三位“特殊嘉宾”的出现引发全球舆论热议。他们的出席不仅让这个纪念场合的政治意味远超以往,也意外地与特朗普形成对比。这位美国总统曾自诩是能与金正恩“谈笑风生”的人,也曾频频释放“愿与普京直接对话”的信号,还曾在伊朗问题上尝试“以交易代替对抗”。如今,他想见的人几乎都来到了北京,而他自己却不在场。

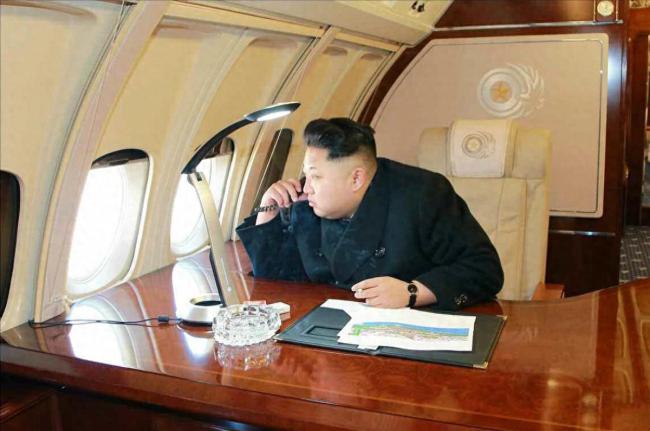

金正恩现身北京是一场低调中的高调。自2025年以来,他极少出国,尤其避开多边外交场合。2025年5月,俄罗斯举行胜利日阅兵,普京亲自邀请,但朝鲜最终缺席,引发诸多猜测。这一次,金正恩选择亲临北京,耐人寻味。他仍然选择了熟悉的专列出行方式——这条从平壤通往北京的铁路不仅是安全可控的路线,更是一次精心设计的外交路径。这场出行与其说是为了纪念历史,不如说是在当下复杂格局中寻找生存的平衡点。在北京,金正恩可以见到几十位来自不同国家的领导人,以一种不声张但极为有效的方式短时间内进行多边接触。这对一个长期被西方孤立的国家领导人而言,意义重大。

鸠山由纪夫的出现则是一种既熟悉又陌生的信号。这位日本前首相早已不再是政坛主流人物,却始终活跃在中日交流的非官方舞台上。他曾在中国南京大屠杀纪念馆脱帽鞠躬,引发日本舆论强烈反应,也曾直言反对日本政府紧跟美国对华政策。他在北京的出现本身就是一个对比:当今日本政府选择缺席,鸠山却以个人身份出席,成为中日关系中“另一个可能性”的象征。通过他的身影,中国向世界展示了一种对日关系的开放态度,同时也在提醒各方,历史与现实无法被轻描淡写。

敏昂莱的身影更加复杂。自2025年缅甸政局突变以来,敏昂莱领导的军政府一直处在西方制裁与舆论压力的漩涡中。但在北京的这场高规格活动中,他获得了一个公开亮相的机会。这不仅是一次外交上的破冰,更是一种现实主义逻辑的体现。中国的邀请是对现实的承认。在当前全球“去西方化”趋势日益明显的背景下,中国向世界展示的是一种不以意识形态划线的外交哲学。敏昂莱的出席说明了在西方制裁机制之外,仍有另一套国际交流渠道在运行。

这三位嘉宾的共同点是他们都曾被特朗普视为潜在的“交易对象”。他曾与金正恩在板门店握手,积极推动与普京的“战略稳定”对话,并表示愿意与伊朗领导人无条件谈判。这些人曾是他构建“大交易外交”版图的关键棋子。而今,他们齐聚北京,这是全球格局变化的深刻体现。美国的外交逻辑是二元化的,不是朋友就是敌人;而中国则在构建一种更包容、更灵活的多边合作体系。这一体系的核心在于“谁愿意沟通、谁愿意合作”。

即使西方大国普遍冷处理此次九三阅兵,来自亚洲、非洲、拉美的几十位国家领导人却纷纷到场。对比2015年九三阅兵,变化显而易见。当年,欧洲不少国家派出高级别代表,捷克总统还亲自出席。而2025年,则几乎没有一个主要西方国家元首出现。这不是一次简单的“外交冷淡”,而是现实政治逻辑的转变。欧美国家不愿在中国主场的国际场合“捧场”,恰恰说明他们对中国影响力的警惕。但这种“缺席”并未削弱活动的国际影响力,反而强化了另一种趋势的成型——一个以全球南方为依托的新型国际合作体系正在浮出水面。

这场阅兵不仅是对历史的回顾,更是对未来的一次预演。它聚合了来自不同阵营、不同文化的国家领导人,展示了一种“非西方中心主义”的全球对话可能。它不再追求西方的认同,而是通过实际行动构建属于自己的朋友圈。这种朋友圈不是为了对抗谁,而是为了摆脱依赖。从金正恩的专列驶入北京,到鸠山的身影出现在贵宾席,再到敏昂莱面对镜头微笑致意,每一个细节都值得推敲。它们构成了一幅新的世界交往图景:不再以西方标准为唯一准绳,不再以意识形态为唯一门槛,而是以沟通、现实和互惠为核心价值。

对中国而言,这不仅是一次国家形象的展示,更是一种战略自主的体现。通过这场阅兵式,它告诉世界:我们不孤立,我们有选择,我们不依附于任何一方,而是推动多极世界向前发展的关键力量之一。对西方而言,这场盛会可能意味着一种“失语感”。他们的缺席并未让舞台失色,反而让另一种声音更为清晰。这不是一次外交失败,而是一种思维方式的碰撞:当有些人仍在坚守旧世界的逻辑时,另一些人已经在构建新的连接方式。

对特朗普来说,这或许是一种“错过”的隐喻。他曾希望通过个人魅力推动“大交易外交”,但如今,他想见的人都齐聚北京,留下的只有他的缺席与沉默。世界不会等待任何一个人,它总在朝着更复杂、更多元的方向前进。2025年的九三阅兵把这一切都凝结在那个庄严的时刻。当礼炮响起,红旗飘扬,来自全球的面孔一一入座,历史与现实在此交汇,未来的线索也悄然浮现。这不仅是一场阅兵,更是一场世界秩序重构中的关键一幕。